Lexikon - Lexikon -

anipulus bis anipulus bis

usterung usterung

|

MAN

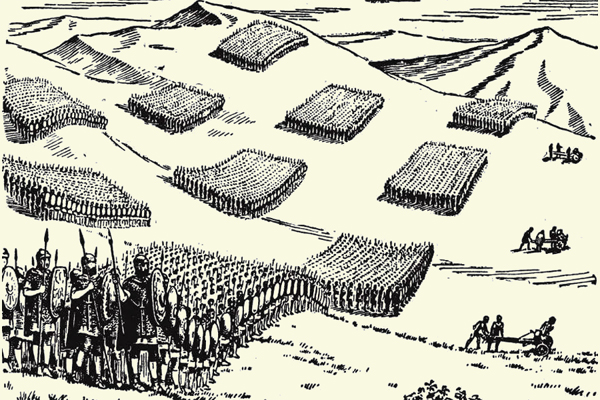

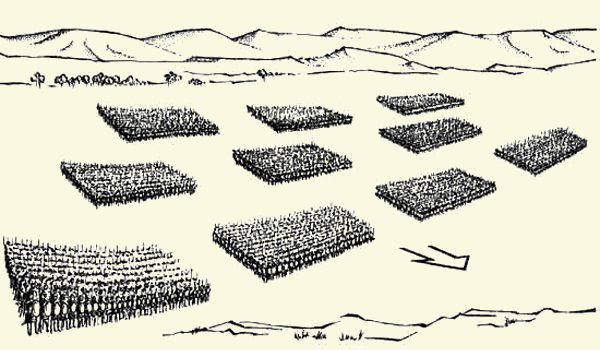

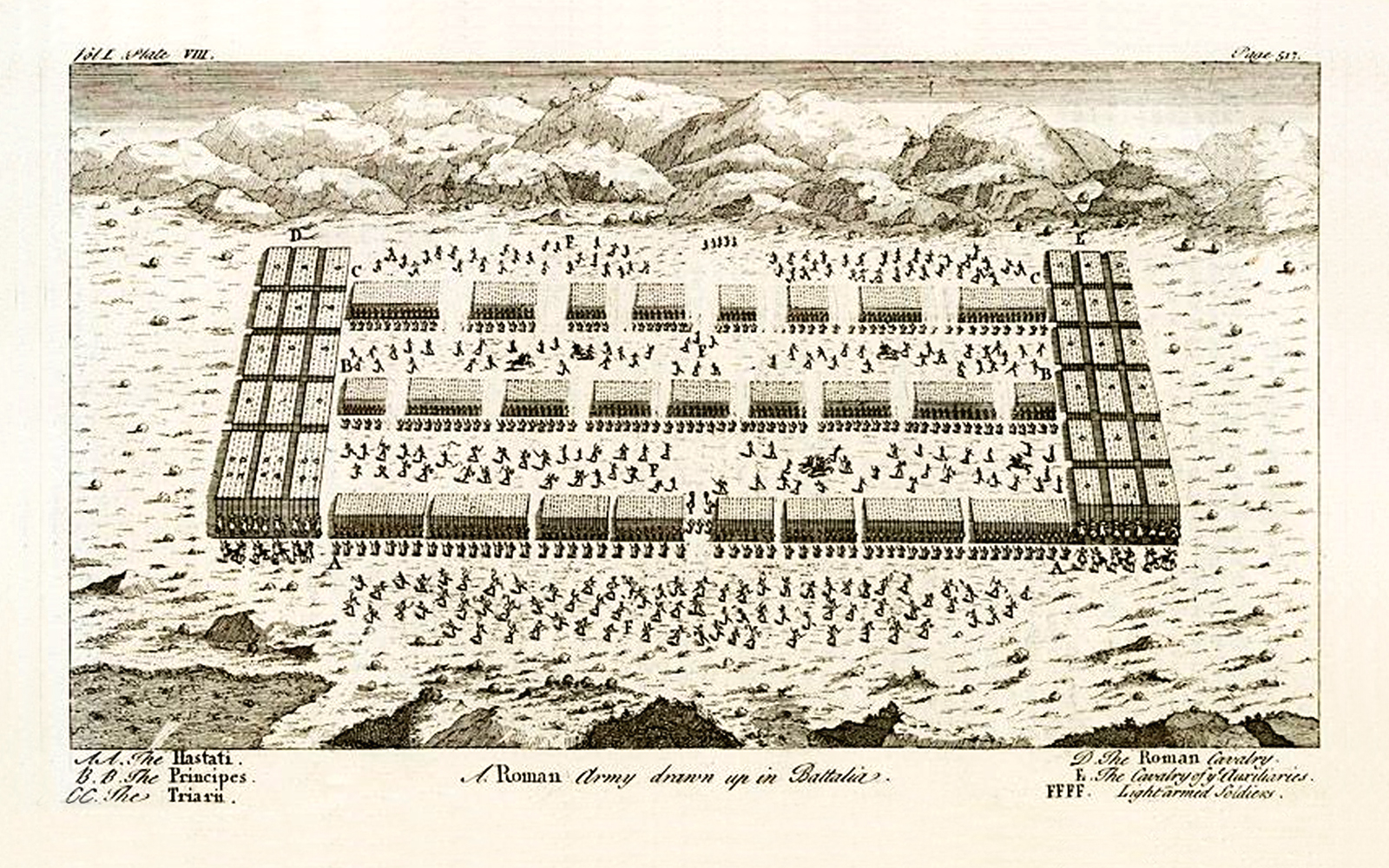

Römische "acies triplex"-Phalanx.

6. Jahrhundert v.u.Z.

Hinten die "Triarii", die Elite der Legion; davor die "Principes", anfänglich im ersten Treffen der Aufstellung, dann aufgrund von Erfahrung und Bewährung in das zweite Treffen verlegt; vorn die "Hastati", anfänglich die ärmsten und entsprechend schlecht gerüsteten -, später die jüngsten und aggressivsten Krieger.

(Lehrbuch-Illustration)

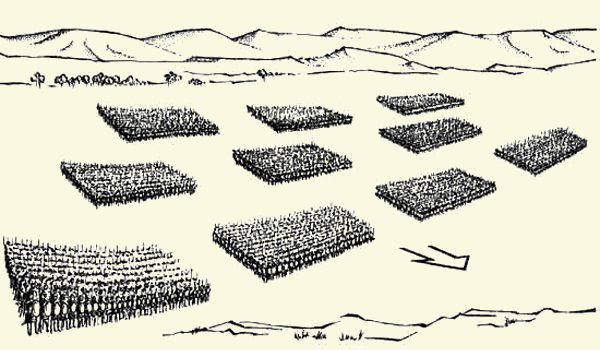

Römische Manipular-Taktik

4. Jahrhundert v.u.Z.

Die "acies triplex"-Phalanx ist in zehn Schlacht-Haufen ("Manipuli") pro Treffen unterteilt, die wesentlich beweglicher sind.

Jeder "Manipulus" besteht aus zwei "Centuriae", die nach wie vor von "Hastati", "Principes" und "Triarii" gebildet werden.

(Lehrbuch-Illustration)

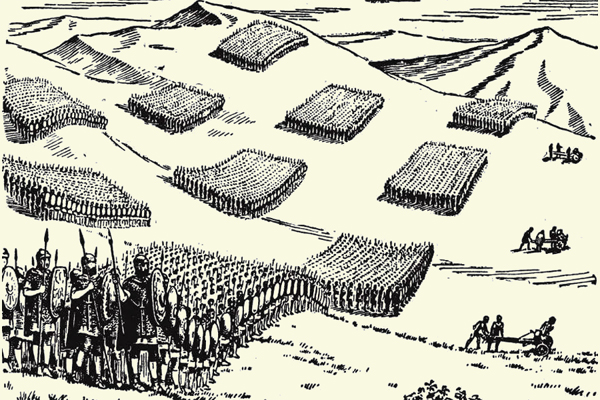

Römische Kohorten-Taktik.

1. Jahrhundert v.u.Z.

Je sechs "Centuriae" bzw. je drei "Manipuli" sind zu einem "Cohors" zusammengetreten. Die Legion unterteilt sich damit in zehn schlag-kräftige Kohorten, die in der schachbrett-artigen Aufstellung beweglich genug sind, sich gegenseitig zu decken.

(Lehrbuch-Illustration)

Römische Kohorten-Taktik.

Gut zu erkennen: Bei Bedarf können die Frei-Räume zwischen den Kohorten des 1. und 2. Treffens zur Front geschlossen werden. Das 3. Treffen bildet die Reseve oder kann zur Umfassung um die Flanken gezogen werden.

(Lehrbuch-Illustration)

|

Manipulus (dt.: Manipel)

Im militärischen Sinn versteht man unter einem Manipulus (Plural: Manipuli; von lat.: Manus, die Hände; lat.: Pulatio, die Bindung; somit das Bündel, allg. auch die Handvoll) eine taktische Teil-Einheit (siehe dazu  Einheiten und Verbände) der Einheiten und Verbände) der

Infanterie in der

Infanterie in der

römischen Legion. Hierarchisch wird der Manipel zwischen der

römischen Legion. Hierarchisch wird der Manipel zwischen der  "Centuria" und der "Centuria" und der  "Cohors" eingeordnet und wäre nach heutigen Maßstäben mit einer "Cohors" eingeordnet und wäre nach heutigen Maßstäben mit einer  Kompanie vergleichbar. Kompanie vergleichbar.

Die Ordnung der Manipel entwickelte sich im 6. Jahrhundert v.u.Z. aus einem taktischen Manöver der von den Griechen übernommenen

Phalanx, die als klassische

Phalanx, die als klassische  Schlacht-Ordnung der Schlacht-Ordnung der  Antike auch von den rund sechstausend Antike auch von den rund sechstausend

Kriegern der

Kriegern der

Bürger-Miliz des Stadt-Staates von

Bürger-Miliz des Stadt-Staates von

Rom gebildet wurde. Die Männer traten in

Rom gebildet wurde. Die Männer traten in  Rotten zu sechs Bewaffneten nebeneinander und deckten so eine Rotten zu sechs Bewaffneten nebeneinander und deckten so eine

Front-Linie von etwa siebenhundertfünfzig Metern. Um diese

Front-Linie von etwa siebenhundertfünfzig Metern. Um diese  Aufstellung für bzw. gegen eine Umfassung leichter umformieren zu können, auch um gegen schwächere Gegner die Männer der hinteren Reihen schneller zum Einsatz kommen zu lassen, wurde die starre, sechs Reihen tiefe Phalanx in drei Aufstellung für bzw. gegen eine Umfassung leichter umformieren zu können, auch um gegen schwächere Gegner die Männer der hinteren Reihen schneller zum Einsatz kommen zu lassen, wurde die starre, sechs Reihen tiefe Phalanx in drei

Treffen zu mindestens je zwei Gliedern gestaffelt, die so "gebündelt" einerseits geschlossen und massiv – andererseits flexibel bzw. auseinander gezogen in doppelter oder dreifacher Breite gegen mehrere und/oder unorganisierte Gegner operieren konnten.

Treffen zu mindestens je zwei Gliedern gestaffelt, die so "gebündelt" einerseits geschlossen und massiv – andererseits flexibel bzw. auseinander gezogen in doppelter oder dreifacher Breite gegen mehrere und/oder unorganisierte Gegner operieren konnten.

Mit einer weiteren Unterteilung etwa im 4. Jahrhundert v.u.Z. wurde jede dieser drei Doppel-Reihen in jeweils zehn

Schlacht-Haufen zergliedert, die als Manipulus bezeichnet wurden. Die insgesamt dreißig Manipel wurden nunmehr nicht nur in der Tiefe sondern auch in der Breite in der Art auseinander gezogen, dass die anfänglich noch hintereinander – später schachbrett-artig verteilt - stehenden Manipel des zweiten und dritten Treffens in die jeweils vor ihnen liegenden Freiräume einrücken – und somit die Front in ihrer Länge sowie die Anzahl der zu werfenden

Schlacht-Haufen zergliedert, die als Manipulus bezeichnet wurden. Die insgesamt dreißig Manipel wurden nunmehr nicht nur in der Tiefe sondern auch in der Breite in der Art auseinander gezogen, dass die anfänglich noch hintereinander – später schachbrett-artig verteilt - stehenden Manipel des zweiten und dritten Treffens in die jeweils vor ihnen liegenden Freiräume einrücken – und somit die Front in ihrer Länge sowie die Anzahl der zu werfenden

"Pila" (siehe auch

"Pila" (siehe auch

Wurf-Speere) in ihrer Menge verdoppeln – konnten. Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass eine derartige Aufstellung bereits zur Abwehr von

Wurf-Speere) in ihrer Menge verdoppeln – konnten. Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass eine derartige Aufstellung bereits zur Abwehr von  Reiter-Attacken oder rückseitigen Angriffen genutzt wurde, boten doch die einzelnen, schnell beweglichen Manipuli beste Voraussetzung zur Bildung von Reiter-Attacken oder rückseitigen Angriffen genutzt wurde, boten doch die einzelnen, schnell beweglichen Manipuli beste Voraussetzung zur Bildung von

Karrees. Die im Rahmen dieser Manöver gedeckten Flächen wurden taktisch als "gesicherte Räume" bezeichnet. Die wörtliche Übersetzung lautet "umfriedeter Hof"; lateinisch Cohors, zu deutsch Kohorte. Die taktische bzw. organisatorische Zusammenfassung von drei Manipeln zu einer Kohorte ist seit den

Karrees. Die im Rahmen dieser Manöver gedeckten Flächen wurden taktisch als "gesicherte Räume" bezeichnet. Die wörtliche Übersetzung lautet "umfriedeter Hof"; lateinisch Cohors, zu deutsch Kohorte. Die taktische bzw. organisatorische Zusammenfassung von drei Manipeln zu einer Kohorte ist seit den

punischen Kriegen belegt.

punischen Kriegen belegt.

Unter dem Begriff Manipular-Taktik (siehe dazu

Manipular-Phalanx wurde die dreigliedrige Schlacht-Ordnung Grundlage des

Manipular-Phalanx wurde die dreigliedrige Schlacht-Ordnung Grundlage des

Kohorten-Treffens, aus der sich wiederum sämtliche linearen Schlacht-Ordnungen (siehe

Kohorten-Treffens, aus der sich wiederum sämtliche linearen Schlacht-Ordnungen (siehe

Linear-Taktik) bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ableiten lassen. Noch heute gehört die Manipular-Taktik zum Lehr-Programm diverser

Linear-Taktik) bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ableiten lassen. Noch heute gehört die Manipular-Taktik zum Lehr-Programm diverser

Militär-Akademien und wird bspw. bei der Entfaltung einer

Militär-Akademien und wird bspw. bei der Entfaltung einer

Marsch-Kolonne zur

Marsch-Kolonne zur

Schützen-Linie nach wie vor praktiziert.

Schützen-Linie nach wie vor praktiziert.

Blieb die Gliederung eines Manipels zu zwei Zenturien und damit als Drittel der Kohorte in allen Epochen des

Römischen Reiches unverändert, war die Soll-Stärke der Mannschaft schwankend, was in den wiederholten Umstrukturierungen der Zenturie Begründung findet: Bewegte sich die Stärke einer Zenturie zur Zeit der Könige zwischen hundertzwanzig und hundertfünfzig Milizionären, so wurde sie zu Zeiten der Republik bei einer Soll-Stärke von zehn

Römischen Reiches unverändert, war die Soll-Stärke der Mannschaft schwankend, was in den wiederholten Umstrukturierungen der Zenturie Begründung findet: Bewegte sich die Stärke einer Zenturie zur Zeit der Könige zwischen hundertzwanzig und hundertfünfzig Milizionären, so wurde sie zu Zeiten der Republik bei einer Soll-Stärke von zehn

"Decuriae" zu jeweils zehn "Milites gregarii" (siehe

"Decuriae" zu jeweils zehn "Milites gregarii" (siehe

"Legionarii", allg. Legionäre) fixiert; der Manipel damit zweihundert

"Legionarii", allg. Legionäre) fixiert; der Manipel damit zweihundert

Soldaten. Mit der Heeres-Reform des Gaius Marius (um 158 - 86 v.u.Z.; siehe dazu

Soldaten. Mit der Heeres-Reform des Gaius Marius (um 158 - 86 v.u.Z.; siehe dazu  WIKIPEDIA) und der damit einhergehenden Einrichtung von zehn WIKIPEDIA) und der damit einhergehenden Einrichtung von zehn  Contubernia zu jeweils acht Legionären pro Zenturie sank die Stärke eines Manipel auf hundertsechzig Mann, wurde dann aber von Kaiser Hadrian (76 - 138 u.Z.; siehe dazu Contubernia zu jeweils acht Legionären pro Zenturie sank die Stärke eines Manipel auf hundertsechzig Mann, wurde dann aber von Kaiser Hadrian (76 - 138 u.Z.; siehe dazu  WIKIPEDIA) wieder auf einhundert Soldaten festgesetzt. WIKIPEDIA) wieder auf einhundert Soldaten festgesetzt.

Grundsätzlich wurde die erste Zenturie eines Manipels als "Prior"-Centuria bezeichnet, die von einem  Centurio ersten Ranges befehligt wurde. Die zweite Zenturie war die "Posterior"-Centuria, die einem Centurio mit dem Titel "Posterior" unterstand (siehe dazu ausführlich Centurio ersten Ranges befehligt wurde. Die zweite Zenturie war die "Posterior"-Centuria, die einem Centurio mit dem Titel "Posterior" unterstand (siehe dazu ausführlich  "Centuriones" – Titel und Rang-Klassen). "Centuriones" – Titel und Rang-Klassen).

Kommandeur eines Manipels war stets der Prior-Zenturio als dienstälterer Offizier, dessen Zenturie in der Kohorten-Aufstellung stets den rechten

Flügel eines Manipels bildete.

Flügel eines Manipels bildete.

Auch die drei Manipel einer Kohorte standen untereinander in einer Hierarchie, die sich erst an der Vermögensklasse -, dann am Dienst-Alter der Mannschaften orientierte: Erste Stufe bildeten die anfänglich leichten

"Hastati", die in den Zeiten der römischen Könige und der frühen Republik zum Beginn einer

"Hastati", die in den Zeiten der römischen Könige und der frühen Republik zum Beginn einer

Schlacht die ersten beiden Reihen der Phalanx formierten und da die Aufgabe hatten, den Gegner mit einer langen

Schlacht die ersten beiden Reihen der Phalanx formierten und da die Aufgabe hatten, den Gegner mit einer langen

Stoß-Lanze (siehe

Stoß-Lanze (siehe

"Hasta") anzugreifen, dann jedoch hinter das zum Nah-Kampf besser ausgestattete zweite Treffen traten und aus dieser Position Durchbrüche verhindern sollten. Mit der Vereinheitlichung von

"Hasta") anzugreifen, dann jedoch hinter das zum Nah-Kampf besser ausgestattete zweite Treffen traten und aus dieser Position Durchbrüche verhindern sollten. Mit der Vereinheitlichung von

Bewaffnung und

Bewaffnung und  Ausrüstung infolge der Heeres-Reform fielen zwar die Stoß-Lanzen fort, die Bezeichnung ging jedoch in der Epoche der späten Republik bzw. zum Beginn der Kaiser-Zeit auf die den jüngsten Ausrüstung infolge der Heeres-Reform fielen zwar die Stoß-Lanzen fort, die Bezeichnung ging jedoch in der Epoche der späten Republik bzw. zum Beginn der Kaiser-Zeit auf die den jüngsten

Soldaten über, die in der Regel auch die aggressivsten Kämpfer waren und aus diesem Grund das erste Treffen der römischen Schlacht-Ordnung stellten.

Soldaten über, die in der Regel auch die aggressivsten Kämpfer waren und aus diesem Grund das erste Treffen der römischen Schlacht-Ordnung stellten.

Die eigentliche Front der römischen Schlacht-Ordnung wurde von den schwer bewaffneten und gut gerüsteten

"Principes" (lat.: die Ersten, später vergleichbar mit dem

"Principes" (lat.: die Ersten, später vergleichbar mit dem

Gefreiten-Rang) gestellt. Ihre Aufgabe blieb in allen Epochen des römischen Imperiums unverändert: Nachdem sämtliche Speere geworfen waren und die Hastati den ersten Aufprall mit den Lanzen abgefangen hatten, übernahmen die "Principes" den eigentlichen Nah-Kampf. Hierbei erwies sich das von vielen Feinden verspottete

Gefreiten-Rang) gestellt. Ihre Aufgabe blieb in allen Epochen des römischen Imperiums unverändert: Nachdem sämtliche Speere geworfen waren und die Hastati den ersten Aufprall mit den Lanzen abgefangen hatten, übernahmen die "Principes" den eigentlichen Nah-Kampf. Hierbei erwies sich das von vielen Feinden verspottete

Kurz-Schwert der Römer (siehe dazu

Kurz-Schwert der Römer (siehe dazu

"Gladius") als einzig praktische und geradezu mörderische

"Gladius") als einzig praktische und geradezu mörderische  Waffe, da alle Arten von Lang-Schwertern, Waffe, da alle Arten von Lang-Schwertern,  Äxten oder Äxten oder

Beilen im Gedränge kaum zu handhaben waren. Da die "Principes" somit die "efektivsten" Krieger des römischen

Beilen im Gedränge kaum zu handhaben waren. Da die "Principes" somit die "efektivsten" Krieger des römischen

Heeres darstellten, wurde dieser Typus ab dem 1. Jahrhundert v.u.Z. zum Standart sämtlicher Mannschaften der römischen Legionen. In den Status der "Principes" wurden von nun an all die Soldaten erhoben, die in mindestens fünf Dienst-Jahren an wenigstens einem Feldzug teilgenommen oder in einer siegreichen Schlacht gekämpft hatten.

Heeres darstellten, wurde dieser Typus ab dem 1. Jahrhundert v.u.Z. zum Standart sämtlicher Mannschaften der römischen Legionen. In den Status der "Principes" wurden von nun an all die Soldaten erhoben, die in mindestens fünf Dienst-Jahren an wenigstens einem Feldzug teilgenommen oder in einer siegreichen Schlacht gekämpft hatten.

Traditionell genossen die

"Triarii" (lat.: die Dritten) innerhalb der Legion das höchste Ansehen. Sie wurden von den erfahrensten Kriegern mit mindestens zehn Dienst-Jahren und den altgedienten

"Triarii" (lat.: die Dritten) innerhalb der Legion das höchste Ansehen. Sie wurden von den erfahrensten Kriegern mit mindestens zehn Dienst-Jahren und den altgedienten

Veteranen gestellt (siehe dazu

Veteranen gestellt (siehe dazu

"Evocati") und bildeten als

"Evocati") und bildeten als

Reserve einer Legion ggfs. zusammen mit den

Reserve einer Legion ggfs. zusammen mit den

"Praetoriani" (Prätorianer) deren

"Praetoriani" (Prätorianer) deren

Elite. Umgangssprachlich aber hochachtungsvoll wurden diese Männer von ihren jüngeren Kameraden auch "Pili" (lat.: Spieße) genannt; ein Begriff, der sich in der

Elite. Umgangssprachlich aber hochachtungsvoll wurden diese Männer von ihren jüngeren Kameraden auch "Pili" (lat.: Spieße) genannt; ein Begriff, der sich in der

Dienst-Stellung

Dienst-Stellung

Kompanie-Feldwebel bis heute erhalten hat. Befehlshaber einer Kohorte und damit der drei Manipel bzw. der insgesamt sechs Zenturien war somit der Zenturio ersten Ranges der Triarier; lateinisch "Centurio Pilus Prior". In besonderen Fällen konnte auch ein

Kompanie-Feldwebel bis heute erhalten hat. Befehlshaber einer Kohorte und damit der drei Manipel bzw. der insgesamt sechs Zenturien war somit der Zenturio ersten Ranges der Triarier; lateinisch "Centurio Pilus Prior". In besonderen Fällen konnte auch ein

Offizier zum

Offizier zum

"Praefectus cohortis" erhoben werden, dem dann sämtliche "Centuriones" und deren Zenturien bzw. Manipel unterstanden.

"Praefectus cohortis" erhoben werden, dem dann sämtliche "Centuriones" und deren Zenturien bzw. Manipel unterstanden.

... mehr zum Thema:

ROM - von Legionären & Legionen

ROM - von Legionären & Legionen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

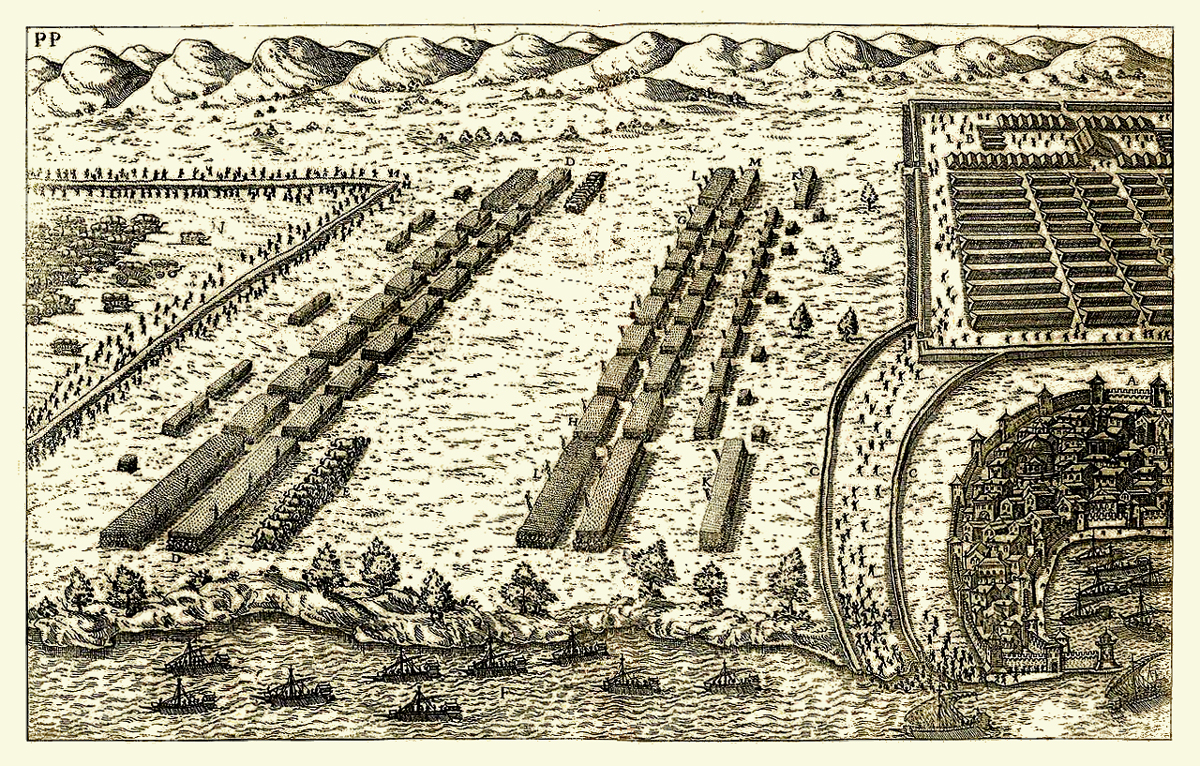

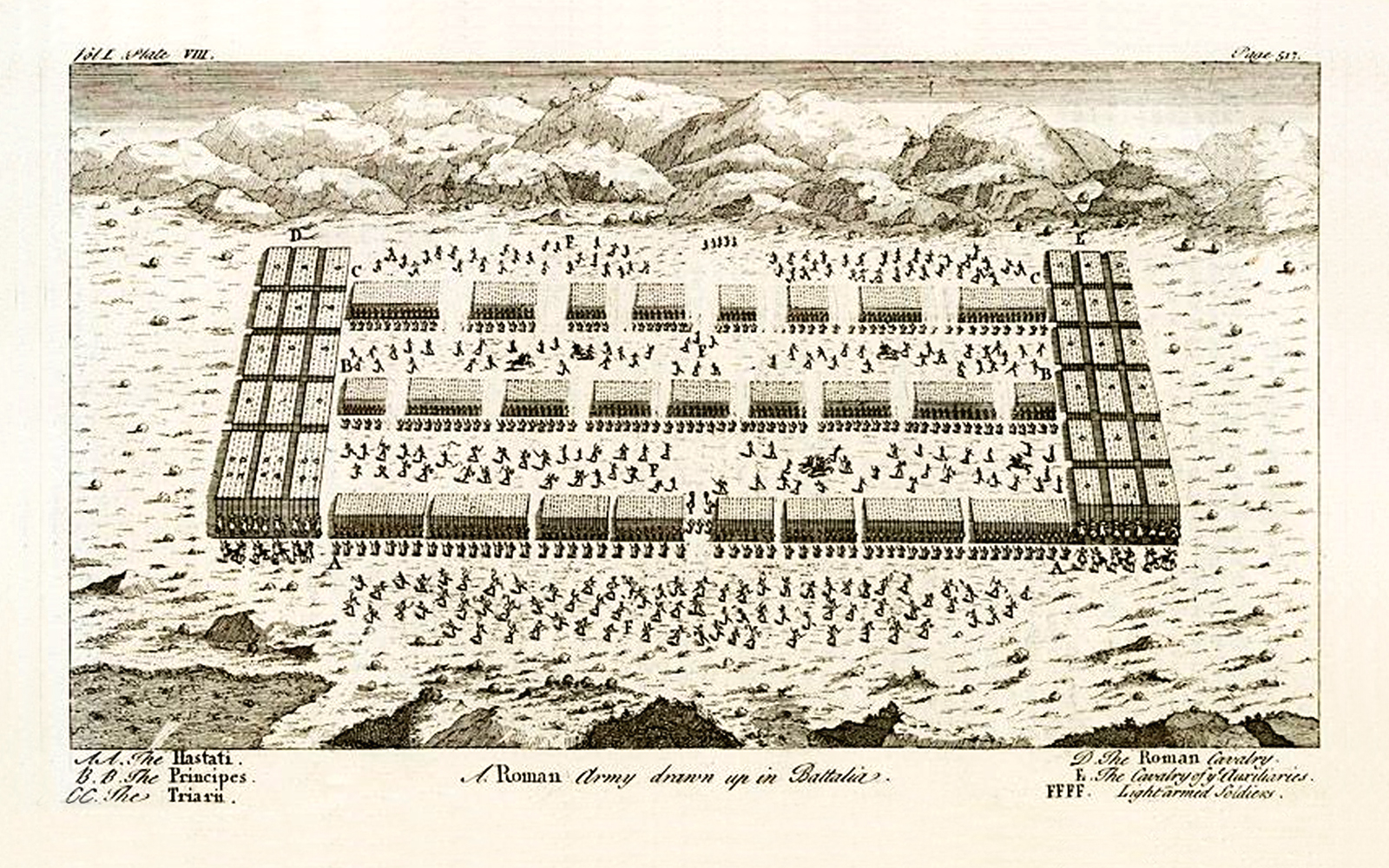

Römisches Kohorten-Treffen.

Gravur von John Clark, veröffentlicht in "Hooke's Roman History" von Nathaniel Hooke; Band I 1738/1771.

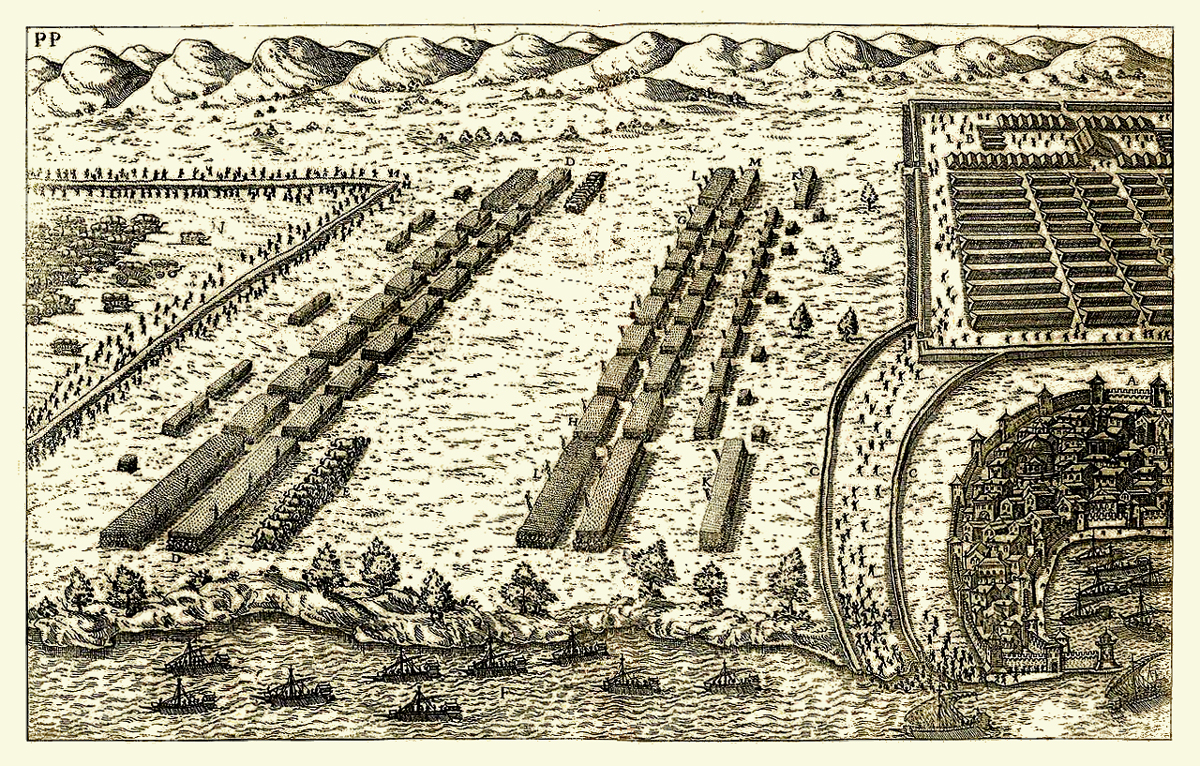

"Plan de la bataille de Thapse en Afrique gagnée par Jule César contre Q. Scipion et le roy Juba l'an de Rome 707."

(Plan der Schlacht von Thapsus in Afrika, die Julius Cäsar gegen Q. Scipio und König Juba im Jahre 707 nach der Gründung Roms gewonnen hat)

Darstellung aus »Vues d'optique du XVIIIe siècle« (Band 2 von 1732 ).

(Quelle: ► »BnF Gallica«)

"Darstellung der Schlacht bei Thapsus am 6. April 46 v.d.Z."

Illustration von Andrea Palladio um 1575 in »I commentari di C. Giulio Cesare...« (Die Kommentare von C. Julius Cäsar...); online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«)

|

MASS |

Maße und Einheiten

Schnell-Navigation

■  Längen-Maße Längen-Maße

▢  Deutsches Reich Deutsches Reich

▢  Frankreich Frankreich

▢  Großbritannien Großbritannien

Noch heute genügt ein Blick in den anglo-amerikanischen Sprach-Raum, um die Schwierigkeiten zu erfassen, die mit der Einführung eines einheitlichen, europa- bzw. welt-weit gültigen Maß-, Mess und damit verbundenen Einheits- und Umrechnungs-System bestehen. Allein die diversen Pannen und Querelen bspw. bei der Entwicklung und Produktion der Test-Versionen des "Euro-Fighters" (Stich-Wort: Flügel aus Italien und Frankreich, Rumpf aus Großbritannien, Verbindungen in Zoll oder Zentimeter...) zeugen wahrlich nicht von "Modernen Zeiten". Aber auch der deutsche Sprach-Raum hat beinahe einhundert Jahre benötigt, um das praktische dezimal-metrische System (des französischen "Erb-Feindes"; siehe dazu  WIKIPEDIA) einzuführen... WIKIPEDIA) einzuführen...

Ähnliches gilt für Volumen- und Gewichts-Maße. So werden Nato-Fahr- und Flug-Zeuge in der Regel in Barrel oder Gallonen betankt, um- und abgerechnet wird in Europa in Tonnen oder Litern (wobei Verrechnungen möglichst nicht die Regel sein sollten). Auch die anglo-amerikanischen Tons und Pounds unterscheiden sich erheblich vom inzwischen welt-weit verbreiteten Tonnen- und Kilogramm-Standart (was bspw. regelmäßig bei der Bestimmung des Reifen-Drucks oder des Gewichts von Flug-Gepäck-Sücken für Verwirrung sorgt).

|

Römischer Leugenstein (lat.: "Miliarium"). Derartige Meilen- oder Postmeilen-Steine standen im Abstand einer "Leuge" (2.222 m) entlang der Römer-Straßen.

(Quelle: ► Wikipedia) |

|

Längen-Maße

"Den königlichen Schuh, den man in Frankreich auf Befehl des Königs braucht, welcher also auch bei der Königlichen Akadimie der Wissenschaften zu Paris üblich, auch an allen anderen Orten leicht zu haben ist, habe zum allgemeinen Maße angenommen, daran ich die Länge, Größe und den Inhalt aller vorkommenden Maßen bestimme: Derselbe ist 12 Zoll lang, ein solcher Quadrat-Fuß enthält folglich 12 mal 12, oder 144 Quadrat-Zoll, und ein Cubic-Fuß davon begreift 12 mal 12 mal 12, oder 1.728 Cubic-Zoll: Jeder Zoll hat 12 Linien, mithin ist der Schuh oder Fuß 144 solcher Linien ... "

In dieser Art beschreibt ein "Allgemeiner und besonders hamburgischer Contorist: welcher von den Währungen, Münzen, Gewigten, Maassen, Wechsel-Arten und Usanzen der vornehmsten in und ausser Europa gelegenen Städte und Länder, nicht nur eine umständliche Nachricht ertheilet" (siehe dazu  books.google) auf über fünfhundert Seiten Längen- und Volumen-Maße, Gewichts- und Münz-Einheiten zur Mitte des 18. Jahrhunderts. books.google) auf über fünfhundert Seiten Längen- und Volumen-Maße, Gewichts- und Münz-Einheiten zur Mitte des 18. Jahrhunderts.

Der Übersicht halber sollten vergleichende Tabellen genügen (um weitestgehend genaue Umrechnungs-Ergebnisse zu erhalten, empfiehlt es sich, den Mittel-Wert der Ergebnisse beider Umrechnungs-Faktoren zu errechnen).

|

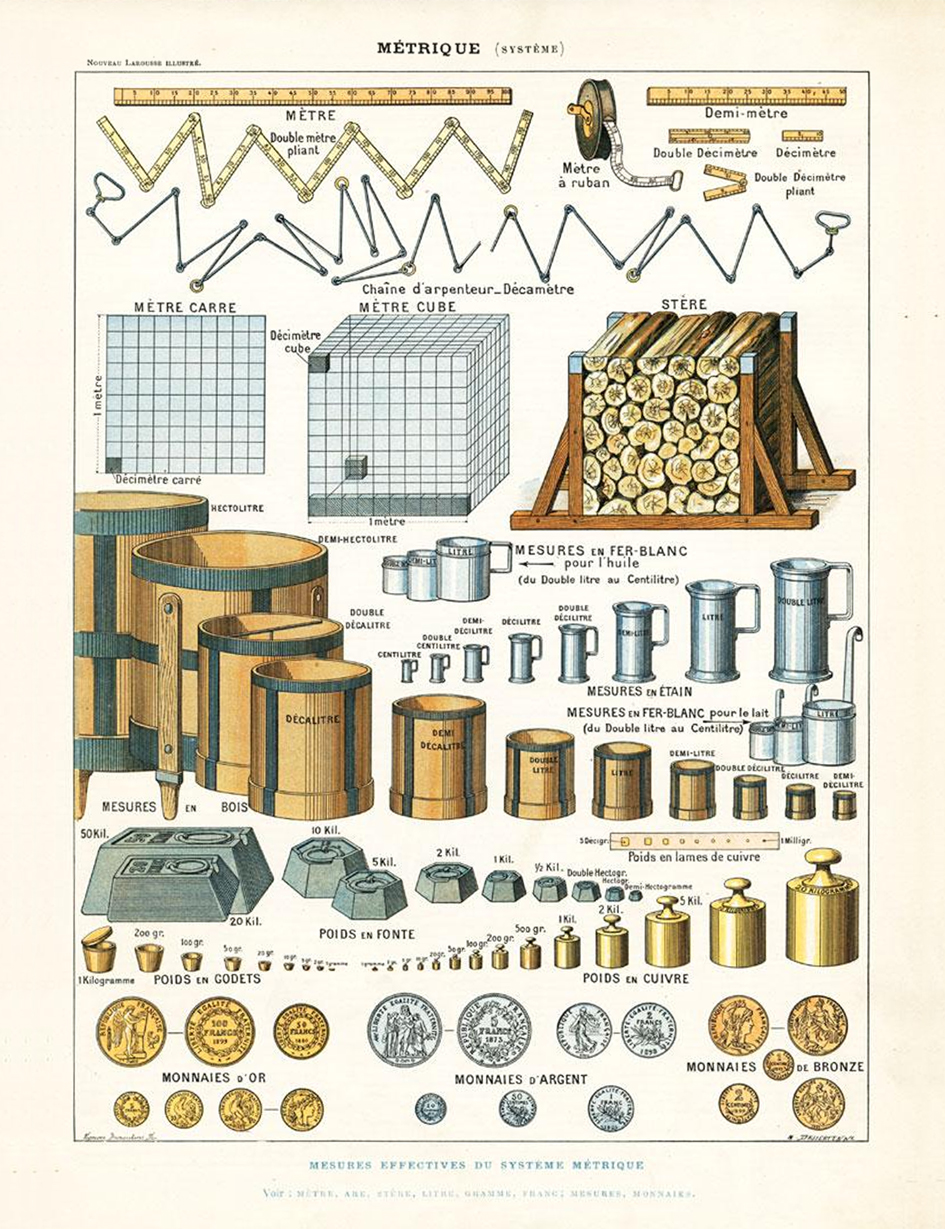

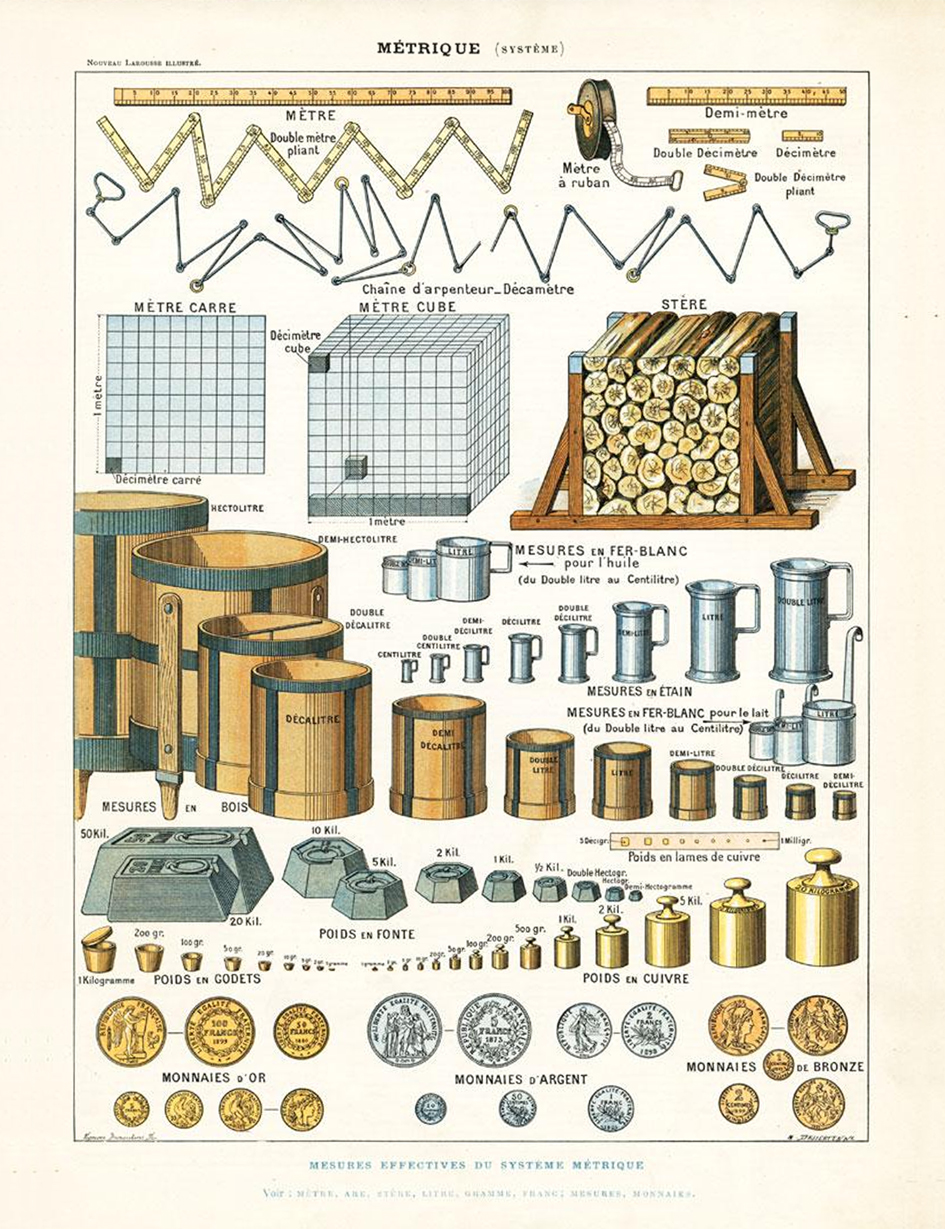

Tafel zum Metrischen System aus ► "Nouveau Larousse illustré", Band VI, Paris 1903.

|

|

Deutsches Reich

Schnell-Navigation

▢  Preussen Preussen

▢  Sachsen Sachsen

Bedingt durch den Flicken-Teppich des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" (siehe dazu  WIKIPEDIA) herrschte in den deutschen Klein-Staaten nicht nur im sprichwörtlichen Sinn ein "regel-rechtes" Durcheinander, vielmehr war auch beinahe jeder amtierende Regent bestrebt, als bestimmende Größe tätig zu werden und bestehende Maße neu festzulegen. WIKIPEDIA) herrschte in den deutschen Klein-Staaten nicht nur im sprichwörtlichen Sinn ein "regel-rechtes" Durcheinander, vielmehr war auch beinahe jeder amtierende Regent bestrebt, als bestimmende Größe tätig zu werden und bestehende Maße neu festzulegen.

Innerhalb einer Region (zwischen Stadt und Land, zwischen zwei Stadt-Märkten etc.) bedeutete die gleiche Maß-Bezeichnung nur im seltensten Fall auch die selbe Maß-Einheit. Verwechslungen, Missbrauch oder Betrug waren alltäglich und führten regelmäßig zu heftigen Krawallen, dem die amtlichen "Eich-Meister" wenig entgegenzusetzen hatten. Da eine Verständigung unter den einzelnen deutschen Fürsten und Herzögen, den Reichs-Städten und Bistümern schon aufgrund eigener Vorteilsnahmen aussichtslos war (bspw. sind an beinahe allen herrschaftlichen Münz-Stätten diverse Fälle von Manipulationen von Münz-Gewichten bzw. –Legierungen belegt, die auf Veranlassung der jeweiligen Regenten vorgenommen wurden), setzten zumindest einige Monarchen in ihrem Herrschafts-Gebiet rigoros einheitliche Maße durch, an die dann auch die hier gegebenen reichs-freien oder kirchlichen Liegenschaften gebunden waren.

|

|

|

Längen-Maße Preussen

Für die brandenburgisch-preussischen Gebiete sind neben den alt- und neu-kulmer Maßen diverse Maß-Angaben überliefert, die teilweise derart kompliziert waren, dass Umrechnungen selbst mit heutigen Hilfs-Mitteln schwer fallen würden (oder sind Sie in der Lage, die 7,5 Ellen lange "Rute" in Zoll umzurechnen, wobei ein Zoll acht Linien misst?).

In der brandenburgisch-preussischen Geschichte sind drei "Bemessungs-Zeiträume" relevant:

Schnell-Navigation

□  Berliner Maß zwischen 1713 und 1773 Berliner Maß zwischen 1713 und 1773

□  Rheinländisches Maß zwischen 1773 und 1816 Rheinländisches Maß zwischen 1773 und 1816

□  Das preussische Maß nach 1816 Das preussische Maß nach 1816

|

|

|

Berliner Maß zwischen 1713 und 1773

Infolge der sogenannten "Korruptions-Affäre des Drei-Grafen-Kabinetts", aufgedeckt, untersucht und geahndet vom 22-jährigen Kron-Prinzen Friedrich Wilhelm (1688 – 1740), kam es per Reskript vom 27. Oktober 1710 zur Gründung einer Reihe von Verwaltungs-Behörden, aus denen u.a. das preussische Finanz-Ministerium samt preussischen Beamtentum hervorging. Per Reskript vom 16. Januar 1713 (und wohl ebenfalls auf Anweisung des ordnungsliebenden Kron-Prinzen) wurde das Maß-System reformiert und einheitlich geregelt. Der "Berliner Fuß", für welchen eine Länge von 137,3 Pariser Linien (≈ 309,721 mm) festgestellt worden war, wurde zum maßgeblichen Wert für brandenburgisch-preussische Längen-Maße festgesetzt.

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Werte bzw. Umrechnungen:

| Längen-Maße |

Bezeichnung:

|

entsprach damals:

|

entspricht heute:

|

Faktoren:

|

1 Berl. Rute

|

= 12 Berl. Fuß

|

= 3,71665 m |

|

1 Berl. Elle

|

keine Umrechnungen

|

= 666,814 mm |

|

| 1 Berl. Fuß |

= 137,30 Par. Linien

= 12 Berl. Zoll

= 96 Berl. Linien

|

= 309,721 mm

|

franz. Maß: / 0,95346

x 1.04882

engl. Maß: / 1,01615

x 0,98411

|

| 1 Berl. Zoll |

= 8 Berl. Linien

|

= 25,81 mm

|

franz. Maß: / 0,95346

x 1.04882

engl. Maß: / 1,01615

x 0,98411

|

| 1 Berl. Linie |

= 1/8 Berl. Zoll

= 1/96 Berl. Fuß

|

= 3,22626 mm

|

franz. Maß: / 1,43021

x 0,69920

engl. Maß: / 1,52420

x 0,65608

|

... zurück zur  Schnell-Navigation (Preussen) Schnell-Navigation (Preussen)

... zurück zur  Schnell-Navigation (Länder) Schnell-Navigation (Länder)

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

|

Rheinländisches Maß zwischen 1773 und 1816

Die territoriale Expansion Brandenburg-Preussens in die sogenannten "Rhein-Landen" (u.a. 1609/66 Herzogtum Jülich-Kleve-Berg samt den Grafschaften Mark und Ravensberg, 1648 Fürst-Bistum Minden, 1713 Herzogtum Geldern etc.) machte die Einführung einer "harmonisierten Verwaltung" erforderlich. Hintergrund war nicht nur die Ziel-Setzung, den "allem Preussischen" ablehnend begegnenden "rheinischen Froh-Naturen" entgegenzukommen, vielmehr hatte das "Berliner Achtel" selbst im Brandenburgischen wenig Akzeptanz gefunden, und die rheinischen Maß-Einheiten waren aufgrund historisch gewachsener Markt-Lagen anerkannte, verbreitete und vor allem leichter zu berechnende Werte. Mit Direktorial-Befehl vom 28. Oktober 1773 wurde der "Rheinländische Fuß", der mit einer Länge von 139,13 Pariser Linien (≈ 313,849 mm) berechnet worden war, zum neuen maßgeblichen Wert für die nun brandenburgisch-preussisch-rheinländischen Längen-Maße festgesetzt.

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Werte bzw. Umrechnungen:

| Längen-Maße |

Bezeichnung:

|

entsprach damals:

|

entspricht heute:

|

Faktoren:

|

1 rheinl. Meile

|

= 2.000 Ruten

= 24.000 rheinl. Fuß

|

= 7.532,496 m |

|

1 rheinl. Rute

|

= 12 rheinl. Fuß

|

≈ 3.766,200 mm |

|

| 1 rheinl. Fuß |

= 139,13 Par. Linien

= 12 rheinl. Zoll

= 144 rheinl. Linien

|

≈ 313,849 mm

|

franz. Maß: / 0,96616

x 1,03502

engl. Maß: / 1,02969x 0,97117

|

| 1 rheinl. Zoll |

= 12 rheinl. Linien

|

≈ 26,15412 mm

|

franz. Maß: / 0,96616

x 1,03502

engl. Maß: / 1,02969x 0,97117

|

| 1 rheinl. Linie |

= 12 rheinl. Skrupel

|

≈ 2,17951 mm

|

franz. Maß: / 0,96616

x 1,03502

engl. Maß: / 1,02969x 0,97117

|

| 1 rheinl. Skrupel |

= 1/12 rheinl. Linie

|

≈ 0,18163 mm

|

franz. Maß: / 0,96616

x 1,03502

engl. Maß: / 1,02969x 0,97117

|

... zurück zur  Schnell-Navigation (Preussen) Schnell-Navigation (Preussen)

... zurück zur  Schnell-Navigation (Länder) Schnell-Navigation (Länder)

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

|

Das preussische Maß nach 1816

Mit Verordnung vom 16. Mai 1816 wurde das Rheinländische Maß zum Preussischen Maß erklärt und in den neugewonnenen Provinzen vorgeschrieben. Obwohl die Ländereien der neuen "Rhein-Provinz" das Rheinländische Maß größtenteils bereits verwendet hatten, stieß das "neue" Preussische Maß am Rhein auf Ablehnung: In vielen Staaten des ehemaligen

Rhein-Bundes waren bereits erste Schritte zur Einführung des einfachen Metrischen Systems eingeleitet worden. Doch in Anbetracht der gerade beendeten

Rhein-Bundes waren bereits erste Schritte zur Einführung des einfachen Metrischen Systems eingeleitet worden. Doch in Anbetracht der gerade beendeten

Napoleonischen Kriege stand das praktische und vor allem wissenschaftliche dezimal-metrische System, das per Dekret vom 1. August 1793 im revolutionären Frankreich eingeführt worden war, nicht zur Debatte. Reformiert wurde lediglich bzw. endlich die bis dahin noch immer gültige "Berliner Elle", die als "Preussische Elle" von nun an fünfundzwanzig und einen halben Zoll (666,94 mm) enthalten sollte.

Napoleonischen Kriege stand das praktische und vor allem wissenschaftliche dezimal-metrische System, das per Dekret vom 1. August 1793 im revolutionären Frankreich eingeführt worden war, nicht zur Debatte. Reformiert wurde lediglich bzw. endlich die bis dahin noch immer gültige "Berliner Elle", die als "Preussische Elle" von nun an fünfundzwanzig und einen halben Zoll (666,94 mm) enthalten sollte.

Im Rahmen der Gründung des

Norddeutschen Bundes im Jahr 1866, der eigentlich als Militär-Bündniss ausgerichtet war, wurde es erforderlich,

Norddeutschen Bundes im Jahr 1866, der eigentlich als Militär-Bündniss ausgerichtet war, wurde es erforderlich,

Marsch-Leistungen, -Geschwindigkeiten und vor allem Entfernungen einheitlich zu regeln. Die Meile, die in etwa die Weg-Strecke beschrieb, die ein Wanderer ohne schweres Marsch-Gepäck innerhalb Stunde zurücklegen konnte, wurde bundes-weit auf 7.500 Meter festgelegt und als "Neue Post-Meile" bezeichnet. Zwar mussten nun sämtliche Meilensteine wieder einmal neu ausgerichtet werden, doch war damit immerhin der erste Schritt zum Metrischen System auf deutschen Land-Straßen gemacht...

Marsch-Leistungen, -Geschwindigkeiten und vor allem Entfernungen einheitlich zu regeln. Die Meile, die in etwa die Weg-Strecke beschrieb, die ein Wanderer ohne schweres Marsch-Gepäck innerhalb Stunde zurücklegen konnte, wurde bundes-weit auf 7.500 Meter festgelegt und als "Neue Post-Meile" bezeichnet. Zwar mussten nun sämtliche Meilensteine wieder einmal neu ausgerichtet werden, doch war damit immerhin der erste Schritt zum Metrischen System auf deutschen Land-Straßen gemacht...

... zurück zur  Schnell-Navigation (Preussen) Schnell-Navigation (Preussen)

... zurück zur  Schnell-Navigation (Länder) Schnell-Navigation (Länder)

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

|

Längen-Maße Sachsen

Bedingt durch eine Vielzahl sächsischer Herzogtümer, die infolge von Erb-Teilungen entstanden waren, gab es in den s.g. "Ernestinischen Ländereien" (siehe dazu

WIKIPEDIA) diverse unterschiedlichste Maß-Systeme, die nicht nur im Handel untereinander zur Verwirrung führten. Kurfürst WIKIPEDIA) diverse unterschiedlichste Maß-Systeme, die nicht nur im Handel untereinander zur Verwirrung führten. Kurfürst

Friedrich August I. von Sachsen (1670 – 1733, seit 1697 als August II. auch König von Polen, besser bekannt als "August der Starke") setzte im Jahr 1690 zwar eine Reform des Münz-Wesens "nach Leipziger Münz-Fuß" durch, doch gelang die von ihm vorgeschlagene Regelung der Längen-, Flächen- und Volumen-Maße nach Leipziger Vorbild nur auf dem Papier, denn noch im Jahr 1844 weist ein "Universal-Lexikon zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse" insgesamt fünf zeitgleich verbreitete Maß-Systeme für das Königreich und die vier Herzogtümer aus (die sich immerhin im Jahr 1840 auf die metrische bzw. Deutsche Post-Meile von 7.500 Metern verständigen konnten).

Friedrich August I. von Sachsen (1670 – 1733, seit 1697 als August II. auch König von Polen, besser bekannt als "August der Starke") setzte im Jahr 1690 zwar eine Reform des Münz-Wesens "nach Leipziger Münz-Fuß" durch, doch gelang die von ihm vorgeschlagene Regelung der Längen-, Flächen- und Volumen-Maße nach Leipziger Vorbild nur auf dem Papier, denn noch im Jahr 1844 weist ein "Universal-Lexikon zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse" insgesamt fünf zeitgleich verbreitete Maß-Systeme für das Königreich und die vier Herzogtümer aus (die sich immerhin im Jahr 1840 auf die metrische bzw. Deutsche Post-Meile von 7.500 Metern verständigen konnten).

Allein schon aus dem Grund, dass sich in der Stadt Leipzig seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine Messe etabliert hatte, die von Kaufleuten aus ganz Europa frequentiert wurde, genoss der "Leipziger Fuß" als Maßstab für bilaterale Handels-Geschäfte die größte Verbreitung und Anerkennung. Für diesen "Leipziger Fuß" wurde im Jahr 1519 eine Länge von 125,537 Pariser Linien (≈ 283,186 mm) ermittelt, womit es möglich ist, die weiteren Einheiten zu berechnen:

| Längen-Maße |

Bezeichnung:

|

entsprach damals:

|

entspricht heute:

|

Faktoren:

|

| 1 Leipz. Rute |

= 12 Leipz. Fuß

= 144 Leipz. Zoll

|

= 3,3982363 m

= 339,82363 cm

|

|

| 1 Leipz. Klafter |

= 6 Leipz. Fuß

= 72 Leipz. Zoll

|

= 1,6991181 m

= 169,91181 cm

|

|

| 1 Leipz. Stab |

= 4 Leipz. Fuß

= 48 Leipz. Zoll

|

1,1327454 m

113,27454 cm

|

|

| 1 Leipz. Elle |

= 2 Leipz. Fuß

= 24 Leipz. Zoll

|

56,637272 cm

566,37272 mm

|

|

| 1 Leipz. Fuß |

= 125,537 Par. Linien

= 12 Leipz. Zoll

= 144 Leipz. Linien

|

28,318636 cm

283,18636 mm

|

franz. Maß: / 0,87179

x 1,14707

|

| 1 Leipz. Zoll |

= 12 Leipz. Linien

|

2,3598863 cm

23,598863 mm

|

|

| 1 Leipz. Linie |

= 1/12 Leipz. Zoll

= 1/144 Leipz. Fuß

|

1,9665719 mm

|

|

... zurück zur  Schnell-Navigation Schnell-Navigation

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

|

Längen-Maße Frankreich

Maß aller Dinge war der König, der "auf großem Fuß" lebte und eben diesen als "pied de roi" zur Grundlage aller Längen-Maße bestimmte. Im wahrsten Sinne "abgezirkelt" ließ sich der königliche Fuß halbieren, vierteln, dritteln und auch zwölfteln, womit sich folgende Einheiten ergaben:

| Längen-Maße |

Bezeichnung:

|

entsprach damals:

|

entspricht heute:

|

Faktoren:

|

| Lieue de poste (Leuge) |

= 12.000 pied de roi

|

≈ 3.898 m |

Berl. Maß: / 1,04882

x 0,95346

engl. Maß: / 1,06575

x 0,93831

|

| Toise de Paris (Toise) |

= 6 pied de roi

|

≈ 1,949 m |

dt. Klafter: 6 Fuß

|

| Pariser Fuß (pied) |

= 1 pied de roi

= 12 Pariser Zoll

= 144 Pariser Linien

|

≈ 324,84 mm |

Berl. Maß: / 1,04882

x 0,95346

engl. Maß: / 1,06575

x 0,93831

|

| Pariser Zoll (pouce) |

= 1/12 Pariser Fuß

= 72 Pariser Punkte

= 10 franz. Strich

|

≈ 27,07 mm |

Berl. Maß: / 1,04882

x 0,95346

engl. Maß: / 1,06575

x 0,93831

|

| Pariser Linie (ligne) |

= 1/12 Pariser Zoll

= 1/144 Pariser Fuß

= 6 Pariser Punkte

|

≈ 2,2558 mm |

Berl. Maß: /0,69919

x 1,43022

engl. Maß: / 1,06577

x 0,93829

|

| Pariser Punkt (Didot) |

1/6 Pariser Linie

= 1/72 Pariser Zoll

|

≈ 0,3750 mm |

|

Im Gebrauch waren diese Längen u.a. auch im Fürst-Bistum von Lüttich und den umliegenden wallonischen Regionen, die – zwar unter Herrschaft der Habsburger - zum französischen Sprach-Gebiet gehörten (und gehören). Dieser Umstand erklärt, dass Maß-Angaben der hier gefertigten  Waffen ausschließlich nach französischen Einheiten gefertigt wurden (und in der historischen Betrachtung auch bemessen werden müssen). Waffen ausschließlich nach französischen Einheiten gefertigt wurden (und in der historischen Betrachtung auch bemessen werden müssen).

... zurück zur  Schnell-Navigation Schnell-Navigation

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

|

Großbritannien

Bemessungs-Grundlage für Längen und Entfernungen im Königreich von England waren drei hintereinander liegende Gersten-Körner, die im frühen  Mittelalter als zwölfter Teil eines englischen Fusses bestimmt wurden. Der lateinische Begriff für Zwölftel (Unica) wandelte sich in den Jahren in den noch heute gebrauchten Begriff "Inch", das erst 1956 auf eine Länge von 25,4 mm definiert wurde, in den vorrangegangenen Jahrhunderten sich aber um diesen Wert bewegte. Mittelalter als zwölfter Teil eines englischen Fusses bestimmt wurden. Der lateinische Begriff für Zwölftel (Unica) wandelte sich in den Jahren in den noch heute gebrauchten Begriff "Inch", das erst 1956 auf eine Länge von 25,4 mm definiert wurde, in den vorrangegangenen Jahrhunderten sich aber um diesen Wert bewegte.

| Längen-Maße |

Bezeichnung:

|

entsprach damals:

|

entspricht heute:

|

Faktoren:

|

| Engl. Land League |

= 3 miles

|

≈ 4.828 m (1592)

|

|

| Engl. (statute) mile |

= 1.760 Yards

|

≈ 1.609,34 m (1592)

|

|

| Engl. Yard (yd) |

= 3 feet

= 36 inches

|

= 0,9144 m (1956) |

Berl. Maß: / 0,98411

x 1,01615

franz. Maß: / 0,93831

x 1,06575

|

| Engl. Fuß (foot) |

= 1 foot

= 12 inch

= 0,33 yard

|

= 304,80 mm (1956) |

Berl. Maß: / 0,97117

x 1,02969

franz. Maß: / 0,93831

x 1,06575

|

| Engl. Zoll (inch) |

= 1/12 foot

= 1/36 yard

|

= 25,40 mm (1956) |

Berl. Maß: / 0,98411

x 1,01615

franz. Maß: / 0,93831

x 1,06575

|

| Engl. Linie (line) |

= 1/12 inch

= 1/144 foot

|

= 2,1167 mm (1956) |

Berl. Maß: / 0,65608

x 1,52419

franz. Maß: / 0,93831

x 1,06575

|

| Engl. Punkt (point) |

= 1/6 line

= 1/72 inch

|

= 0,3527 mm (1956) |

|

Engl. Kaliber (cal.)

|

= 1/100 inch

|

= 0,2540 mm (1956) |

cal.300 = 7,62 mm |

Im Gebrauch sind diese Längen noch immer im anglo-amerikanischen Sprach-Raum und in vielen Ländern des ehemaligen "British Empire" bzw. der Nachfolge-Organisation "Commonwealth of Nations" (siehe dazu  WIKIPEDIA). Bestrebungen, das weltweit verbreitete dezimal-metrische System der Franzosen zu übernehmen, scheiterten bislang an den damit verbundenen Kosten, an der britischen Mentalität und letztendlich am Stolz. WIKIPEDIA). Bestrebungen, das weltweit verbreitete dezimal-metrische System der Franzosen zu übernehmen, scheiterten bislang an den damit verbundenen Kosten, an der britischen Mentalität und letztendlich am Stolz.

... zurück zur  Schnell-Navigation Schnell-Navigation

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

MIT

Kulturen

□ Ottonen-Reich

□ normannische Expansion

□ Osmanisches Reich

□ Nach-Fränkische Reiche

□ Sarazenen-Reich

□ Deutsches Reich

□ ...

Kultur-Begriffe

□ Romanik

□ Gotik

□ ...

|

Mittelalter

Als "mittelalterliche" Epoche bezeichnen wir in diesem Projekt den Abschnitt der Welt-Geschichte, in dem die frühen Reichs-Bildungen sich langsam zu den heutigen National-Staaten formten. Bestimmt wird diese Etappe durch die Etablierung der Wahl- und/oder Erb-Monarchie samt zugehöriger Heeres-Klientel, durch religiöse Eiferer und Fanatiker, durch Pogrome und Kreuzzüge, dem Kampf um den "wahren Glauben" und dem Aufkommen des "Heiligen Krieges" in der abend- und morgen-ländischen Expansions-Doktrin. Geprägt ist diese Epoche in Europa vom Rittertum und dem s.g. "Feudalismus"; im entstehenden Osmanischen Reich von den Kalifen, der "Devşirme" (siehe dazu  WIKIPEDIA) und den "plündernden Gottes-Kriegern" (den "Ghazi"). Zeitlich erstreckt sich diese Epoche etwa von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts (dem Untergang des Byzantinischen Reiches im Jahr 1453); geografisch betrachten wir den europäischen, arabischen und nordafrikanischen Groß-Raum. Höhepunkt und Abschluss findet diese Epoche mit der Zuwanderung byzantinischer Flüchtlinge und Gelehrter nach Italien und der damit beginnenden Renaissance; der vom Gedanken der Findung einer besseren Existenz-Form geleiteten Bewegung zur Durchsetzung humanistischer Ideale und den europa-weit ausbrechenden früh-revolutionären Bauern-Unruhen sowie der "Reformation". WIKIPEDIA) und den "plündernden Gottes-Kriegern" (den "Ghazi"). Zeitlich erstreckt sich diese Epoche etwa von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts (dem Untergang des Byzantinischen Reiches im Jahr 1453); geografisch betrachten wir den europäischen, arabischen und nordafrikanischen Groß-Raum. Höhepunkt und Abschluss findet diese Epoche mit der Zuwanderung byzantinischer Flüchtlinge und Gelehrter nach Italien und der damit beginnenden Renaissance; der vom Gedanken der Findung einer besseren Existenz-Form geleiteten Bewegung zur Durchsetzung humanistischer Ideale und den europa-weit ausbrechenden früh-revolutionären Bauern-Unruhen sowie der "Reformation".

Bestimmt wird diese Spanne u.a. vom/von:

- der Bildung dynastischer Monarchien samt Hof-Ämtern.

- der Aufstellung erster Haus-, Hof- und Leib-Garden.

- dem Entstehen von zentralen Hof-Staaten (Pfalzschaften).

- der Etablierung des Lehens-Wesens als Grund-Ordnung.

- der Durchsetzung einer festen Steuer- & Abgaben-Ordnung.

- der Symbiose zwischen geistlicher & weltlicher Macht.

- dem Hervortreten der Inquisition als Form der Judikative.

- der Unterteilung in Adel & Hoch-Adel.

- den Rittern als Kern-Truppe des königlichen Heeres.

- dem Wieder-Entstehen erster militärischer Einheiten.

- der Gründung von Städten, Märkten & Messen.

- der planmäßigen Anlage von Burgen, Kastellen.

- der Stiftung von Kloster-Schulen & Universitäten.

- dem Aufkommen erster Rechts-, Normen- & Maß-Vorgaben.

- dem Hervortreten erster Handwerks-Meister & -Zünften.

- der Herausbildung des freien Stadt-Bürgertums.

- der Entstehung von Kooperativen & Handels-Gilden (Hanse).

- der Erfindung der Druck-Technik.

- der Entwicklung von Pfand-Briefen & der Giro-Kontierung.

- der Einführung & Bank-Noten (Papier-Geld).

- der Erfindung von Feuer-Waffen & des Buch-Drucks.

- der Formation erster städtischer "Schützen-Bruderschaften".

- ...

... mehr zum Thema:  Rubrik "Epochen" (Mittelalter)... Rubrik "Epochen" (Mittelalter)...

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

In Vorbereitung: Tafel zur Kultur-Geschichte

|

MUS |

Muskete

Die Muskete (vom lat.: Musca, davon ital. und span.: Mosca oder Muscidae; die Fliege, als Sinnbild für eine wesentlich kleinere und somit deutlich leichtere Art der  mittelalterlichen mittelalterlichen

Rohr-Waffen, daraus span.: "Mosquete", franz. und ital.: "Mousquet" als Eigen-Name) ist eine

Rohr-Waffen, daraus span.: "Mosquete", franz. und ital.: "Mousquet" als Eigen-Name) ist eine  Schuss-Waffe aus dem Bereich der Schuss-Waffe aus dem Bereich der  Nahbereichs-Waffen, Klasse der frühen Nahbereichs-Waffen, Klasse der frühen

Feuer-Waffen, Ordnung der

Feuer-Waffen, Ordnung der

Hand-Feuer-Waffen, Kategorie der kolben-schaftigen

Hand-Feuer-Waffen, Kategorie der kolben-schaftigen

Hand-Rohre, Gruppe der einschüssigen, glatt-läufigen

Hand-Rohre, Gruppe der einschüssigen, glatt-läufigen

Vorderlader (siehe dazu auch

Vorderlader (siehe dazu auch  Kategorisierung der Waffen), System Lunten-, Rad- oder Stein-Schloss-Zünder, dann Perkussions-Schloss-Zünder (siehe dazu Kategorisierung der Waffen), System Lunten-, Rad- oder Stein-Schloss-Zünder, dann Perkussions-Schloss-Zünder (siehe dazu

Schloss-Systeme), zu deren Wirkung ein

Schloss-Systeme), zu deren Wirkung ein

Projektil und eine abgemessene Menge

Projektil und eine abgemessene Menge

Schwarzpulver als

Schwarzpulver als

Treibladung Bedingung ist.

Treibladung Bedingung ist.

Grund-Modell der Muskete ist die zu Beginn des 16. Jahrhunderts wohl in Frankreich und in den Niederlanden entwickelte  Arkebuse, aus der ab Mitte des 16. Jahrhunderts wohl in Spanien und Frankreich Arkebuse, aus der ab Mitte des 16. Jahrhunderts wohl in Spanien und Frankreich  Gewehre mit zunehmend längeren Lauf, größerem Kaliber und damit auch höherem Gesamt-Gewicht entwickelt wurden (wobei die Übergänge fließend sind). Aufgrund der damit einhergehenden Steigerungen von Gewehre mit zunehmend längeren Lauf, größerem Kaliber und damit auch höherem Gesamt-Gewicht entwickelt wurden (wobei die Übergänge fließend sind). Aufgrund der damit einhergehenden Steigerungen von

Geschoss-Gewicht und benötigter Pulver-Menge wurde die Waffe im deutschen Gebiet anfänglich umgangssprachlich auch als "Ganzer Haken" (siehe dazu

Geschoss-Gewicht und benötigter Pulver-Menge wurde die Waffe im deutschen Gebiet anfänglich umgangssprachlich auch als "Ganzer Haken" (siehe dazu

Haken-Büchse bezeichnet.

Haken-Büchse bezeichnet.

Immer effektiviere Methoden in der Serien-Fertigung, mit denen nicht nur deutliche Senkungen von Kosten und Preisen einhergingen, sondern auch die Produktion von qualitativ immer besseren Modell-Reihen möglich wurden, unterstützten die Verbreitung der Muskete, die mehr und mehr die klassischen  Stangen-Waffen der frühen Stangen-Waffen der frühen

Massen-Heere verdrängten. Ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts war die Muskete

Massen-Heere verdrängten. Ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts war die Muskete

Standart-Bewaffnung der

Standart-Bewaffnung der

Infanterie aller europäischen

Infanterie aller europäischen  Armeen. Die Kurz-Form für die Armeen. Die Kurz-Form für die

Kavallerie wurde

Kavallerie wurde

Mousqueton bzw. Karabiner bezeichnet. Eng verwand ist das

Mousqueton bzw. Karabiner bezeichnet. Eng verwand ist das

Tromblon bzw. die Trombone.

Tromblon bzw. die Trombone.

Obwohl noch im  amerikanischen Bürgerkrieges (1861 – 1865) massenhaft im Gebrauch, wurde die Muskete im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von den amerikanischen Bürgerkrieges (1861 – 1865) massenhaft im Gebrauch, wurde die Muskete im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von den

Hinterladern verdrängt. Als technischer Nachfolger gilt das preussische

Hinterladern verdrängt. Als technischer Nachfolger gilt das preussische

Zündnadel-Gewehr M 1841.

Zündnadel-Gewehr M 1841.

... mehr zum Thema:  KOMPENDIUM der Waffenkunde - Muskete KOMPENDIUM der Waffenkunde - Muskete

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Hand-Feuer-Waffen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert (Montage);

von oben nach unten:

♦ zwei Arkebusen im Übergang zur Muskete (mit Gabel-Stock und Gabel-Spieß), Ende 16. Jhd.

♦ Radschloss-Muskete, 17. Jhd.

♦ Muskete, Anfang 18. Jhd.

♦ Muskete, 18./19. Jhd.

♦ Muskete, 2. Hälfte 19. Jhd.

(Quelle u.a.: ► "Винтовки и автоматы"; russ.: Gewehre und Maschinengewehre)

|

|

|

anipulus bis

anipulus bis