Lexikon - Lexikon -

ataille bis ataille bis

undschuh undschuh

|

BAR |

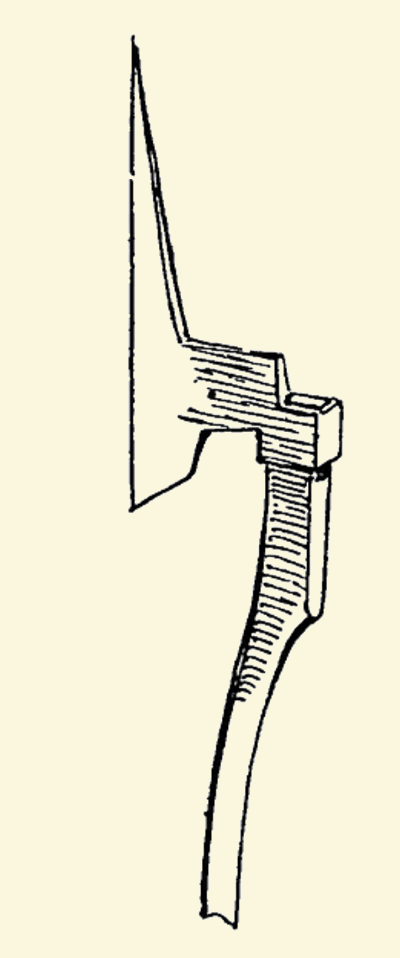

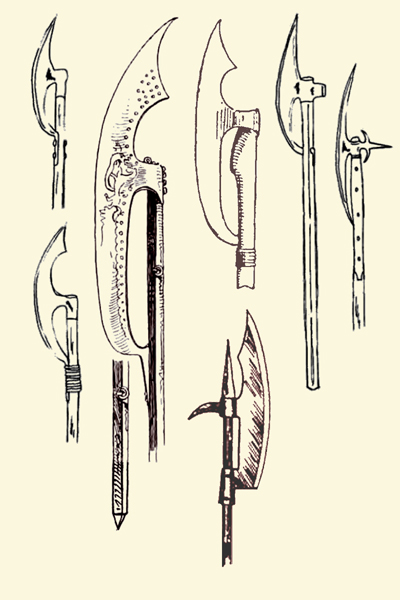

Bardiche

Die Bardiche (auch "Berdysch") ist eine länger gestielte Version der  Barte mit großem, halbmond-förmig geschwungenem Barte mit großem, halbmond-förmig geschwungenem

Klingen-Blatt, die vorwiegend im türkisch-arabischen und ost-europäischen Raum in Gebrauch war. Im

Klingen-Blatt, die vorwiegend im türkisch-arabischen und ost-europäischen Raum in Gebrauch war. Im

Nah-Kampf eignete sich die Bardiche gleichsam als handliche als auch wuchtige

Nah-Kampf eignete sich die Bardiche gleichsam als handliche als auch wuchtige  Hieb- und Stich-Waffe. Mit Verbreitung der Hieb- und Stich-Waffe. Mit Verbreitung der  Muskete im 16. Jahrhundert wurde die Bardiche zur praktischen Muskete im 16. Jahrhundert wurde die Bardiche zur praktischen  Zweit-Waffe der russischen Zweit-Waffe der russischen

Strelizen und ersetzte hier die

Strelizen und ersetzte hier die

Musketen-Gabel.

Musketen-Gabel.

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

BAR |

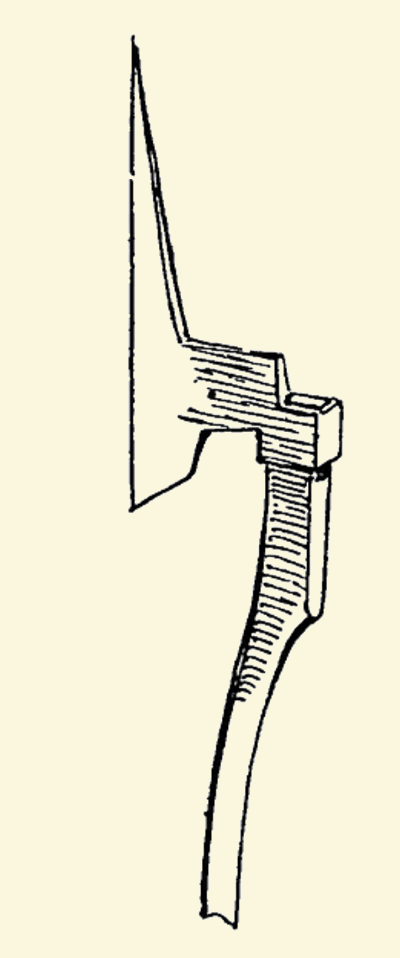

Barte

Die Barte (altdeutsch von "bartan" oder "bardan": schlagen oder hauen, davon "Barthe"; auch "Parte", mittelhochdeutsch für Beil oder Streit-Axt) ist in der kriegerisch-militärischen Verwendung eine  Blank-Waffe aus dem Gebiet der Blank-Waffe aus dem Gebiet der  Gebrauchs-Waffen, Bereich der Gebrauchs-Waffen, Bereich der  Kontakt-Waffen, Klasse der Kontakt-Waffen, Klasse der  Hand- oder Nahkampf-Waffen, Abteilung der Hand- oder Nahkampf-Waffen, Abteilung der

gefährlichen Werkzeuge (vormals auch

gefährlichen Werkzeuge (vormals auch

Kalt-Waffen), Ordnung der

Kalt-Waffen), Ordnung der  Hieb-, Hieb-,  Stich- und Stich- und  Wurf-Waffen, Kategorie der spaltenden Waffen (siehe dazu auch Wurf-Waffen, Kategorie der spaltenden Waffen (siehe dazu auch  Kategorisierung der Waffen). Kategorisierung der Waffen).

Im Unterschied zur langstieligen

Hellebarde versteht man unter einer Barte ein kurzgestieltes

Hellebarde versteht man unter einer Barte ein kurzgestieltes  Beil mit breiter, spitz zulaufender Beil mit breiter, spitz zulaufender

Klinge, das vom frühen

Klinge, das vom frühen  Mittel-Alter bis zur frühen Mittel-Alter bis zur frühen

Neu-Zeit überwiegend als

Neu-Zeit überwiegend als  Waffe der Waffe der

Reiter zum Einsatz kam. Im

Reiter zum Einsatz kam. Im

Nahkampf eignete sich die von oben herab geführte Barte – ähnlich dem schwerer zu händelnden

Nahkampf eignete sich die von oben herab geführte Barte – ähnlich dem schwerer zu händelnden

Schwert – gleichsam als Hieb- oder Stich-Waffe, konnte aber auch als Wurf-Waffe verwendet werden.

Schwert – gleichsam als Hieb- oder Stich-Waffe, konnte aber auch als Wurf-Waffe verwendet werden.

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Barte

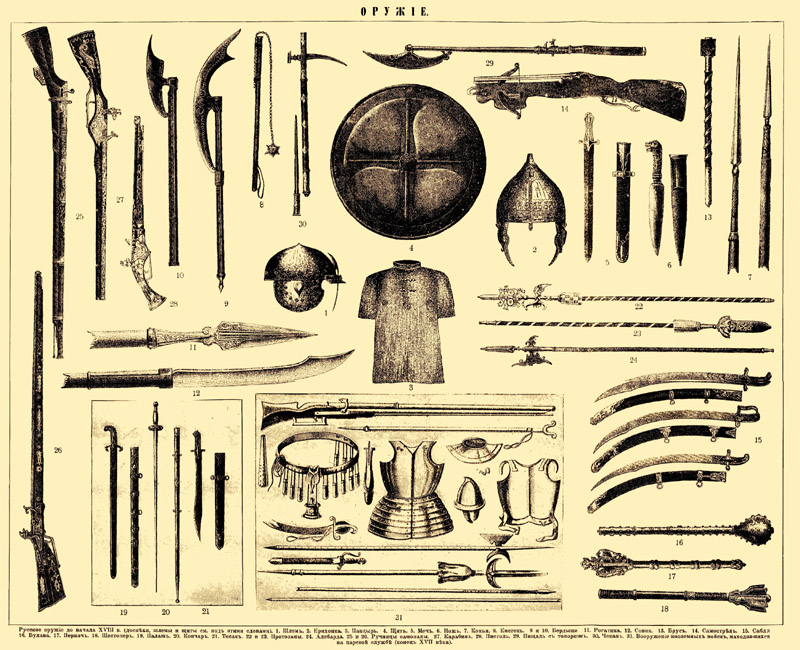

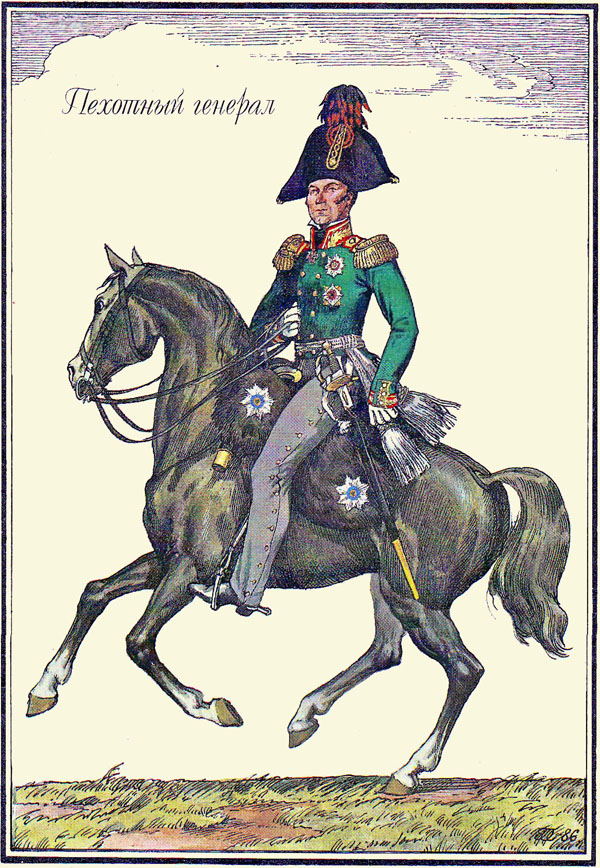

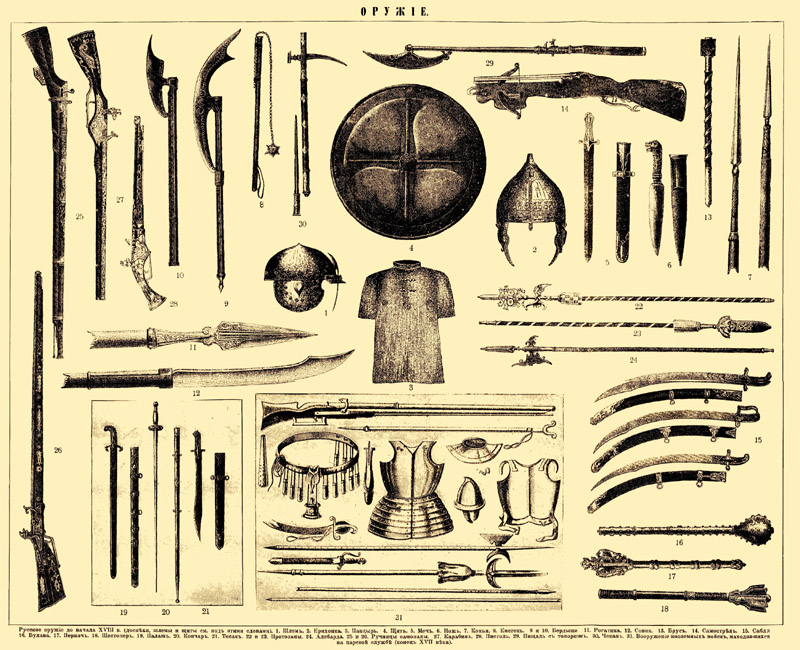

Illustration u.a. aus:

"Meyers-Konversationslexikon"; 7. Auflage, Band 1 |

BAT

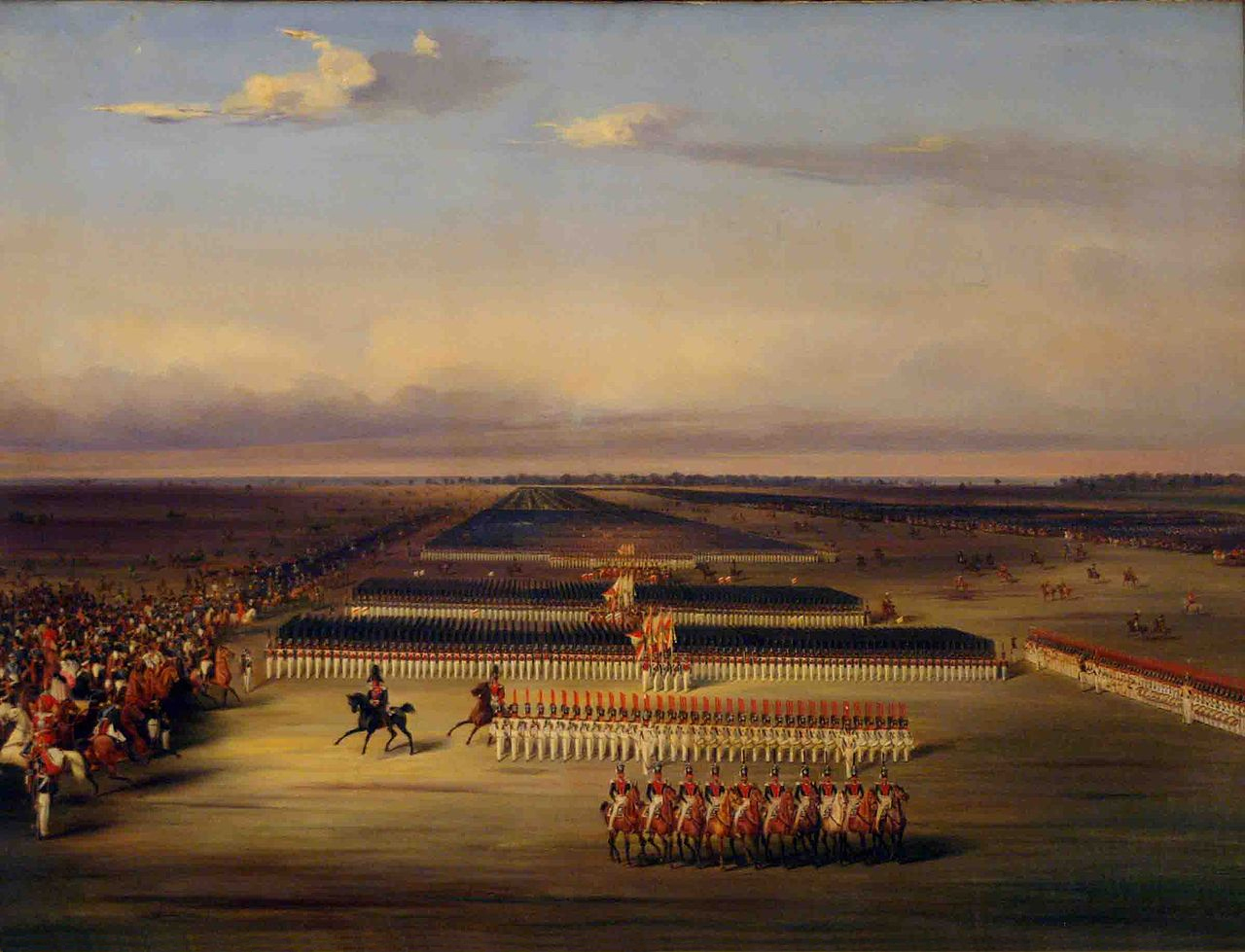

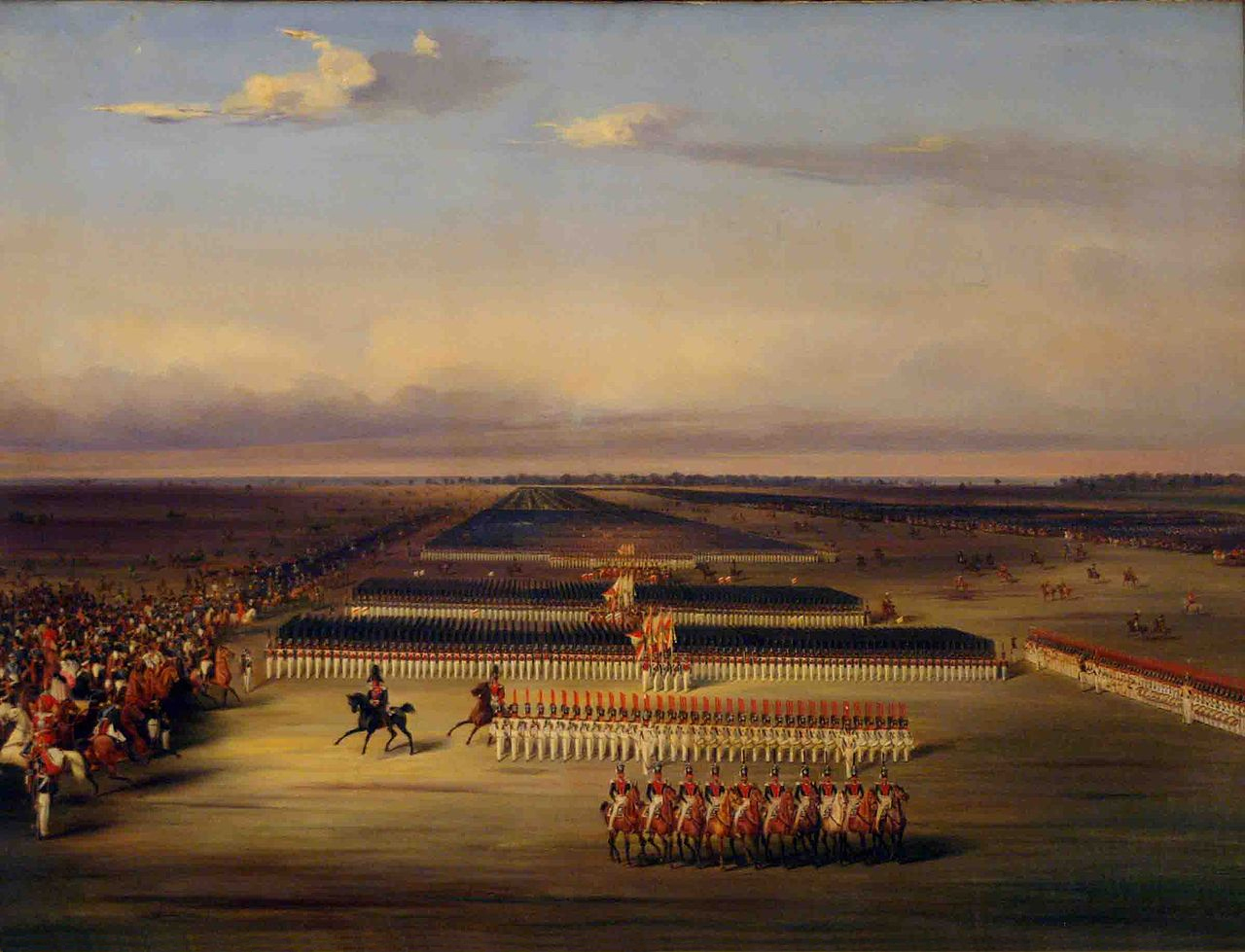

Bataillons-Kolonnen der kaiserlich-russischen Armee in

"Große Parade bei Kalisch am 14ten September 1835"

Gemälde von

► Carl Gustav Rechlin im

► Schloss Charlottenburg, Berlin

(Quelle: ► Wikipedia)

Parade der vier Kompanien des Lehr-Infanterie-Bataillons vor dem Potsdamer Stadt-Schloss;

Postkarte um 1900

(Quelle: ► "zeno.org")

|

Bataillon

(engl.: Battalion; franz.: Bataillon; russ.: Батальон)

Militär-wissenschaftlich versteht man unter einem Bataillon eine

taktische Teil-Formation einer militärischen

taktische Teil-Formation einer militärischen  Einheit, die hierarchisch zwischen der Einheit, die hierarchisch zwischen der  Kompanie und dem Kompanie und dem  Regiment eingeordnet wird. Der Begriff Bataillon (lat.: battuere, sich schlagen; franz.: bataille, die Schlacht bzw. die Schlacht-Ordnung; ital.: battaglione, die Abteilung) geht historisch zurück auf die sogenannte Regiment eingeordnet wird. Der Begriff Bataillon (lat.: battuere, sich schlagen; franz.: bataille, die Schlacht bzw. die Schlacht-Ordnung; ital.: battaglione, die Abteilung) geht historisch zurück auf die sogenannte

Haufen-Taktik des späten

Haufen-Taktik des späten  Mittelalters und bezeichnete hier eine Aufteilung der Mittelalters und bezeichnete hier eine Aufteilung der  Schlacht-Ordnung in einzelne Schlacht-Ordnung in einzelne

Schlacht-Haufen. Da diese massierten Formationen jedoch äußerst langsam und schwerfällig manövrieren -, viele

Schlacht-Haufen. Da diese massierten Formationen jedoch äußerst langsam und schwerfällig manövrieren -, viele

Landsknechte aufgrund der tiefen Staffelung nicht zum Einsatz kommen konnten, erwiesen sich kleinere Einheiten, in denen die anfänglich zwar geächteten, jedoch zunehmend verbreiteten

Landsknechte aufgrund der tiefen Staffelung nicht zum Einsatz kommen konnten, erwiesen sich kleinere Einheiten, in denen die anfänglich zwar geächteten, jedoch zunehmend verbreiteten

Feuer-Waffen eine immer offensichtlichere Wirkung erzielten, bald als deutlich überlegen.

Feuer-Waffen eine immer offensichtlichere Wirkung erzielten, bald als deutlich überlegen.

Waren die Bataillone des späten Mittelalters noch als zur

Schlacht formierte Teil-Einheiten eines

Schlacht formierte Teil-Einheiten eines

Heeres und damit mehr als

Heeres und damit mehr als

operativ-taktische Form einer

operativ-taktische Form einer  Aufstellung zu verstehen, die in der Regel von den Aufstellung zu verstehen, die in der Regel von den

Infanterie-Kontingenten der

Infanterie-Kontingenten der

Vasallen eines

Vasallen eines

Heer-Führers gestellt wurden, wandelte sich die Bedeutung, als die einzelnen Aufgebote zunehmend verwaltungs-technisch organisiert wurden. Zwar verfügten die ersten Bataillone weder über eine zahlenmäßig vorgegebene Truppen-Stärke noch über eine reglementierte

Heer-Führers gestellt wurden, wandelte sich die Bedeutung, als die einzelnen Aufgebote zunehmend verwaltungs-technisch organisiert wurden. Zwar verfügten die ersten Bataillone weder über eine zahlenmäßig vorgegebene Truppen-Stärke noch über eine reglementierte

Gliederung bzw. Zusammensetzung, doch lässt die Zusammenfassung von zwei bis vier

Gliederung bzw. Zusammensetzung, doch lässt die Zusammenfassung von zwei bis vier  Fähnlein schon erste Ansätze einer Fähnlein schon erste Ansätze einer

Strukturierung erkennen.

Strukturierung erkennen.

Mit der Zielsetzung, die "Rundum-Verteidigung" eines Schlacht-Haufens zu perfektionieren - ihm die

offensive und gleichsam

offensive und gleichsam

defensive Gefechts-Führung zu ermöglichen -, kam es zur Herausbildung der sogenannten

defensive Gefechts-Führung zu ermöglichen -, kam es zur Herausbildung der sogenannten

"Ordonnanzen", in der die immer spezieller werdenden

"Ordonnanzen", in der die immer spezieller werdenden

Waffen-Gattungen der Infanterie (wie

Waffen-Gattungen der Infanterie (wie

Pikeniere und

Pikeniere und

Hellebardiere,

Hellebardiere,

Arkebusiere und

Arkebusiere und

Musketiere) nicht nur dauerhaft integriert wurden (wobei die Feuer-Waffen innerhalb nur eines Jahrhunderts zur wichtigsten Angriffs- und Verteidigungs-Mittel wurden), sondern in einem zur Schlacht formierten Bataillon auch feste Positionen zugewiesen bekamen.

Musketiere) nicht nur dauerhaft integriert wurden (wobei die Feuer-Waffen innerhalb nur eines Jahrhunderts zur wichtigsten Angriffs- und Verteidigungs-Mittel wurden), sondern in einem zur Schlacht formierten Bataillon auch feste Positionen zugewiesen bekamen.

Im Bestreben, die Stärke des eigenen Heeres angesichts der gegnerischen Aufstellung in kalkulierbare Längen- und Tiefen-Werte fassen –, vor allem aber um direkt vor bzw. während einer Bataille zeit- und stärke-mäßig mit bestimmbaren Größen agieren und reagieren zu können, wurden in der Praxis immer mehr Einheiten formiert, die sich in Stärke und Gliederung an definierten Richtlinien orientierten. Einhergehender Neben-Effekt war, dass das einzelne Bataillon bzw. das Regiment für den jeweiligen

Inhaber somit auch zu einer finanziell berechenbaren bzw. kalkulierbaren Größe wurde (bsph. genannt sein hier Kosten für

Inhaber somit auch zu einer finanziell berechenbaren bzw. kalkulierbaren Größe wurde (bsph. genannt sein hier Kosten für

Bewaffnung,

Bewaffnung,  Ausrüstung und Ausrüstung und

Uniformierung,

Uniformierung,

Verpflegung,

Verpflegung,

Quartier und

Quartier und

Besoldung).

Besoldung).

Mit dem Aufkommen der

"Stehenden Heere" im 17. Jahrhundert erlangte das Bataillon als operativ-taktische Formation der Infanterie insbesondere der

"Stehenden Heere" im 17. Jahrhundert erlangte das Bataillon als operativ-taktische Formation der Infanterie insbesondere der

Jäger und

Jäger und

Grenadiere, der

Grenadiere, der

Pioniere und der

Pioniere und der

Artillerie - in Einzel-Fällen auch der

Artillerie - in Einzel-Fällen auch der

Kavallerie - immer größere Bedeutung.

Kavallerie - immer größere Bedeutung.

Obwohl bereits vom

schwedischen Heer unter König Gustav II. Adolf (1594 - 1632; siehe dazu

schwedischen Heer unter König Gustav II. Adolf (1594 - 1632; siehe dazu  WIKIPEDIA) auf den Schlacht-Feldern des WIKIPEDIA) auf den Schlacht-Feldern des  Dreißigjährigen Krieges praktisch vorgeführt, wurde das Bataillon erstmals im Jahr 1635 in Frankreich reglementiert (siehe Dreißigjährigen Krieges praktisch vorgeführt, wurde das Bataillon erstmals im Jahr 1635 in Frankreich reglementiert (siehe

französische Armee). Mit dem Eintritt Frankreichs in den Dreißigjährigen Krieg kam es zu diversen Aufstellungen neuer Regimenter, deren Bataillone fünf- bis sechshundert

französische Armee). Mit dem Eintritt Frankreichs in den Dreißigjährigen Krieg kam es zu diversen Aufstellungen neuer Regimenter, deren Bataillone fünf- bis sechshundert

Söldner zählten. Und obwohl der Begriff Mitte des 17. Jahrhunderts bereits im deutschen Sprach-Raum bekannt war, wurde er erst durch die aus Frankreich nach Brandenburg fliehenden Hugenotten verbreitet: 1686 gliederte sich das

Söldner zählten. Und obwohl der Begriff Mitte des 17. Jahrhunderts bereits im deutschen Sprach-Raum bekannt war, wurde er erst durch die aus Frankreich nach Brandenburg fliehenden Hugenotten verbreitet: 1686 gliederte sich das

Regiment von Dönhoff (1806 IR Nr.: 2); siehe dazu auch

Regiment von Dönhoff (1806 IR Nr.: 2); siehe dazu auch

preussische Armee) erstmals in zwei Bataillone, deren Stärke und Zusammensetzung je nach Lage zwar noch stetig wechselten, doch bestimmte König

preussische Armee) erstmals in zwei Bataillone, deren Stärke und Zusammensetzung je nach Lage zwar noch stetig wechselten, doch bestimmte König  Friedrich Wilhelm I. (1688 - 1740, auch bekannt als der "Soldatenkönig") mit Friedrich Wilhelm I. (1688 - 1740, auch bekannt als der "Soldatenkönig") mit

A.K.O. vom 26. Februar 1713 die Struktur seiner Infanterie-Regimenter auf zwei Bataillone zu je fünf Kompanien, eine Gliederung, die bis 1806 unverändert blieb.

A.K.O. vom 26. Februar 1713 die Struktur seiner Infanterie-Regimenter auf zwei Bataillone zu je fünf Kompanien, eine Gliederung, die bis 1806 unverändert blieb.

In der

britischen Armee wurden erstmals im Jahr 1680 für die s.g. "Tanger-Expedition" Bataillone errichtet (siehe dazu

britischen Armee wurden erstmals im Jahr 1680 für die s.g. "Tanger-Expedition" Bataillone errichtet (siehe dazu  WIKIPEDIA). Regulär wurden einzelne Einheiten der 1717 gebildeten "Royal Engineers" (siehe dazu WIKIPEDIA). Regulär wurden einzelne Einheiten der 1717 gebildeten "Royal Engineers" (siehe dazu  WIKIPEDIA) zeitweilig als Bataillon bezeichnet - die Verwendung als Begriff für eine dauerhaft errichtete Teil-Einheit eines Infanterie-Regiments war jedoch (mit Ausnahme der WIKIPEDIA) zeitweilig als Bataillon bezeichnet - die Verwendung als Begriff für eine dauerhaft errichtete Teil-Einheit eines Infanterie-Regiments war jedoch (mit Ausnahme der

"King’s German Legion" und des

"King’s German Legion" und des

"Rifle-Corps") bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenig gebräuchlich; Bataillone wurden hauptsächlich für den zeitweiligen Einsatz in Übersee bzw. für den s.g. Rotations-Dienst gebildet, für den mehrere Kompanien eines regulär in Großbritannien

"Rifle-Corps") bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenig gebräuchlich; Bataillone wurden hauptsächlich für den zeitweiligen Einsatz in Übersee bzw. für den s.g. Rotations-Dienst gebildet, für den mehrere Kompanien eines regulär in Großbritannien

garnisonierten Regiments aus der Einheit herausgelöst und als temporäres Bataillon verschifft wurden, um vor Ort eine gleichwertige Einheit abzulösen.

garnisonierten Regiments aus der Einheit herausgelöst und als temporäres Bataillon verschifft wurden, um vor Ort eine gleichwertige Einheit abzulösen.

Mit der

Linear-Taktik des 18. Jahrhunderts wurde das Bataillon klassische Formation der europäischen Armeen. Um für den Lade-Vorgang und das

Linear-Taktik des 18. Jahrhunderts wurde das Bataillon klassische Formation der europäischen Armeen. Um für den Lade-Vorgang und das

Salven-Feuer der

Salven-Feuer der  Vorderlader-Musketen beste Voraussetzungen zu schaffen, formierte das preussische Bataillon in der Regel zwei Vorderlader-Musketen beste Voraussetzungen zu schaffen, formierte das preussische Bataillon in der Regel zwei

Flügel zu je zwei

Flügel zu je zwei  Divisionen, die wiederum je zwei Divisionen, die wiederum je zwei  Pelotons (somit den achten Teil eines Bataillons) stellten (was wiederum die mit A.K.O. vom 5. Juli 1806 durchgesetzte Gliederung des preussischen Musketier-Bataillons zu vier Kompanien begründet). Mit der Übernahme der Pelotons (somit den achten Teil eines Bataillons) stellten (was wiederum die mit A.K.O. vom 5. Juli 1806 durchgesetzte Gliederung des preussischen Musketier-Bataillons zu vier Kompanien begründet). Mit der Übernahme der

Kolonnen-Taktik wurde jedem Infanterie-Regiment per A.K.O. vom 17. März 1809 ein III. leichtes (per A.K.O. vom 1. Dez. 1809

Kolonnen-Taktik wurde jedem Infanterie-Regiment per A.K.O. vom 17. März 1809 ein III. leichtes (per A.K.O. vom 1. Dez. 1809

Füsilier-) Bataillon zugeteilt. Darüber hinaus verfügten diverse Regimenter noch über ein

Füsilier-) Bataillon zugeteilt. Darüber hinaus verfügten diverse Regimenter noch über ein

Reserve- oder Ersatz-Bataillon, das im Krieg die

Reserve- oder Ersatz-Bataillon, das im Krieg die

Ausbildung von

Ausbildung von

Rekruten übernahm, ansonsten als

Rekruten übernahm, ansonsten als

Depot-Kompanie diente. Diese Gliederung wurde nach 1871 von allen deutschen Staaten übernommen.

Depot-Kompanie diente. Diese Gliederung wurde nach 1871 von allen deutschen Staaten übernommen.

In der

russischen Armee war das Regiment zu drei Bataillone bereits mit kaiserlichem Dekret von 30. April 1802 eingeführt worden. Mit den Reformen zwischen dem 26. bis 29. September 1811 wurden dann sämtliche Bataillone der

russischen Armee war das Regiment zu drei Bataillone bereits mit kaiserlichem Dekret von 30. April 1802 eingeführt worden. Mit den Reformen zwischen dem 26. bis 29. September 1811 wurden dann sämtliche Bataillone der

Garde-, Linien- und Jäger-Bataillone zu vier Kompanien umstrukturiert.

Garde-, Linien- und Jäger-Bataillone zu vier Kompanien umstrukturiert.

In der französischen Armee setzte sich ab 1804 mehr und mehr das Bataillon zu zwei

Elite- und vier Linien-Kompanien durch – das Regiment umfasste bis zu sechs Bataillone.

Elite- und vier Linien-Kompanien durch – das Regiment umfasste bis zu sechs Bataillone.

Die personelle Stärke und Gliederung eines Bataillons ist nach wie vor schwankend. Unter der Führung eines Befehlshabers in der

Dienst-Stellung Bataillons-Kommandeur – meist ein

Dienst-Stellung Bataillons-Kommandeur – meist ein

Stabs-Offizier im

Stabs-Offizier im

Rang eines

Rang eines

Majors oder

Majors oder

Oberstleutnants - bewegt sich die Mannschafts-Stärke eines Bataillons je nach Waffen-Gattung zwischen dreihundert bis eintausend-zweihundert

Oberstleutnants - bewegt sich die Mannschafts-Stärke eines Bataillons je nach Waffen-Gattung zwischen dreihundert bis eintausend-zweihundert

Soldaten.

Soldaten.

Das Infanterie-Bataillon moderner  Streit-Kräfte gliedert sich in der Regel aus einem Streit-Kräfte gliedert sich in der Regel aus einem

Bataillons-Stab mit Führungs-,

Bataillons-Stab mit Führungs-,

Aufklärungs- und/oder

Aufklärungs- und/oder

Nachrichten-Zug (häufig in einer

Nachrichten-Zug (häufig in einer

Stabs-Kompanie zusammengefasst), mindestens drei -, durchschnittlich vier bis maximal sechs Kompanien und eine schwere (Feuerunterstützungs-) Kompanie, die mit

Stabs-Kompanie zusammengefasst), mindestens drei -, durchschnittlich vier bis maximal sechs Kompanien und eine schwere (Feuerunterstützungs-) Kompanie, die mit

Maschinen-Gewehren,

Maschinen-Gewehren,

Mörsern bzw.

Mörsern bzw.

Granat-Werfern,

Granat-Werfern,

Panzer- und

Panzer- und

Luftabwehr-Waffen ausgerüstet ist. Transport-Mittel ist hier der

Luftabwehr-Waffen ausgerüstet ist. Transport-Mittel ist hier der

Schützen-Panzer, der neben der

Schützen-Panzer, der neben der

Besatzung jeweils einen

Besatzung jeweils einen  Trupp oder eine Trupp oder eine  Gruppe von Gruppe von

Schützen aufnehmen kann. Ähnlich gegliedert sind die Pionier- und Panzer-Bataillone. Neben dem Bataillons-Stab sind hier mehrheitlich drei Kampfwagen-Kompanien mit jeweils zwölf -, durchschnittlich fünfzehn – maximal achtzehn (früher bis zu zweiundzwanzig) Panzer-Fahrzeugen vertreten, die von

Schützen aufnehmen kann. Ähnlich gegliedert sind die Pionier- und Panzer-Bataillone. Neben dem Bataillons-Stab sind hier mehrheitlich drei Kampfwagen-Kompanien mit jeweils zwölf -, durchschnittlich fünfzehn – maximal achtzehn (früher bis zu zweiundzwanzig) Panzer-Fahrzeugen vertreten, die von

Munitions-, Sicherstellungs- und

Munitions-, Sicherstellungs- und

Versorgungs-Einheiten unterstützt werden.

Versorgungs-Einheiten unterstützt werden.

Bei der Artillerie, den Transport- und Logistik-Truppen (siehe dazu auch

Train) und den Ende des 19. Jahrhunderts neu aufkommenden

Train) und den Ende des 19. Jahrhunderts neu aufkommenden  Truppen- bzw. Waffen-Gattungen (wie bspw. Truppen- bzw. Waffen-Gattungen (wie bspw.

Luft-Schiffer-,

Luft-Schiffer-,

Eisenbahn- und

Eisenbahn- und

Telegrafen-, aber auch den Panzer-Truppen) wurde das Bataillon mehr und mehr durch die

Telegrafen-, aber auch den Panzer-Truppen) wurde das Bataillon mehr und mehr durch die  Abteilung ersetzt. Abteilung ersetzt.

Bei der

Marine bzw. den Kriegs-Flotten deckt das Bataillon in etwa die Besatzung einer

Marine bzw. den Kriegs-Flotten deckt das Bataillon in etwa die Besatzung einer

Fregatte oder die Mannschaft eines

Fregatte oder die Mannschaft eines

Geschwaders kleinerer Schiffe. Mit dem Aufkommen der

Geschwaders kleinerer Schiffe. Mit dem Aufkommen der

Luftwaffe wurde die Flieger-Gruppe zu drei

Luftwaffe wurde die Flieger-Gruppe zu drei

Flieger-Staffeln mit jeweils neun bis zwölf

Flieger-Staffeln mit jeweils neun bis zwölf

Flugzeugen dem Bataillon gleichgesetzt.

Flugzeugen dem Bataillon gleichgesetzt.

... siehe dazu übersichtlich:  Truppen-Teile Truppen-Teile

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Taktisches Zeichen:

Zeichen eines Bataillons

oder einer ► Abteilung der

Infanterie.

Zeichen eines Bataillons oder einer Abteilung der

►

Panzer-Truppe.

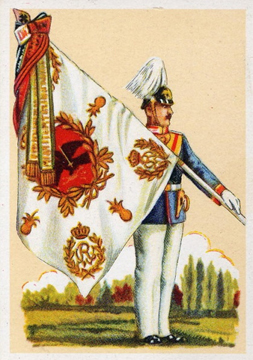

Fahne I. Bataillon

Fahne II. Bataillon

Fahne III. Bataillon

Fahne IV. Bataillon

|

BED |

bedingte Waffen

Im Gegensatz zu einer  Waffe "an sich" ist die bestimmungsgemäße Verwendung einer bedingten Waffe abhängig vom Vorhandensein von mindestens einer weiteren Komponente. So ist bspw. für den zweckmäßigen Einsatz eines Waffe "an sich" ist die bestimmungsgemäße Verwendung einer bedingten Waffe abhängig vom Vorhandensein von mindestens einer weiteren Komponente. So ist bspw. für den zweckmäßigen Einsatz eines

Bogens ein

Bogens ein

Pfeil und/oder eine

Pfeil und/oder eine

Sehne erforderlich (Bedingung). Ohne eine dieser Komponenten ist weder die Waffe "an sich" noch das

Sehne erforderlich (Bedingung). Ohne eine dieser Komponenten ist weder die Waffe "an sich" noch das

Geschoss effektiv.

Geschoss effektiv.

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... zurück zum  Register Register

|

|

BEI |

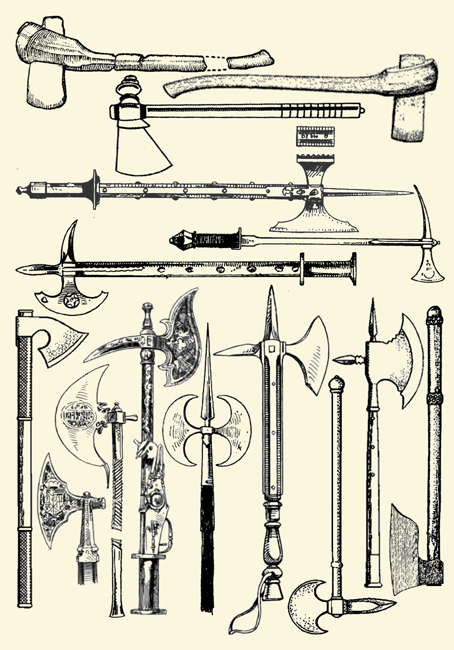

Beil (auch Streit-Hacke)

Das Beil (altdeutsch von "bial" oder auch "bihal", altenglisch "bil": das Hieb-Schwert; altertümlich  "Barthe"; mittelhochdeutsch für Beil oder Streit-Axt) ist in der kriegerisch-militärischen Verwendung eine "Barthe"; mittelhochdeutsch für Beil oder Streit-Axt) ist in der kriegerisch-militärischen Verwendung eine  Blank-Waffe aus dem Gebiet der Blank-Waffe aus dem Gebiet der  Gebrauchs-Waffen, Bereich der Gebrauchs-Waffen, Bereich der  Kontakt-Waffen, Klasse der Kontakt-Waffen, Klasse der  Hand- oder Faust- Waffen, Abteilung der Hand- oder Faust- Waffen, Abteilung der

gefährlichen Werkzeuge (vormals auch

gefährlichen Werkzeuge (vormals auch

Kalt-Waffen), Ordnung der

Kalt-Waffen), Ordnung der  Hieb- und Hieb- und  Wurf-Waffen, Kategorie der spaltenden Wurf-Waffen, Kategorie der spaltenden  Waffen (siehe dazu auch Waffen (siehe dazu auch  Kategorisierung der Waffen). Kategorisierung der Waffen).

Das Beil entwickelte sich in der sog. Bronze-Zeit aus der vielfältigen Palette der Stein-Beile, deren Grund-Modelle sämtlich auf den Faust-Keil zurückzuführen sind (siehe dazu  WIKIPEDIA). Im Unterschied zur WIKIPEDIA). Im Unterschied zur  Axt ist das Beil jedoch wesentlich kürzer geschaftet, damit deutlich leichter und dem entsprechend darauf ausgelegt, einhändig geführt zu werden. Die Schneide des ursprünglich zum Spalten bzw. Behauen von Holz ausgelegten eisernen Blattes ist ganz oder nahezu parallel zur Richtung des Schaftes ausgelegt, wobei die überwiegend geradlinige oder leicht nach außen gewölbte Schnitt-Fläche im Vergleich zur Axt ist das Beil jedoch wesentlich kürzer geschaftet, damit deutlich leichter und dem entsprechend darauf ausgelegt, einhändig geführt zu werden. Die Schneide des ursprünglich zum Spalten bzw. Behauen von Holz ausgelegten eisernen Blattes ist ganz oder nahezu parallel zur Richtung des Schaftes ausgelegt, wobei die überwiegend geradlinige oder leicht nach außen gewölbte Schnitt-Fläche im Vergleich zur

Klinge der Axt deutlich breiter ist. Viertelkreis-förmige Aussparungen im Blatt zum Schaft hin dienen der Gewichts-Ersparnis. Da die glatte oder feilenartig gekerbte Rückseite des Beils handwerklich gewöhnlich als Hammer benutzt wird, sind auch die zum kämpferischen Gebrauch gefertigten Kriegs-Beile (auch Streit-Hacke) zu diesem Zweck in der Regel mit einem pyramiden- bis hin zu einem

Klinge der Axt deutlich breiter ist. Viertelkreis-förmige Aussparungen im Blatt zum Schaft hin dienen der Gewichts-Ersparnis. Da die glatte oder feilenartig gekerbte Rückseite des Beils handwerklich gewöhnlich als Hammer benutzt wird, sind auch die zum kämpferischen Gebrauch gefertigten Kriegs-Beile (auch Streit-Hacke) zu diesem Zweck in der Regel mit einem pyramiden- bis hin zu einem

dolch-artigen Dorn ausgestattest.

dolch-artigen Dorn ausgestattest.

Die Verwendung von Faust-Keilen ist bereits seit der Alt-Steinzeit und damit seit etwa 1,75 Millionen Jahren belegt. Kern- und Scheiben-Beile, die sich durch das Vorhandensein von Schaft-Loch, Schneide und Nacken auszeichnen und so weitestgehend der Grundform heutiger Beil- und Axt-Blätter entsprechen, kamen in der mittleren Steinzeit etwa im 10. Jahrtausend v.u.Z. auf. Da Stein-Beile relativ einfach zu fertigen und ohne größere Übung als Mittel zur Ausübung "stumpfer Gewalt" eingesetzt werden konnten, gehören sie neben

Keulen und primitiven

Keulen und primitiven

Stock-Lanzen zu den ältesten Waffen der Menschheit. Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung wurden Stein-Beile im europäischen Raum spätestens im 7. Jahrtausend im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen verwendet (siehe dazu

Stock-Lanzen zu den ältesten Waffen der Menschheit. Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung wurden Stein-Beile im europäischen Raum spätestens im 7. Jahrtausend im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen verwendet (siehe dazu  WIKIPEDIA: "Massaker von Kilianstädten". WIKIPEDIA: "Massaker von Kilianstädten".

Die Verwendung von "bronzenen" Hieb- und Stich-Waffen im mittel- bzw. nord-europäischen Raum ist mit der Entdeckung und Eröffnung eines Schlachtfeldes aus dem 13. Jahrhundert v.u.Z. (siehe dazu  WIKIPEDIA: "Schlachtfeld im Tollensetal") belegt: Skelett-Reste von mindestens 1.000 Männern lassen vermuten, dass hier insgesamt etwa 6.000 bewaffnete Krieger aufeinander getroffen sind, wobei die Spuren der auf den Knochen ausgemachten Verletzungen im Ergebnis forensischer Untersuchungen bewiesen haben, dass in der Schlacht neben Waffen aus Holz und Feuerstein bereits WIKIPEDIA: "Schlachtfeld im Tollensetal") belegt: Skelett-Reste von mindestens 1.000 Männern lassen vermuten, dass hier insgesamt etwa 6.000 bewaffnete Krieger aufeinander getroffen sind, wobei die Spuren der auf den Knochen ausgemachten Verletzungen im Ergebnis forensischer Untersuchungen bewiesen haben, dass in der Schlacht neben Waffen aus Holz und Feuerstein bereits

Tüllen-Pfeilspitzen, Beile und

Tüllen-Pfeilspitzen, Beile und

Schwerter aus Bronze eingesetzt wurden.

Schwerter aus Bronze eingesetzt wurden.

Als wuchtige Hieb- und Schlag-Waffe eigneten sich Streit-Beile und –Äxte besonders zur Bekämpfung schwer

gepanzerter Gegner, was insbesondere darin Begründung findet, dass die aus dem Gewicht (der Masse) des Beil-Blattes durch der Beschleunigung einer Schlag-Bewegung entstehende kinetische Energie auf einen vergleichsweise kleinen Einwirkungs-Bereich weitaus massivere Schäden anrichtet bzw. höhere

gepanzerter Gegner, was insbesondere darin Begründung findet, dass die aus dem Gewicht (der Masse) des Beil-Blattes durch der Beschleunigung einer Schlag-Bewegung entstehende kinetische Energie auf einen vergleichsweise kleinen Einwirkungs-Bereich weitaus massivere Schäden anrichtet bzw. höhere

Durchschlags-Kraft entwickelt, als bspw. die lange Klinge eines Schwertes oder die leichte Spitze einer Lanze. Hingegen fordert die länger währende Führung von Streit-Beil oder –Axt bspw. im Rahmen einer Schlacht auch dem entsprechend geübten Kämpfer ein außerordentliches Maß an körperlicher Kraft ab.

Durchschlags-Kraft entwickelt, als bspw. die lange Klinge eines Schwertes oder die leichte Spitze einer Lanze. Hingegen fordert die länger währende Führung von Streit-Beil oder –Axt bspw. im Rahmen einer Schlacht auch dem entsprechend geübten Kämpfer ein außerordentliches Maß an körperlicher Kraft ab.

Mit dem Aufkommen und der schnellen Verbreitung der

Feuer-Waffen und dem damit einhergehenden "Abrüstung" der schwer gepanzerten klassischen

Feuer-Waffen und dem damit einhergehenden "Abrüstung" der schwer gepanzerten klassischen

Ritter-Heere verloren Kriegs-Beile und -Äxte mehr und mehr an Bedeutung bzw. wandelten sich zunehmend zum Status-Symbol bspw. zum Kennzeichen neuer Waffen-Gattungen, wie bspw. der franz.

Ritter-Heere verloren Kriegs-Beile und -Äxte mehr und mehr an Bedeutung bzw. wandelten sich zunehmend zum Status-Symbol bspw. zum Kennzeichen neuer Waffen-Gattungen, wie bspw. der franz.

Sappeure, die die Axt als typisches Werkzeug führten. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts waren Äxte und Beile im militärischen Gebrauch weitestgehend verschwunden bzw. finden nur noch im

Sappeure, die die Axt als typisches Werkzeug führten. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts waren Äxte und Beile im militärischen Gebrauch weitestgehend verschwunden bzw. finden nur noch im

pionier-technischen Einsatz Verwendung.

pionier-technischen Einsatz Verwendung.

... mehr zum Thema:  Mittelalter Wiki Mittelalter Wiki

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

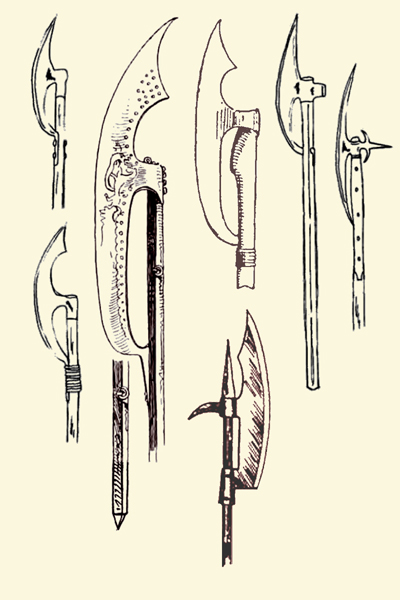

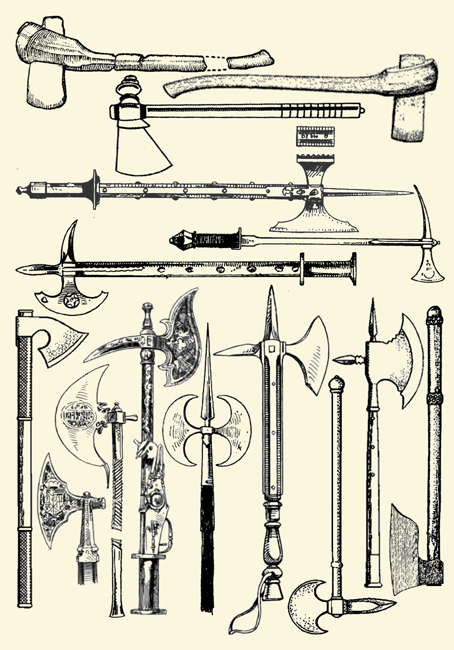

Beile bzw. Streit-Hacken aus fünf Jahrtausenden (Montage);

von oben nach unten:

♦ steinzeitl. Stein-Beil

♦ indian. Stein-Beil; 17.–19. Jhd.

♦ indian. "Tomahawk", 18. Jhd.

♦ dt. Streit-Hacke, 15. Jhd.

♦ ital. Streit-Hacke, 15. Jhd.

♦ dt. Streit-Hacke, 15. Jhd.

♦ osm. "Balta", 16. Jhd.

♦ ung. Trabanten-Beil, 15. Jhd.

♦ osm. Streit-Hacke, 15. Jhd.

♦ sächs. Schieß-Beil, 16. Jhd.

♦ arab. Doppel-Beil, 17. Jhd.

♦ dt. Kürisser-Hacke, 16. Jhd.

♦ pers. Stahl-"Tabar", 17. Jhd.

♦ ind. Zeremonial-Beil, 19. Jhd.

♦ dt. Richt-Beil, 15. Jhd.

(Quelle u.a.:

► "ВикиЧтение"; russ. Online-Bibliothek zur Militär-Geschichte

► "Handbuch der Waffenkunde"; Wendelin Boeheim, 1890) |

BEL |

Bellangé, Joseph Louis Hippolyte

Französischer Illustrator, Historien- und Schlachten-Maler, Designer, Graveur und Lithograf.

* 17. Januar 1800 in Paris † 10. April 1866 in Paris

... mehr zum Thema:  KARTEI der Historien-Malerei KARTEI der Historien-Malerei

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Hippolyte Bellangé

Fotografie; undatiert |

BEL

|

Bellotto, Bernardo

Venezianischer Architektur-, Historien- und Landschafts-Maler

* 20. Mai 1722 in Venedig; † 17. Oktober 1780 in Warschau

... mehr zum Thema:  KARTEI der Historien-Malerei KARTEI der Historien-Malerei

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Bernardo Bellotto

Selbstporträt |

BER Raubritter Hans Schüttensamen wird 1474 gefangen nach Nürnberg gebracht.

Im Hintergrund das Beritt des Nürnberger Magistrats.

Holzschnitt von Konrad Weigand für ► »Die Gartenlaube«, 1887

(Quelle: "Illustrierte Chronik der Zeit", Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1897) |

Beritt

Unter einem Beritt verstand man in den Gebieten der  mittelalterlichen deutschen Kleinstaaten kleine mittelalterlichen deutschen Kleinstaaten kleine  Einheiten von bewaffneten Einheiten von bewaffneten

Reitern (Land-Reitern), die unter Führung eines

Reitern (Land-Reitern), die unter Führung eines

Vogtes, eines

Vogtes, eines  "bestallten" Hauptmanns bzw. im Auftrag eines Hof-, Kammer- oder Land-Gerichts die "bestallten" Hauptmanns bzw. im Auftrag eines Hof-, Kammer- oder Land-Gerichts die

Polizei-Gewalt ausübten.

Polizei-Gewalt ausübten.

Etwa ab dem 15. Jahrhundert war der jeweilige Grundbesitzer für die Sicherheit innerhalb seines Herrschafts-Bereiches zuständig und hatte auf Grundlage der s.g.

"Gemeinen Landfolge" die – oftmals willkürlich angewandte – Hoheit über Gesetz und Gerichtsbarkeit. Damit verbunden war auch das Recht, berufsmäßige bzw. kampf-geschulte

"Gemeinen Landfolge" die – oftmals willkürlich angewandte – Hoheit über Gesetz und Gerichtsbarkeit. Damit verbunden war auch das Recht, berufsmäßige bzw. kampf-geschulte

Krieger anzuwerben oder ausgewählte Untertanen mit Pferden und

Krieger anzuwerben oder ausgewählte Untertanen mit Pferden und

Waffen auszustatten, die dann als berittene

Waffen auszustatten, die dann als berittene

Waffen-Knechte bei der Ergreifung von Delinquenten, der Verfolgung sonst wie suspekter landfriedensbrüchiger Vagabunden oder der Bekämpfung des Räuber-Unwesens mobilisiert wurden (siehe dazu auch

Waffen-Knechte bei der Ergreifung von Delinquenten, der Verfolgung sonst wie suspekter landfriedensbrüchiger Vagabunden oder der Bekämpfung des Räuber-Unwesens mobilisiert wurden (siehe dazu auch

Defensions-Pflicht), aber auch materielle bzw. finanzielle Forderungen einzutreiben hatten.

Defensions-Pflicht), aber auch materielle bzw. finanzielle Forderungen einzutreiben hatten.

Mit der Errichtung

"Stehender Heere" zum Ende des 17. Jahrhunderts und der hier in allen europäischen Staaten erfolgten taktischen Untergliederung der

"Stehender Heere" zum Ende des 17. Jahrhunderts und der hier in allen europäischen Staaten erfolgten taktischen Untergliederung der

Kavallerie-Regimenter in

Kavallerie-Regimenter in  Eskadronen (bzw. Eskadronen (bzw.

Schwadronen) und

Schwadronen) und  Kompanien wurde der Begriff "Beritt" in vielen Armeen der deutschen Klein-Staaten Bezeichnung für eine organisatorische Verwaltungs-Einteilung und beschrieb bspw. in der preussischen Armee eine Gruppe von elf Kavalleristen und einem Gefreiten (bzw. Korporal), die von einem Kompanien wurde der Begriff "Beritt" in vielen Armeen der deutschen Klein-Staaten Bezeichnung für eine organisatorische Verwaltungs-Einteilung und beschrieb bspw. in der preussischen Armee eine Gruppe von elf Kavalleristen und einem Gefreiten (bzw. Korporal), die von einem

Unteroffizier geführt wurden und so der

Unteroffizier geführt wurden und so der

Korporalschaft der

Korporalschaft der

Infanterie entsprach. Drei Beritte bildeten in der Regel einen

Infanterie entsprach. Drei Beritte bildeten in der Regel einen

.

.

Im Ergebnis der bürgerlichen Revolution von 1848/49 wurden mit der Abschaffung der Landfolge auch die inzwischen paramilitärisch organisierten herrschaftlichen

Jagd-Reiter oder Land-Jäger aufgelöst. Zur Sicherung, Aufrechterhaltung und Durchsetzung der öffentlichen Ruhe und Ordnung auf dem Land wurden die nach französischen Vorbild in allen deutschen Staaten errichteten

Jagd-Reiter oder Land-Jäger aufgelöst. Zur Sicherung, Aufrechterhaltung und Durchsetzung der öffentlichen Ruhe und Ordnung auf dem Land wurden die nach französischen Vorbild in allen deutschen Staaten errichteten

Gendarmen kommandiert, die bereits als Militär-Polizei im

Gendarmen kommandiert, die bereits als Militär-Polizei im

Garnisons- und Feld-Dienst praktische Erfahrungen in den Diensten und Pflichten einer hoheitlichen Schutz-Macht gesammelt hatten.

Garnisons- und Feld-Dienst praktische Erfahrungen in den Diensten und Pflichten einer hoheitlichen Schutz-Macht gesammelt hatten.

... zurück zum  Register Register

|

Reiter-Studie

Aquarellierte Zeichnung von Albrecht Dürer, 1495.

(Quelle: ► Wikipedia) |

BES

|

Bestallung

Die "Bestallung" bezeichnet seit dem späten  Mittel-Alter im deutsch-sprachigen Raum eine Form des Vertrags-Rechtes, die das Zustande-Kommen -, die Rechte und Pflichten -, die Dauer, die Honorierung, die Abwicklung und die Beendigung einer Anstellung bzw. die Einsetzung in ein Amts- oder einen Dienst-Verhältnis beinhaltet und bestimmt. Der Begriff "Bestallung" ging sehr wahrscheinlich aus dem mittel-lateinischen Verb "installare" (einsetzen; von lat.: stallus; der Sitz im hohen Chor) hervor, das sich auf die Einsetzung oder Erhebung einer Person in ein (kirchliches) Hoch-Amt bezieht. Mittel-Alter im deutsch-sprachigen Raum eine Form des Vertrags-Rechtes, die das Zustande-Kommen -, die Rechte und Pflichten -, die Dauer, die Honorierung, die Abwicklung und die Beendigung einer Anstellung bzw. die Einsetzung in ein Amts- oder einen Dienst-Verhältnis beinhaltet und bestimmt. Der Begriff "Bestallung" ging sehr wahrscheinlich aus dem mittel-lateinischen Verb "installare" (einsetzen; von lat.: stallus; der Sitz im hohen Chor) hervor, das sich auf die Einsetzung oder Erhebung einer Person in ein (kirchliches) Hoch-Amt bezieht.

In der Regel ist jede amtliche oder dienstliche Bestallung an eine hoheitliche Anordnung gebunden, die den Verantwortungs-Umfang der Bestallung -, erforderliche Qualifikationen sowie Bezüge oder

Besoldung und mögliche Pensionen im Voraus detailliert beschreibt bzw. in Form einer konkreten Tätigkeits-Bezeichnung benennt. Auf dieser – üblicher-weise zwischen Landes-Fürst und seinen Landes-Ständen abgestimmten – Grundlage erfolgt die

Besoldung und mögliche Pensionen im Voraus detailliert beschreibt bzw. in Form einer konkreten Tätigkeits-Bezeichnung benennt. Auf dieser – üblicher-weise zwischen Landes-Fürst und seinen Landes-Ständen abgestimmten – Grundlage erfolgt die

Werbung bzw. die An- oder Abwerbung ("Bestellung") eines geeigneten Kandidaten, der im Fall eines Vertrags-Schlusses als Beamter mittels einer ausgefertigten "Bestallungs-Urkunde" ernannt oder in sein Amt -, bei

Werbung bzw. die An- oder Abwerbung ("Bestellung") eines geeigneten Kandidaten, der im Fall eines Vertrags-Schlusses als Beamter mittels einer ausgefertigten "Bestallungs-Urkunde" ernannt oder in sein Amt -, bei

Offizieren durch ein

Offizieren durch ein

"Bestallungs-Patent" in seinen

"Bestallungs-Patent" in seinen

Dienst eingesetzt wird.

Dienst eingesetzt wird.

Mit Aushändigung des vom Souverän oder des von einem ebenfalls per Bestallung ermächtigten Vertreters unterzeichneten (besiegelten) Bestallungs-Briefes werden dem so "Bestallten" Titel bzw. Rang und die damit verbundenen Befugnisse für die Dauer seiner Anstellung offiziell verliehen.

Als (spät-mhd.) "gut- oder wohl-bestallt" galt somit ein ordnungs-gemäß besetzter, gut eingerichteter Hof-Staat samt Verwaltungs-Behörden als auch eine von "patenten" Offizieren geführte  Streit-Macht samt hier nötiger "Gestellung" (siehe dazu militärische Streit-Macht samt hier nötiger "Gestellung" (siehe dazu militärische  Ausrüstung). Ausrüstung).

... zurück zum  Register Register

|

|

BLA |

Blank-Waffen (früher auch "Blankes  Gewehr") Gewehr")

Ursprünglich wurden alle Arten von  Waffen mit metallener Waffen mit metallener

Klinge – insbesondere sämtliche s.g. "Unter- oder Seiten-Gewehre" (siehe dazu

Klinge – insbesondere sämtliche s.g. "Unter- oder Seiten-Gewehre" (siehe dazu  Gewehr), deren Schärfe in einem schützenden Futteral (siehe Gewehr), deren Schärfe in einem schützenden Futteral (siehe

Scheide) verwahrt bzw. getragen wurden - den

Scheide) verwahrt bzw. getragen wurden - den

Kalt- oder auch Blank-Waffen zugeordnet. So befahl das Kommando "Zieht Blank!" in der Regel das Ziehen eines

Kalt- oder auch Blank-Waffen zugeordnet. So befahl das Kommando "Zieht Blank!" in der Regel das Ziehen eines

Degens oder

Degens oder

Säbels aus der Scheide.

Säbels aus der Scheide.

Heute bilden Blank-Waffen neben den  Schuss-Waffen einen Komplex des Gebietes der sogenannten Schuss-Waffen einen Komplex des Gebietes der sogenannten  Gebrauchs-Waffen. Als Blank-Waffe kommen alle Arten von Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die "blank" in der Hand geführt werden und deren spezifische bzw. direkte oder indirekte Wirkungen durch den ursächlichen Einsatz von Muskel-Kraft zustande kommen. Aufgrund ihrer Verwendung im Kampf "Mann gegen Mann" können Blank-Waffen auch nach Gebrauchs-Waffen. Als Blank-Waffe kommen alle Arten von Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die "blank" in der Hand geführt werden und deren spezifische bzw. direkte oder indirekte Wirkungen durch den ursächlichen Einsatz von Muskel-Kraft zustande kommen. Aufgrund ihrer Verwendung im Kampf "Mann gegen Mann" können Blank-Waffen auch nach

Reich-Weiten klassifiziert werden. Zu unterscheiden sind hier die Bereiche der

Reich-Weiten klassifiziert werden. Zu unterscheiden sind hier die Bereiche der  Kontakt-Waffen, der Kontakt-Waffen, der  Abstands-Waffen und der Abstands-Waffen und der  Distanz-Waffen. Distanz-Waffen.

Als Gebrauchs-Waffen gehören Blank-Waffen zu den  Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen. Blanke Waffen definieren sich über die Weise der Handhabung bzw. über den eigentlichen Zweck oder die Möglichkeiten der manuellen Verwendung (bspw. kann eine Waffe, die ursprünglich zum Stechen bestimmt ist, auch zum Schneiden geeignet sein). Somit sind die Übergänge fließend. Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen. Blanke Waffen definieren sich über die Weise der Handhabung bzw. über den eigentlichen Zweck oder die Möglichkeiten der manuellen Verwendung (bspw. kann eine Waffe, die ursprünglich zum Stechen bestimmt ist, auch zum Schneiden geeignet sein). Somit sind die Übergänge fließend.

Zu unterscheiden sind demnach folgende Ordnungen:

Gehörten Blank-Waffen noch im 20. Jahrhundert als

Ordonnanz-Waffen zur regulären Standart-Bewaffnung sämtlicher

Ordonnanz-Waffen zur regulären Standart-Bewaffnung sämtlicher  Armeen dieser Welt, kommen im 21. Jahrhundert nur noch wenige Arten als Armeen dieser Welt, kommen im 21. Jahrhundert nur noch wenige Arten als

Dienst-Waffen zum Einsatz. Bsph. genannt sein hier die

Dienst-Waffen zum Einsatz. Bsph. genannt sein hier die

Schlag-Stöcke der Polizei, diverse Arten von

Schlag-Stöcke der Polizei, diverse Arten von

Kampf-Messern, die zur

Kampf-Messern, die zur  Ausrüstung von Ausrüstung von

Kommando- oder Spezial-Einheiten gehören, oder die Gruppe der

Kommando- oder Spezial-Einheiten gehören, oder die Gruppe der

Interims-Waffen, die vornehmlich zu repräsentativen Anlässen getragen werden.

Interims-Waffen, die vornehmlich zu repräsentativen Anlässen getragen werden.

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

BRI |

Brigade

(engl.: Brigade; franz.: Brigade; russ.: Бригада)

Allgemein versteht man unter einer Brigade die kleinste Formation eines militärischen  Verbands, der hierarchisch zwischen dem Verbands, der hierarchisch zwischen dem  Regiment und der Regiment und der  Division eingeordnet wird. Der Begriff Brigade (ital.: brigare, kämpfen bzw. streiten; portug.: Briga, Kampf) verbreitete sich zur Mitte des 16. Jahrhunderts, als erste Division eingeordnet wird. Der Begriff Brigade (ital.: brigare, kämpfen bzw. streiten; portug.: Briga, Kampf) verbreitete sich zur Mitte des 16. Jahrhunderts, als erste  Einheiten der spanischen Einheiten der spanischen

Infanterie in der

Infanterie in der  Aufstellung zu einer Aufstellung zu einer  Schlacht-Ordnung dazu übergingen, anstelle der schwer beweglichen Schlacht-Ordnung dazu übergingen, anstelle der schwer beweglichen  mittelalterlichen mittelalterlichen

Gewalt- oder Geviert-Haufen s.g.

Gewalt- oder Geviert-Haufen s.g.

Ordonnanzen zu formieren, die nicht nur leichter zu manövrieren waren, sondern in denen konventionelle

Ordonnanzen zu formieren, die nicht nur leichter zu manövrieren waren, sondern in denen konventionelle

Spieß-Waffen mit den neu aufkommenden

Spieß-Waffen mit den neu aufkommenden

Feuer-Waffen wesentlich vorteilhafter kombiniert werden konnten. Zielsetzung war es, dass sich

Feuer-Waffen wesentlich vorteilhafter kombiniert werden konnten. Zielsetzung war es, dass sich

Pikeniere und

Pikeniere und

Musketiere gegenseitig decken – und somit im

Musketiere gegenseitig decken – und somit im  Angriff als auch in der Angriff als auch in der

Verteidigung effizient zum Einsatz gebracht werden konnten. Der Kommandeur einer derartigen Formation wurde "Brigandarius" bezeichnet, woraus sich der Titel

Verteidigung effizient zum Einsatz gebracht werden konnten. Der Kommandeur einer derartigen Formation wurde "Brigandarius" bezeichnet, woraus sich der Titel

Brigadier als Kommandeur des Verbandes ableitete; aus den

Brigadier als Kommandeur des Verbandes ableitete; aus den

Söldnern, die infolge von kriegerischen Auseinandersetzungen marodierend durch das Land zogen, entwickelte sich der Begriff

Söldnern, die infolge von kriegerischen Auseinandersetzungen marodierend durch das Land zogen, entwickelte sich der Begriff

"Briganten".

"Briganten".

Wurde die Brigade ähnlich wie das zeitnah entstandene  Bataillon im ersten Drittel des Dreißigjährigen Krieges (siehe dazu Bataillon im ersten Drittel des Dreißigjährigen Krieges (siehe dazu  WIKIPEDIA) noch als schwache Version der Schlacht-Haufen gesehen, bewies die WIKIPEDIA) noch als schwache Version der Schlacht-Haufen gesehen, bewies die

schwedische Armee unter König Gustav II. Adolf (1594 – 1632; siehe dazu

schwedische Armee unter König Gustav II. Adolf (1594 – 1632; siehe dazu  WIKIPEDIA), dass die Brigaden nicht nur verwaltungs-technisch sondern auch WIKIPEDIA), dass die Brigaden nicht nur verwaltungs-technisch sondern auch

operativ-taktisch leichter zu führen waren: In der Regel wurden vier Bataillone temporär zu einer Brigade zusammengefasst, die dann im Verband zu zwei bis drei

operativ-taktisch leichter zu führen waren: In der Regel wurden vier Bataillone temporär zu einer Brigade zusammengefasst, die dann im Verband zu zwei bis drei

Treffen gegen die noch immer in starren und tief gestaffelten Schlacht-Haufen operierenden

Treffen gegen die noch immer in starren und tief gestaffelten Schlacht-Haufen operierenden

Heere der Katholischen Liga (siehe dazu

Heere der Katholischen Liga (siehe dazu  WIKIPEDIA) aufmarschierten. Mit immer stärkerer Feuer-Kraft ausgestattet, erwiesen sich die schwedischen Brigaden auch zahlen-mäßig deutlich stärkeren Gegner als weit überlegen. WIKIPEDIA) aufmarschierten. Mit immer stärkerer Feuer-Kraft ausgestattet, erwiesen sich die schwedischen Brigaden auch zahlen-mäßig deutlich stärkeren Gegner als weit überlegen.

Während der s.g.  Kabinetts-Kriege des 18. Jahrhunderts wurde die bis dahin als Teil-Verband einer Kabinetts-Kriege des 18. Jahrhunderts wurde die bis dahin als Teil-Verband einer  Armee administrativ geführte Brigade perfektioniert: Durch die Zusammenstellung von regulären Regimentern und Bataillonen unterschiedlichster Armee administrativ geführte Brigade perfektioniert: Durch die Zusammenstellung von regulären Regimentern und Bataillonen unterschiedlichster  Truppen- und/oder Truppen- und/oder

Waffen-Gattungen - besonders aber in der Form irregulärer

Waffen-Gattungen - besonders aber in der Form irregulärer

Frei-Corps - wurde die Brigade in beinahe allen europäischen Ländern zunehmend auch als

Frei-Corps - wurde die Brigade in beinahe allen europäischen Ländern zunehmend auch als

taktischer Verband eingesetzt, der je nach Stärke und

taktischer Verband eingesetzt, der je nach Stärke und  Ausrüstung, Ausrüstung,

Struktur und

Struktur und

Gliederung gerade in Übersee in der Lage war, operative Aufgaben selbstständig zu übernehmen.

Gliederung gerade in Übersee in der Lage war, operative Aufgaben selbstständig zu übernehmen.

In der

französischen Armee unter

französischen Armee unter

Marschall Henri de Turenne (1611 - 1675; siehe dazu

Marschall Henri de Turenne (1611 - 1675; siehe dazu  WIKIPEDIA) wurden erstmals im Jahr 1659 während des Krieges gegen Spanien mehrere Regimenter zu Brigaden vereinigt. Mit dem Ober-Befehl in der WIKIPEDIA) wurden erstmals im Jahr 1659 während des Krieges gegen Spanien mehrere Regimenter zu Brigaden vereinigt. Mit dem Ober-Befehl in der

Dienst-Stellung "Chef de brigade" wurde der jeweils älteste (Senior-) Regiments-Kommandeur betraut, gleich welchen militärischen

Dienst-Stellung "Chef de brigade" wurde der jeweils älteste (Senior-) Regiments-Kommandeur betraut, gleich welchen militärischen

Rang dieser inne hatte. Im Jahr 1668 wurde der Titel "Brigadier des armées du Roi" (Kommandeur der königlichen Armeen) eingeführt, der zwar samt den Brigade-Strukturen mit dem Sieg der Französischen Revolution (siehe dazu

Rang dieser inne hatte. Im Jahr 1668 wurde der Titel "Brigadier des armées du Roi" (Kommandeur der königlichen Armeen) eingeführt, der zwar samt den Brigade-Strukturen mit dem Sieg der Französischen Revolution (siehe dazu  WIKIPEDIA) im Jahr 1788 erst einmal abgeschafft wurde, jedoch noch in der Übergangsphase vom französischen Revolutionsheer zur WIKIPEDIA) im Jahr 1788 erst einmal abgeschafft wurde, jedoch noch in der Übergangsphase vom französischen Revolutionsheer zur

"Grande Armée" wiederbelebt wurde: Mit den Dekreten vom 21. Februar 1793 (Formierung der Halb-Brigaden; siehe dazu

"Grande Armée" wiederbelebt wurde: Mit den Dekreten vom 21. Februar 1793 (Formierung der Halb-Brigaden; siehe dazu

"Demi-brigades") und vom 23. August 1793 (Mobilisierung der "Eine-Million-Mann-Armee", siehe dazu

"Demi-brigades") und vom 23. August 1793 (Mobilisierung der "Eine-Million-Mann-Armee", siehe dazu

"Levée en masse") wurden die regulären, kampferfahrenden

"Levée en masse") wurden die regulären, kampferfahrenden

Linien-Regimenter, die zu großen Teilen schon unter der Monarchie und in Amerika gedient hatten, faktisch aufgelöst. Von nun an traten je ein Bataillon eines regulären Regiments und ein Bataillon der

Linien-Regimenter, die zu großen Teilen schon unter der Monarchie und in Amerika gedient hatten, faktisch aufgelöst. Von nun an traten je ein Bataillon eines regulären Regiments und ein Bataillon der

National-Garde mit einem der (oft nur aus mangelhaft bewaffneten und unzureichend ausgebildeten Bürgern) neu errichteten

National-Garde mit einem der (oft nur aus mangelhaft bewaffneten und unzureichend ausgebildeten Bürgern) neu errichteten

Rekruten-Bataillone zu einer Halb-Brigade zusammen. Zwei dieser Halb-Brigaden bildeten die Brigade, die einem vom Revolutionsrat berufenen "Généraux de Brigade" (allgemeiner bzw. genereller Anführer) unterstellt wurde. Die Mannschaften, die pro Bataillon eine

Rekruten-Bataillone zu einer Halb-Brigade zusammen. Zwei dieser Halb-Brigaden bildeten die Brigade, die einem vom Revolutionsrat berufenen "Généraux de Brigade" (allgemeiner bzw. genereller Anführer) unterstellt wurde. Die Mannschaften, die pro Bataillon eine

Grenadier- und acht

Grenadier- und acht

Füsilier-Kompanien (ab 1805 eine Grenadier-, eine

Füsilier-Kompanien (ab 1805 eine Grenadier-, eine

Voltigeur- und vier Füsilier-Kompanien) stellten, waren zweifellos von Mut und Tapferkeit erfüllt und opferten sich im wahrsten Sinne für die Verteidigung der Revolution, was die außerordentlich hohen Verlust-Zahlen belegen, doch konnte die hohe Moral weder die offensichtlichen Mängel in der

Voltigeur- und vier Füsilier-Kompanien) stellten, waren zweifellos von Mut und Tapferkeit erfüllt und opferten sich im wahrsten Sinne für die Verteidigung der Revolution, was die außerordentlich hohen Verlust-Zahlen belegen, doch konnte die hohe Moral weder die offensichtlichen Mängel in der

Ausbildung noch in der

Ausbildung noch in der

Bewaffnung ersetzen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Napoleon Bonaparte (1769 - 1821; siehe dazu

Bewaffnung ersetzen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Napoleon Bonaparte (1769 - 1821; siehe dazu  WIKIPEDIA), der die bestehenden Abstufungen in Bewaffnung und Ausrüstung, WIKIPEDIA), der die bestehenden Abstufungen in Bewaffnung und Ausrüstung,

Besoldung und

Besoldung und

Uniformierung zwischen Regulären,

Uniformierung zwischen Regulären,

Freiwilligen und Wehrpflichtigen wiederholt kritisiert hatte, per Dekret vom 24. September 1803 die Auflösung der Halb-Brigaden und die Wiedererrichtung der Regimenter durchsetzte. Ab 1804 wurden zwei Regimenter der Infanterie oder der

Freiwilligen und Wehrpflichtigen wiederholt kritisiert hatte, per Dekret vom 24. September 1803 die Auflösung der Halb-Brigaden und die Wiedererrichtung der Regimenter durchsetzte. Ab 1804 wurden zwei Regimenter der Infanterie oder der

Kavallerie zu einer Brigade vereinigt, der je nach Truppen-Gattung eine

Kavallerie zu einer Brigade vereinigt, der je nach Truppen-Gattung eine

Batterie der

Batterie der

Artillerie zu Fuß oder zu Pferd zur Unterstützung beigegeben wurde. Kommandeur wurde der "Général de brigade" (siehe dazu

Artillerie zu Fuß oder zu Pferd zur Unterstützung beigegeben wurde. Kommandeur wurde der "Général de brigade" (siehe dazu

Brigade-General). Zusammen mit einer zweiten Brigade gleicher Struktur wurde im Feld eine Infanterie- oder Kavallerie-Division gebildet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die Brigade wichtigster operativer Teil-Verband der "Grande Armée". Neben einer Brigade als Teil-Verband der Armee gliederte sich auch die

Brigade-General). Zusammen mit einer zweiten Brigade gleicher Struktur wurde im Feld eine Infanterie- oder Kavallerie-Division gebildet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die Brigade wichtigster operativer Teil-Verband der "Grande Armée". Neben einer Brigade als Teil-Verband der Armee gliederte sich auch die  Kompanie der französischen Kavallerie (insbesondere der Kompanie der französischen Kavallerie (insbesondere der

Gendarmerie) in zwanzig kleinste Teil-Einheiten, die ebenfalls als Brigaden bezeichnet -, jeweils von einem Brigadier (hier jedoch im Rang eines

Gendarmerie) in zwanzig kleinste Teil-Einheiten, die ebenfalls als Brigaden bezeichnet -, jeweils von einem Brigadier (hier jedoch im Rang eines

Gefreiten) geführt wurden und so mit einem

Gefreiten) geführt wurden und so mit einem  Trupp vergleichbar wären. Trupp vergleichbar wären.

In der

preussischen Armee wurden die wenigen - infolge der Katastrophe von 1806 verbliebenen - Linien-Regimenter mit

preussischen Armee wurden die wenigen - infolge der Katastrophe von 1806 verbliebenen - Linien-Regimenter mit

A.K.O. vom 16. November 1808 in sechs s.g.

A.K.O. vom 16. November 1808 in sechs s.g.

"Provinzial-Brigaden" zusammengefasst, die in ihrer Gliederung mehr einer gemischten Division entsprachen: Jede Provinzial-Brigade umfasste anfänglich zwei Infanterie- und drei Kavallerie-Regimenter, ein Grenadier-Bataillon und eine Artillerie-Batterie und verfügte somit in etwa über rund siebentausend Mann. Ursächliche Begründung findet diese Strukturierung vor allem in den Verträgen des

"Provinzial-Brigaden" zusammengefasst, die in ihrer Gliederung mehr einer gemischten Division entsprachen: Jede Provinzial-Brigade umfasste anfänglich zwei Infanterie- und drei Kavallerie-Regimenter, ein Grenadier-Bataillon und eine Artillerie-Batterie und verfügte somit in etwa über rund siebentausend Mann. Ursächliche Begründung findet diese Strukturierung vor allem in den Verträgen des

"Tilsiter Friedens" (siehe dazu auch

"Tilsiter Friedens" (siehe dazu auch  WIKIPEDIA), in dessen Bestimmungen die Stärke der - bald neuen - preussischen Armee auf zweiundvierzig-tausend Mann festgesetzt und die Aufstellung oder Ausbildung von WIKIPEDIA), in dessen Bestimmungen die Stärke der - bald neuen - preussischen Armee auf zweiundvierzig-tausend Mann festgesetzt und die Aufstellung oder Ausbildung von

Milizen,

Milizen,

Reserven, Frei-Corps oder sonstiger paramilitärischer Einheiten verboten worden war. Erst in Vorbereitung der

Reserven, Frei-Corps oder sonstiger paramilitärischer Einheiten verboten worden war. Erst in Vorbereitung der

Befreiungskriege wurde es möglich, die Zahl der gemischten Brigaden bis zum Beginn des Frühjahres-Feldzuges von 1813 zu verdoppeln; die Armee auf die auch für Napoleon überraschende Stärke von über dreihundert-tausend

Befreiungskriege wurde es möglich, die Zahl der gemischten Brigaden bis zum Beginn des Frühjahres-Feldzuges von 1813 zu verdoppeln; die Armee auf die auch für Napoleon überraschende Stärke von über dreihundert-tausend

Soldaten zu bringen: Neu-Errichtungen infolge des

Soldaten zu bringen: Neu-Errichtungen infolge des

"Krümper-Systems", die Einberufung heimlich formierter Reserve- und

"Krümper-Systems", die Einberufung heimlich formierter Reserve- und

Landwehr-Einheiten -, vor allem aber die Mobilisierung der stetig gewachsenen national-patriotischen Freiheits-, Einheits- und Freiwilligen-Bewegungen machten es möglich, in der relativ kurzen Zeit von rund drei Monaten schlagkräftige Infanterie- und Kavallerie-Divisionen formieren zu können, die wiederum als Teil-Verbände in die

Landwehr-Einheiten -, vor allem aber die Mobilisierung der stetig gewachsenen national-patriotischen Freiheits-, Einheits- und Freiwilligen-Bewegungen machten es möglich, in der relativ kurzen Zeit von rund drei Monaten schlagkräftige Infanterie- und Kavallerie-Divisionen formieren zu können, die wiederum als Teil-Verbände in die

alliierten Armeen eingegliedert wurden. Im Ideal-Fall wurden diese Einheiten zu gleichen Teilen von Einheiten der Linie, der zwischenzeitlich ausgebildeten Reserve und der kriegserfahrenen Landwehr gestellt. Auf dem Papier bildeten nun jeweils vier dieser Brigaden ein

alliierten Armeen eingegliedert wurden. Im Ideal-Fall wurden diese Einheiten zu gleichen Teilen von Einheiten der Linie, der zwischenzeitlich ausgebildeten Reserve und der kriegserfahrenen Landwehr gestellt. Auf dem Papier bildeten nun jeweils vier dieser Brigaden ein  Armee-Korps. Neben diesen drei Korps bestanden noch eine Reihe von Reserve-Formationen, wie bspw. eine Artillerie-Reserve von acht Batterien, ein mehrheitlich aus Landwehr-Brigaden gebildetes viertes Armee-Reserve-Korps und drei Reserve-Kavallerie-Brigaden, von denen eine der Armee-Korps. Neben diesen drei Korps bestanden noch eine Reihe von Reserve-Formationen, wie bspw. eine Artillerie-Reserve von acht Batterien, ein mehrheitlich aus Landwehr-Brigaden gebildetes viertes Armee-Reserve-Korps und drei Reserve-Kavallerie-Brigaden, von denen eine der

Garde (siehe dazu preussisches

Garde (siehe dazu preussisches

Garde- und Grenadier-Korps) zugeteilt war. Da die so verteilten Kavallerie-Regimenter jedoch nur schwerlich zur Bildung größerer Angriffs-Verbände bzw. zur Ausführung massiver

Garde- und Grenadier-Korps) zugeteilt war. Da die so verteilten Kavallerie-Regimenter jedoch nur schwerlich zur Bildung größerer Angriffs-Verbände bzw. zur Ausführung massiver  Kavallerie-Attacken zusammengezogen werden konnten, wurden die gemischten Brigaden ab Mitte 1813 im Feld in s.g. Kavallerie-Attacken zusammengezogen werden konnten, wurden die gemischten Brigaden ab Mitte 1813 im Feld in s.g.

"Truppen-Brigaden" zu je zwei Regimentern Infanterie bzw. Kavallerie nach französischem Vorbild umgewandelt. Auch die Reste der Artillerie waren mit A.K.O. vom 24. November 1809 neu organisiert worden: Jede der drei Artillerie-Brigaden gliederte sich in zwölf Batterien zu Fuß und drei zu Pferd, sowie zwei bis drei

"Truppen-Brigaden" zu je zwei Regimentern Infanterie bzw. Kavallerie nach französischem Vorbild umgewandelt. Auch die Reste der Artillerie waren mit A.K.O. vom 24. November 1809 neu organisiert worden: Jede der drei Artillerie-Brigaden gliederte sich in zwölf Batterien zu Fuß und drei zu Pferd, sowie zwei bis drei

Park- und "Laboratorien"-Kolonnen. Im Jahr 1816 bestanden bereits acht Provinzial- und eine Garde-Artillerie-Brigade. Im Rahmen der Heeres-Reform vom 5. bzw. 16. November 1816 wurden die bestehenden Regimenter dann dauerhaft in Truppen-Brigaden eingeordnet, aus denen mit A.K.O. vom 5. November 1818 die zwei Garde- und sechzehn reguläre Linien-Divisionen hervorgingen, aus denen formations-geschichtlich erst die s.g.

Park- und "Laboratorien"-Kolonnen. Im Jahr 1816 bestanden bereits acht Provinzial- und eine Garde-Artillerie-Brigade. Im Rahmen der Heeres-Reform vom 5. bzw. 16. November 1816 wurden die bestehenden Regimenter dann dauerhaft in Truppen-Brigaden eingeordnet, aus denen mit A.K.O. vom 5. November 1818 die zwei Garde- und sechzehn reguläre Linien-Divisionen hervorgingen, aus denen formations-geschichtlich erst die s.g.

Inspektionen und schließlich die Feld-Armeen der preussischen Armee gebildet wurden, die beinahe auf den Tag genau einhundert Jahre Bestand haben sollten.

Inspektionen und schließlich die Feld-Armeen der preussischen Armee gebildet wurden, die beinahe auf den Tag genau einhundert Jahre Bestand haben sollten.

Nach der Definition des preussischen Militär-Theoretikers und -Reformers

Carl von Clausewitz (1780 - 1831; siehe dazu auch

Carl von Clausewitz (1780 - 1831; siehe dazu auch  WIKIPEDIA) ist die Brigade mit einer Stärke zwischen zwei- bis fünftausend Mann die größte militärische Formation, die unmittelbar von einem Mann "... nämlich durch den Bereich seiner Stimme... " befehligt und somit direkt kommandiert werden kann (Quelle im Original: WIKIPEDIA) ist die Brigade mit einer Stärke zwischen zwei- bis fünftausend Mann die größte militärische Formation, die unmittelbar von einem Mann "... nämlich durch den Bereich seiner Stimme... " befehligt und somit direkt kommandiert werden kann (Quelle im Original:  www.clausewitz.com). In wie weit diese These jedoch in der Praxis – vor allem unter den Bedingungen eines Gefechts – bestätigt werden konnte, ist nicht überliefert. www.clausewitz.com). In wie weit diese These jedoch in der Praxis – vor allem unter den Bedingungen eines Gefechts – bestätigt werden konnte, ist nicht überliefert.

In der

britischen Armee wurde die Brigade nach französischem Vorbild im Rahmen der "Glorreichen Revolution" von 1688 (siehe dazu

britischen Armee wurde die Brigade nach französischem Vorbild im Rahmen der "Glorreichen Revolution" von 1688 (siehe dazu  WIKIPEDIA) und den damit einhergehenden Auseinandersetzungen um die Rekatholisierung Englands unter König James II. (1633 – 1701, siehe dazu WIKIPEDIA) und den damit einhergehenden Auseinandersetzungen um die Rekatholisierung Englands unter König James II. (1633 – 1701, siehe dazu  WIKIPEDIA) eingeführt; der "Brigadier" im Jahr 1705 von dessen Tochter, Königin Anne (1665 – 1714, siehe dazu WIKIPEDIA) eingeführt; der "Brigadier" im Jahr 1705 von dessen Tochter, Königin Anne (1665 – 1714, siehe dazu  WIKIPEDIA), als Titel bestätigt. Hier und ab 1755 auch bei den WIKIPEDIA), als Titel bestätigt. Hier und ab 1755 auch bei den

Royal Marines wurde die Brigade jedoch nur für die Dauer eines

Royal Marines wurde die Brigade jedoch nur für die Dauer eines

Feldzuges oder in Vorbereitung einer

Feldzuges oder in Vorbereitung einer

Schlacht formiert. Im Normalfall wurden dazu mindestens drei -, üblicherweise vier Bataillone oder zwei Regimenter der Infanterie bzw. – je nach Stärke - zwei bis vier Regimenter der Kavallerie zu einer Brigade zusammengestellt, die von einem "Brigade-Major" oder "Brigadier-General" (siehe dazu

Schlacht formiert. Im Normalfall wurden dazu mindestens drei -, üblicherweise vier Bataillone oder zwei Regimenter der Infanterie bzw. – je nach Stärke - zwei bis vier Regimenter der Kavallerie zu einer Brigade zusammengestellt, die von einem "Brigade-Major" oder "Brigadier-General" (siehe dazu

General) in der Dienst-Stellung "Brigadier" kommandiert wurden. Zwei Brigaden bildeten auch hier eine Division, der jeweils je nach Truppen-Gattung zwei Kompanien der Artillerie zu Fuß oder zu Pferd zur Unterstützung beigegeben wurden. Bataillons-starke Einheiten der britischen Artillerie zu acht Kompanien (Batterien) wurden zeitweilig ebenfalls als Brigade bezeichnet – erst 1859 wurde die Bezeichnung bei der

General) in der Dienst-Stellung "Brigadier" kommandiert wurden. Zwei Brigaden bildeten auch hier eine Division, der jeweils je nach Truppen-Gattung zwei Kompanien der Artillerie zu Fuß oder zu Pferd zur Unterstützung beigegeben wurden. Bataillons-starke Einheiten der britischen Artillerie zu acht Kompanien (Batterien) wurden zeitweilig ebenfalls als Brigade bezeichnet – erst 1859 wurde die Bezeichnung bei der

"Royal Horse Artillery" offiziell, wobei die fünf bestehenden Brigaden nur noch zwei Kompanien umfassten. Ebenfalls nach französischem Vorbild war in der königlichen Garde-Kavallerie (siehe dazu

"Royal Horse Artillery" offiziell, wobei die fünf bestehenden Brigaden nur noch zwei Kompanien umfassten. Ebenfalls nach französischem Vorbild war in der königlichen Garde-Kavallerie (siehe dazu

"Household Cavalry") der Dienst-Grad eines "Brigadiers" eingeführt worden, der hier bis 1788 als

"Household Cavalry") der Dienst-Grad eines "Brigadiers" eingeführt worden, der hier bis 1788 als  Zug-Führer diente und als Zug-Führer diente und als

Junior-Offizier dem

Junior-Offizier dem

Leutnant gleich stand. Im Jahr 1920 wurde der Dienst-Grad "Brigadier-General" durch den

Leutnant gleich stand. Im Jahr 1920 wurde der Dienst-Grad "Brigadier-General" durch den

"Commander" ersetzt. Brigaden bestehen in der britischen Armee nach wie vor.

"Commander" ersetzt. Brigaden bestehen in der britischen Armee nach wie vor.

In der

russischen Armee wurde die Brigade-Struktur erstmals unter Zar Peter I. (1672 - 1725, genannt "der Große"; siehe dazu

russischen Armee wurde die Brigade-Struktur erstmals unter Zar Peter I. (1672 - 1725, genannt "der Große"; siehe dazu  WIKIPEDIA) im Rahmen der Auflösung der s.g. WIKIPEDIA) im Rahmen der Auflösung der s.g.

"Strelitzen" und der Militär-Reformen in den Jahren 1698/99 eingeführt und stand hier für den befristeten Zusammenschluss der Garde-Infanterie-Regimenter zu einem taktischen Verband unter dem Kommando eines Brigade-Majors (hier ein offizieller Rang, der als General-Kommandant verstanden -, etatmäßig von Beginn an zwischen dem

"Strelitzen" und der Militär-Reformen in den Jahren 1698/99 eingeführt und stand hier für den befristeten Zusammenschluss der Garde-Infanterie-Regimenter zu einem taktischen Verband unter dem Kommando eines Brigade-Majors (hier ein offizieller Rang, der als General-Kommandant verstanden -, etatmäßig von Beginn an zwischen dem

Oberst und dem General-Major eingeordnet und 1798 durch den Brigadier ersetzt wurde). Praktisch formiert wurden Brigaden erstmals im Jahr 1704 für den Einsatz im

Oberst und dem General-Major eingeordnet und 1798 durch den Brigadier ersetzt wurde). Praktisch formiert wurden Brigaden erstmals im Jahr 1704 für den Einsatz im

Nordischen Krieg. Von Zar Paul I. (1754 - 1801; siehe dazu

Nordischen Krieg. Von Zar Paul I. (1754 - 1801; siehe dazu  WIKIPEDIA) wieder abgeschafft, entwickelte sich die Brigade unter Zar Alexander I. (1777 - 1825; siehe dazu WIKIPEDIA) wieder abgeschafft, entwickelte sich die Brigade unter Zar Alexander I. (1777 - 1825; siehe dazu  WIKIPEDIA) ab dem Jahr 1806 zum wichtigsten operativen Teil-Verband einer Division: Schon im Jahr 1809 umfasste die russische Armee allein bei der Linien-Infanterie fünfundzwanzig reguläre Divisionen zu mehrheitlich drei Brigaden, die wiederum von zwei Infanterie- oder WIKIPEDIA) ab dem Jahr 1806 zum wichtigsten operativen Teil-Verband einer Division: Schon im Jahr 1809 umfasste die russische Armee allein bei der Linien-Infanterie fünfundzwanzig reguläre Divisionen zu mehrheitlich drei Brigaden, die wiederum von zwei Infanterie- oder

Jäger-Regimentern gebildet wurden. Per Dekret vom 28. Oktober 1810 wurden auch die Garde- und Linien-Kavallerie-Regimenter in Brigaden und Divisionen organisiert. Nach den Reformen der Jahre 1811/12 hatte sich die russische Armee mit siebenundvierzig Infanterie-Divisionen zu mehrheitlich jeweils drei Brigaden und siebenundzwanzig Kavallerie-Brigaden zu überwiegend je vier Regimenter beinahe verdoppelt. Bei der russischen Artillerie verstand man unter einer Brigade eine Einheit von zwei Batterien zu Fuß oder zu Pferd mit sechs bis acht

Jäger-Regimentern gebildet wurden. Per Dekret vom 28. Oktober 1810 wurden auch die Garde- und Linien-Kavallerie-Regimenter in Brigaden und Divisionen organisiert. Nach den Reformen der Jahre 1811/12 hatte sich die russische Armee mit siebenundvierzig Infanterie-Divisionen zu mehrheitlich jeweils drei Brigaden und siebenundzwanzig Kavallerie-Brigaden zu überwiegend je vier Regimenter beinahe verdoppelt. Bei der russischen Artillerie verstand man unter einer Brigade eine Einheit von zwei Batterien zu Fuß oder zu Pferd mit sechs bis acht

Geschützen.

Geschützen.

In den Armeen der Moderne und der Gegenwart erlangen gemischte Brigaden immer größere Bedeutung, wobei hier nicht nur speziell kombinierte und grundsätzlich weitestgehend mechanisierte Kampf-Truppen mit unterschiedlicher Gliederung zusammengestellt werden, sondern aufgrund gegebener gemeinsamer Interessen zunehmend auch multinationale Verbände entstehen. Standardmäßig gliedert sich eine Brigade des 20. Jahrhunderts in mindestens drei -, durchschnittlich vier bis maximal sechs Bataillone der bestimmenden Truppen-Gattung, die von einem

Brigade-Stab geführt werden. Unterstützt werden die Bataillone von selbstständigen Brigade-Kompanien, die in der Regel

Brigade-Stab geführt werden. Unterstützt werden die Bataillone von selbstständigen Brigade-Kompanien, die in der Regel

Stabs-,

Stabs-,

Aufklärungs-,

Aufklärungs-,

Sicherungs-,

Sicherungs-,

Fernmelde-, Instandsetzungs-,

Fernmelde-, Instandsetzungs-,

Pionier-,

Pionier-,

Versorgungs- und Nachschub-,

Versorgungs- und Nachschub-,

Sanitäts-, Luft- und/oder

Sanitäts-, Luft- und/oder

Panzer-Abwehr-Aufgaben haben.

Panzer-Abwehr-Aufgaben haben.

... siehe dazu übersichtlich:  Truppen-Teile Truppen-Teile

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Taktisches Zeichen:

Zeichen einer Brigade, hier der

►

Kavallerie.

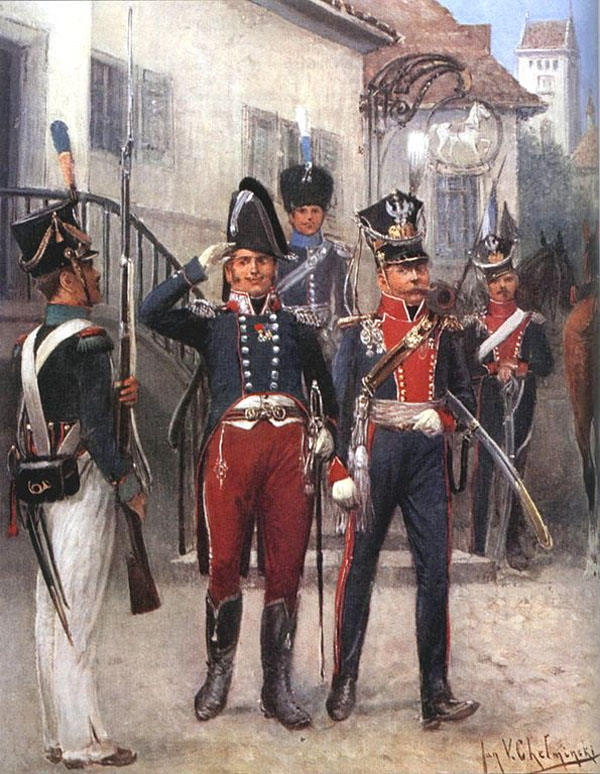

Großbritannien

Brigade-General um 1812

Handcolorierte Gravur von Joseph C. Stadler aus »Costumes of the Army of the British Empire« by Charles Hamilton Smith; Colnaghi & Co. (London, 1812-1815).

(Quelle: ► eigene Sammlung)

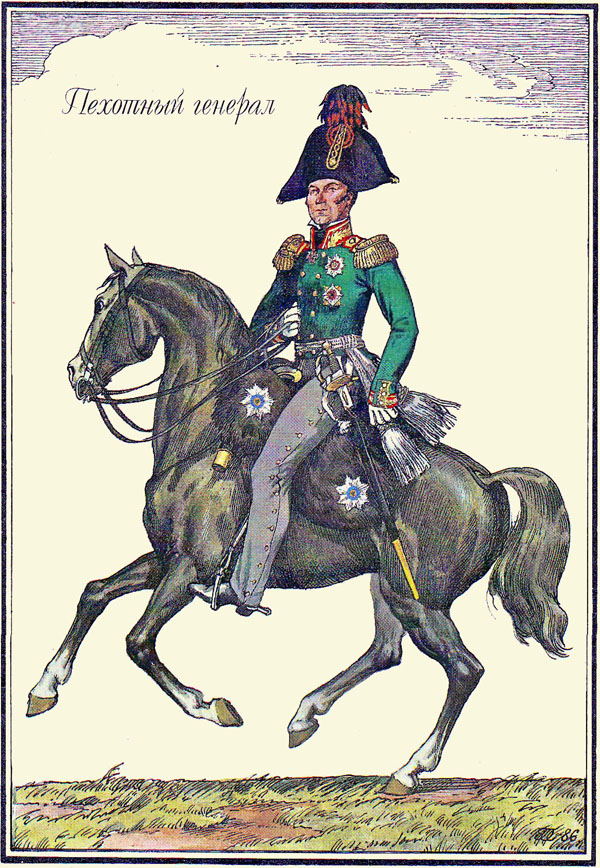

Preussen

Corps-Kommandeur um 1815 bzw. Kommandeur einer "Provinzial-Brigade"

(Quelle: ► "napoleon-online.de")

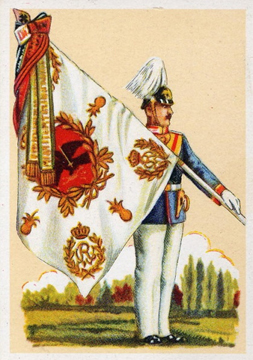

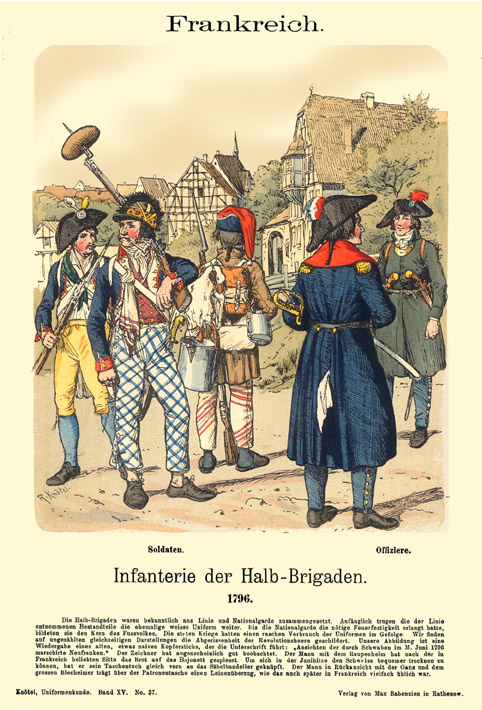

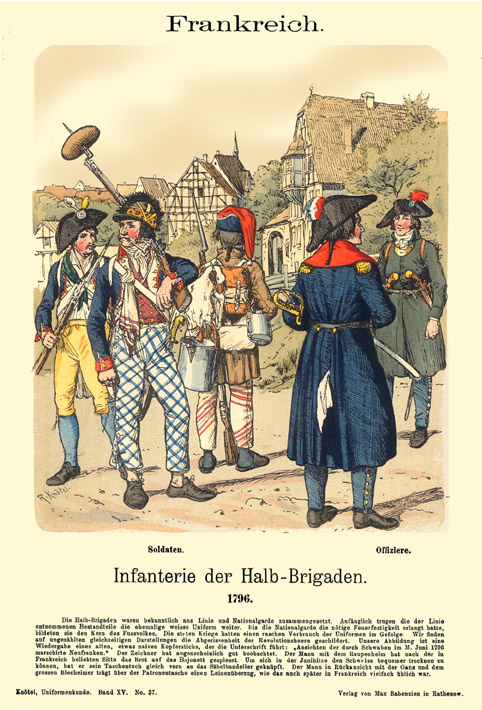

Frankreich um 1796

Infanterie der Halb-Brigaden;

Band XV. Blatt-Nr. 37 aus der

► "Uniformenkunde" von

► Prof. Richard Knötel

(Quelle: eigene Sammlung)

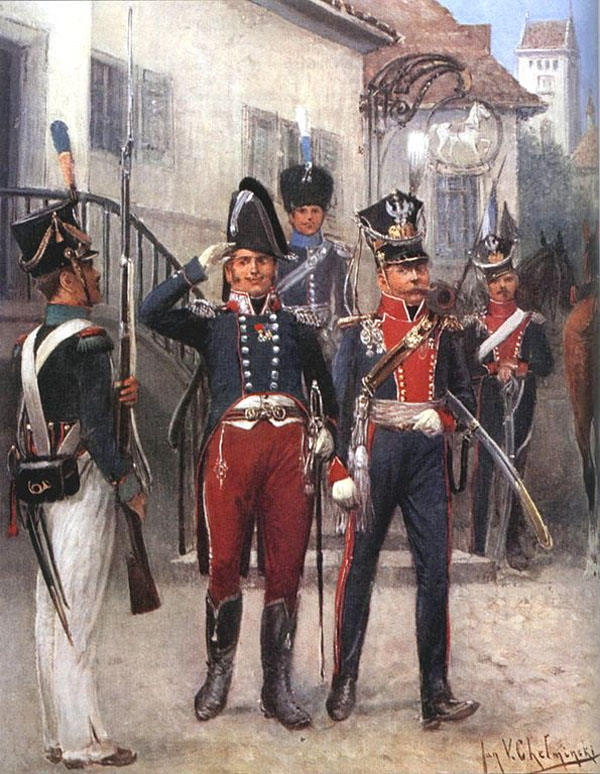

Herzogtum Warschau

Brigade-General um 1812

(Quelle: ► Wikipedia)

|

BRU |

Brücke, Wilhelm

Deutscher Architektur-, Historien- und Landschafts-Maler

* 4. März 1800 in Stralsund; † 1. April 1874 in Berlin

... mehr zum Thema:  KARTEI der Historien-Malerei KARTEI der Historien-Malerei

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Wilhelm Brücke

Fotografie |

BUE |

Büchse

Die klassische Büchse (vom griech.: Pýxos; [Dose aus] Buchsbaum, daraus lat.: Pyxis; die Dose, daraus althochdeutsch Buhsa, mittelhochdeutsch: Bühse, plattdeutsch: Busse; die Büchse), ist eine  Schuss-Waffe aus dem Bereich der Schuss-Waffe aus dem Bereich der  Nahbereichs-Waffen, Klasse der frühen Nahbereichs-Waffen, Klasse der frühen

Feuer-Waffen, Ordnung der

Feuer-Waffen, Ordnung der

Hand-Feuer-Waffen, Kategorie der kolben-schaftigen

Hand-Feuer-Waffen, Kategorie der kolben-schaftigen

Hand-Rohre; Gruppe der einschüssigen, rillen-läufigen

Hand-Rohre; Gruppe der einschüssigen, rillen-läufigen

Vorderlader (siehe dazu auch

Vorderlader (siehe dazu auch  Kategorisierung der Waffen), Rad- oder Stein-Schloss-Zünder, dann Perkussions-Schloss-Zünder (siehe dazu Kategorisierung der Waffen), Rad- oder Stein-Schloss-Zünder, dann Perkussions-Schloss-Zünder (siehe dazu

Schloss-Systeme), zu deren Wirkung ein

Schloss-Systeme), zu deren Wirkung ein

Projektil und eine abgemessene Menge

Projektil und eine abgemessene Menge

Schwarzpulver als

Schwarzpulver als

Treibladung Bedingung ist.

Treibladung Bedingung ist.

Der Begriff "Büchse" war im  früh-mittelalterlichen deutschen Sprach-Raum anfänglich populäre Sammel-Bezeichnung für sämtliche Arten von Schuss-Waffen (siehe dazu bspw. früh-mittelalterlichen deutschen Sprach-Raum anfänglich populäre Sammel-Bezeichnung für sämtliche Arten von Schuss-Waffen (siehe dazu bspw.  Armbrust) und wurde im späten Mittelalter Ober-Begriff für die meisten Feuer-Waffen, dann zunehmend Bezeichnung für die aufkommenden Hand-Feuer-Waffen (bspw. "Donner-Büchsen"; siehe auch Armbrust) und wurde im späten Mittelalter Ober-Begriff für die meisten Feuer-Waffen, dann zunehmend Bezeichnung für die aufkommenden Hand-Feuer-Waffen (bspw. "Donner-Büchsen"; siehe auch  Arkebuse). Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Begriff Bezeichnung für die spezielle Art von Hand-Feuer-Waffen, deren Läufe innenseitig polygonal oder mit Zügen und Feldern durchzogen bzw. "geriffelt" waren (daher engl. Arkebuse). Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Begriff Bezeichnung für die spezielle Art von Hand-Feuer-Waffen, deren Läufe innenseitig polygonal oder mit Zügen und Feldern durchzogen bzw. "geriffelt" waren (daher engl.

"Rifle"). Diese anfänglich geradlinig, bald spiral-förmig eingezogene Längs-Rillen – damals mehr ein zufälliger Effekt infolge der manuellen Verschmiedung und Verdrehung von Flach-Stahl-Bändern; heute Standard der meisten Feuer-Waffen mit Ausnahme der

"Rifle"). Diese anfänglich geradlinig, bald spiral-förmig eingezogene Längs-Rillen – damals mehr ein zufälliger Effekt infolge der manuellen Verschmiedung und Verdrehung von Flach-Stahl-Bändern; heute Standard der meisten Feuer-Waffen mit Ausnahme der

Flinte - gaben dem Projektil nach dem Abschuss einen Drall, der wiederum stabilisierende Auswirkungen auf die Flugbahn des Geschosses hatte (siehe dazu

Flinte - gaben dem Projektil nach dem Abschuss einen Drall, der wiederum stabilisierende Auswirkungen auf die Flugbahn des Geschosses hatte (siehe dazu

Ballistik) und somit den gezielten Schuss möglich machte. Erfunden wurde die Büchse mit gezogenem Lauf nach gegenwärtiger Quellen-Lage wohl im Jahr 1498 in Leipzig.

Ballistik) und somit den gezielten Schuss möglich machte. Erfunden wurde die Büchse mit gezogenem Lauf nach gegenwärtiger Quellen-Lage wohl im Jahr 1498 in Leipzig.

Zu den klassischen Büchsen gehören u.a. folgende Typen:

Büchsen fanden und finden hauptsächlich als  Gewehre für die Gewehre für die

Jagd Verwendung. Die in den Händen geübter

Jagd Verwendung. Die in den Händen geübter

Schützen deutlich höhere Treff-Sicherheit und im Vergleich zur

Schützen deutlich höhere Treff-Sicherheit und im Vergleich zur  Muskete wesentlich größere Muskete wesentlich größere

Reich-Weite und

Reich-Weite und

Durchschlags-Kraft machten die Waffe auch für den militärischen Gebrauch interessant, wie das Aufkommen der

Durchschlags-Kraft machten die Waffe auch für den militärischen Gebrauch interessant, wie das Aufkommen der

Jäger-Einheiten (Büchsen-Schützen) zur Mitte des 17. Jahrhunderts belegt. Moderne Büchsen werden der Gruppe der - in der Regel - mehrschüssigen, rillen-läufigen

Jäger-Einheiten (Büchsen-Schützen) zur Mitte des 17. Jahrhunderts belegt. Moderne Büchsen werden der Gruppe der - in der Regel - mehrschüssigen, rillen-läufigen

Hinterlader bzw.

Hinterlader bzw.

Repetier-Büchsen mit Zylinder-, Gelenk-, Riegel- oder Block-Verschluss (siehe dazu

Repetier-Büchsen mit Zylinder-, Gelenk-, Riegel- oder Block-Verschluss (siehe dazu

Verschluss-Systeme) zugeordnet, zu deren Wirkung eine

Verschluss-Systeme) zugeordnet, zu deren Wirkung eine

Patrone mit Projektil und Treibladung Bedingung ist.

Patrone mit Projektil und Treibladung Bedingung ist.

Interessant ist die vorbeschriebene etymologische Entwicklung der Bezeichnung "Büchse" hinsichtlich der begrifflichen Verwendung in anderen Sprachen: Werden im deutschen Raum kurz-läufige Hand-Feuer-Waffen, die mit gezogenen Läufen für die Jagd oder für Präzisions-Schüsse geeignet sind, als Büchse betitelt, hingegen lang-läufige Hand-Feuer-Waffen mit gezogenen Läufen allgemein unter der Bezeichnung Gewehr zusammengefasst, kennt der anglo-amerikanische Sprach-Raum diese Unterscheidung nicht. Hier werden sämtliche Gewehre mit gezogenem Lauf ab einer Länge von 16 inches (41 cm) als "Rifle" bezeichnet; sonstige lang-läufigen Gewehre ab 18 inches (46 cm) Lauf-Länge unter dem Begriff "Long Guns" eingeordnet und anschließend unterteilt (bspw. "Shot-Guns"; engl.: Schrot-Gewehre oder "Muskets"; engl.: Musketen, wobei das als "Rifled Musket" bezeichnete

"Minié"-Gewehr von 1849 und spätere Modelle von

"Minié"-Gewehr von 1849 und spätere Modelle von

Enfield 1853 oder

Enfield 1853 oder

Springfield 1861 eine Ausnahme bilden). Im Französischen werden – abgesehen von der Muskete (Mousquet) des 16. Jahrhunderts – sämtliche lang-läufigen Gewehre – gleich ob mit oder ohne gezogenen Lauf – grundsätzlich als "Fusil" bezeichnet und anschließend zugeordnet (bspw. "Fusil à silex"; franz.: Steinschloss-Gewehr, "Fusil de chasse"; franz.: Jagd-Gewehr oder "Fusil d'assaut"; franz.: Schnellfeuer-Gewehr).

Springfield 1861 eine Ausnahme bilden). Im Französischen werden – abgesehen von der Muskete (Mousquet) des 16. Jahrhunderts – sämtliche lang-läufigen Gewehre – gleich ob mit oder ohne gezogenen Lauf – grundsätzlich als "Fusil" bezeichnet und anschließend zugeordnet (bspw. "Fusil à silex"; franz.: Steinschloss-Gewehr, "Fusil de chasse"; franz.: Jagd-Gewehr oder "Fusil d'assaut"; franz.: Schnellfeuer-Gewehr).

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Büchsen aus zwei Jahrhunderten (Montage);

von oben nach unten:

♦ schlesische Radschloss-Büchse (Tschinke), Teschen um 1650

♦ amerik. Long-Rifle um 1730

♦ hess. Jäger-Büchse M/1776

♦ preuss. Husaren-Büchse M/1787

♦ preuss. Jäger-Büchse M/1796 ("alte Corps-Büchse")

♦ russ. Jäger-Büchse M/1798

♦ engl. Baker-Rifle P/1800

♦ engl. Baker-Cavalry-Rifle P/1803

♦ preuss. Jäger-Büchse M/1809/11 ("neue Corps-Büchse")

♦ preuss. Jäger-Büchse M/1835

♦ engl. Brunswick-Rifle P/1836

♦ preuss. Zündnadel-Büchse M/1854

(Quellen u.a.: ► WIKIPEDIA,

► Hermann Historica, München)

|

BUR |

Burger, Ludwig

Deutscher Maler, Zeichner und Illustrator; Uniformenkundler.

* 19. September 1825 in Krakau; † 22. Oktober 1884 in Berlin