Lexikon - Lexikon -

äbel bis äbel bis

ubaltern ubaltern

|

SAE Fahne eines kurfürstlich-sächsischen, königlich-polnischen Infanterie-Regiments nach 1697

(Quelle: ► Online-Sammlung des ► Schwedischen Armee-Museums, Stockholm) |

Sächsische Armee (Intro)

Die sächsische Armee war die

Land-Streitkraft des Territorial- bzw. deutschen Klein-Staates Sachsen (siehe dazu

Land-Streitkraft des Territorial- bzw. deutschen Klein-Staates Sachsen (siehe dazu  WIKIPEDIA) in seinen jeweiligen Grenzen. Die WIKIPEDIA) in seinen jeweiligen Grenzen. Die  Armee bestand als kurfürstlich-sächsische bzw. königlich-sächsische Armee bestand als kurfürstlich-sächsische bzw. königlich-sächsische  Streitmacht in wechselnder Streitmacht in wechselnder

Organisation,

Organisation,

Struktur und

Struktur und

Gliederung offiziell von 1612 bis 1918.

Gliederung offiziell von 1612 bis 1918.

... siehe dazu weiterführend  Die sächsische Armee (Einleitung) Die sächsische Armee (Einleitung)

... mehr zum Thema  Sachsen - Armee, Verbände und Einheiten Sachsen - Armee, Verbände und Einheiten

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Fahne III. Bataillon Königlich Sächsisches 1. (Leib) Grenadier-Regiment Nr. 100 um 1900

(Quelle: eigene Sammlung der Postkarten-Serie "Fahnen und Standarten"; Schild-Verlag München, 1980) |

SAE Wappen des Kurfürsten von Sachsen als König von Polen-Litauen (Montage) |

Sächsische Könige und Kurfürsten

Mit der Erhebung der "Askanier" (heute mehr oder weniger bekannt unter dem Titel "Haus Anhalt"; siehe dazu  WIKIPEDIA) in den Stand der Reichs- bzw. Kurfürsten durch König Karl IV. von Luxemburg (1316 - 1378; ab 1355 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen; siehe dazu WIKIPEDIA) in den Stand der Reichs- bzw. Kurfürsten durch König Karl IV. von Luxemburg (1316 - 1378; ab 1355 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen; siehe dazu  WIKIPEDIA), der baldigen Vereinnahmung oder Gewinnung, Übertragung oder Vererbung umliegender bzw. benachbarter Ländereien, begann im Jahre 1356 der Aufstieg des Herzogtums von Sachsen-Wittenberg zum Kurfürstentum von Sachsen. Der eigentliche Aufschwung Sachsens begann jedoch mit dem Beginn der Herrschaft der Wettiner (siehe dazu WIKIPEDIA), der baldigen Vereinnahmung oder Gewinnung, Übertragung oder Vererbung umliegender bzw. benachbarter Ländereien, begann im Jahre 1356 der Aufstieg des Herzogtums von Sachsen-Wittenberg zum Kurfürstentum von Sachsen. Der eigentliche Aufschwung Sachsens begann jedoch mit dem Beginn der Herrschaft der Wettiner (siehe dazu  WIKIPEDIA), die u.a. - temporär - die Mark Meißen, den Leipziger Kreis und die Grafschaft Thüringen in die Besitzung einbrachten. WIKIPEDIA), die u.a. - temporär - die Mark Meißen, den Leipziger Kreis und die Grafschaft Thüringen in die Besitzung einbrachten.

Militär-historisch interessant wird die Zeit ab der Regentschaft des Kurfürsten

Johann Georg III. (1647 - 1691; genannt der "Sächsische Mars"), mit dem der Aufbau des sächsischen

Johann Georg III. (1647 - 1691; genannt der "Sächsische Mars"), mit dem der Aufbau des sächsischen

"Stehenden Heeres" begann.

"Stehenden Heeres" begann.

Prunkvollste Epoche ist zweifellos die Zeit des Kurfürsten

Friedrich August I. (1670 - 1733, besser bekannt als "August der Starke", ab 1697 als August II. König von Polen und Großherzog von Litauen).

Friedrich August I. (1670 - 1733, besser bekannt als "August der Starke", ab 1697 als August II. König von Polen und Großherzog von Litauen).

Kennzeichneten Aufstieg und Fall schon die Herrschaft von

Friedrich August II. (1696 - 1763, seit 1733 Kurfürst von Sachsen und als August III. auch König von Polen und Großherzog von Litauen), so war die Erhebung zum Königreich unter

Friedrich August II. (1696 - 1763, seit 1733 Kurfürst von Sachsen und als August III. auch König von Polen und Großherzog von Litauen), so war die Erhebung zum Königreich unter

Friedrich August III. (1750 - 1827, seit 1763 Kurfürst und ab 1806 als Friedrich August I. König von Sachsen) vielversprechend. Keine zehn Jahre später hatte Sachsen jedoch infolge der Beschlüsse des Wiener Kongresses (siehe dazu

Friedrich August III. (1750 - 1827, seit 1763 Kurfürst und ab 1806 als Friedrich August I. König von Sachsen) vielversprechend. Keine zehn Jahre später hatte Sachsen jedoch infolge der Beschlüsse des Wiener Kongresses (siehe dazu  WIKIPEDIA) knapp die Hälfte seines Territoriums, seiner Bevölkerung und damit seiner WIKIPEDIA) knapp die Hälfte seines Territoriums, seiner Bevölkerung und damit seiner  Armee verloren. Armee verloren.

Mit den legendären Abschiedsworten "Nu, denn machd doch eiern Drägg alleene" nahm

Friedrich August III. (1865 - 1932, ab 1904 König von Sachsen) am 13. November 1918 seinen Abschied, legte Krone und Amt nieder, entband sämtliche Offiziere und Soldaten von ihrem Eid und zog sich nach Schlesien zurück. Mit ihm endete die Ära der Kurfürsten, Herzöge und Könige von Sachsen; das Bundesland wurde Freistaat.

Friedrich August III. (1865 - 1932, ab 1904 König von Sachsen) am 13. November 1918 seinen Abschied, legte Krone und Amt nieder, entband sämtliche Offiziere und Soldaten von ihrem Eid und zog sich nach Schlesien zurück. Mit ihm endete die Ära der Kurfürsten, Herzöge und Könige von Sachsen; das Bundesland wurde Freistaat.

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Wappen des Königs von Sachsen bis 1918

(Quelle: ► WIKIPEDIA)

|

|

Christian II.

(* 23.09.1583 - † 23.06.1611) |

Johann Georg I.

(* 05.03.1585 - † 08.10.1656) |

Johann Georg II.

(* 20.06.1613 - † 22.08.1680) |

Johann Georg III.

(* 20.06.1647 - † 12.09.1691) |

Johann Georg IV.

(* 18.10.1668 - † 27.04.1694) |

Friedrich August I.

(August II. von Polen)

(* 12.05.1670 - † 01.02.1733) |

Friedrich August II.

(August III. von Polen)

(* 17.10.1696 - † 05.10.1763) |

Friedrich Christian I.

(* 05.09.1722 - † 17.12.1763) |

Friedrich August III.

(König Friedrich August I.)

(* 23.12.1750 - † 05.05.1827) |

Anton I.

(* 27.12.1755 - † 06.06.1836) |

Friedrich August II.

(* 18.05.1797 - † 09.08.1854) |

Johann I.

(* 12.12.1801 - † 29.10.1873) |

Albert I.

(* 23.04.1828 - † 19.06.1902) |

Georg I.

(* 08.08.1832 - † 15.10.1904) |

Friedrich August III.

(* 25.05.1865 - † 18.02.1932) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Kurfürst ab 25.09.1591 |

Kurfürst ab 23.06.1611 |

Kurfürst ab 08.10.1656 |

Kurfürst ab 22.08.1680 |

Kurfürst ab 22.09.1691 |

Kurfürst ab 27.04.1694

König von Polen 15.09.1697 |

Kurfürst ab 01.02.1733

König von Polen 17.01.1734 |

Kurfürst ab 05.10.1763 |

Kurfürst ab 17.12.1763

König von Polen 03.05.1791

König von Sachsen 20.12.1806 |

König ab 05.05.1827 |

König ab 06.06.1836 |

König ab 09.08.1854 |

König ab 29.10.1873 |

König ab 19.06.1902 |

König ab 15.10.1904

Abdankung am 13.11.1918 |

|

|

SAG

"Sagittarius" um 50 v.u.Z.

Illustration aus "Caesar's Gallic War" von James Bradstreet Greenough u.a. (Ginn & Company; Boston 1899; online komplett verfügbar bei ► »archive.org«)

"Sagittarius" um 50 u.Z.

Illustration aus "Illustrerad Verldshistoria" von Ernst Wallis, Chicago 1894

Online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«.

|

Sagittarius

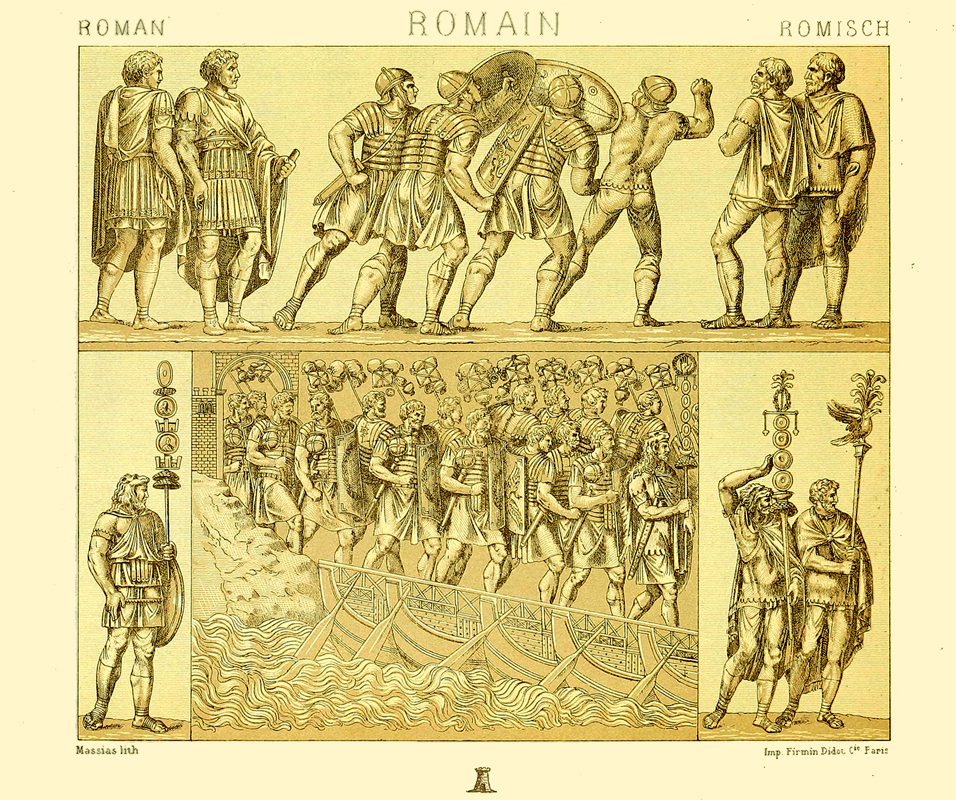

Als "Sagittarii" (von lat.: "Sagitta", der Pfeil; davon "Sagittarius", der Pfeil-Schütze; Plural: "Sagittarii") wurden in der

römischen Legion die

römischen Legion die

Bogen-Schützen bezeichnet.

Bogen-Schützen bezeichnet.

Ähnlich wie in den  antiken antiken

griechischen Heeren wurde die

griechischen Heeren wurde die

Waffen-Gattung der Bogen-Schützen anfänglich auch von den

Waffen-Gattung der Bogen-Schützen anfänglich auch von den

Römern unterschätzt. Diese Einstellung änderte sich nach den ersten Bekanntschaften mit den kretischen Bogen-Schützen, die sich in den

Römern unterschätzt. Diese Einstellung änderte sich nach den ersten Bekanntschaften mit den kretischen Bogen-Schützen, die sich in den  Heeren diverser Mittelmeer-Staaten als Heeren diverser Mittelmeer-Staaten als

Söldner verdingten, aber auch nach den Erfahrungen mit den skythischen Bogen-Schützen, die ihre Pfeile treffsicher vom Rücken ihrer Pferde verschossen.

Söldner verdingten, aber auch nach den Erfahrungen mit den skythischen Bogen-Schützen, die ihre Pfeile treffsicher vom Rücken ihrer Pferde verschossen.

Zusammen mit den  "Velites" (leichtbewaffneter Speer-Werfer) und den "Velites" (leichtbewaffneter Speer-Werfer) und den

"Fundatores" (Schleuderer) wurden die Bogen-Schützen in der Zeit der römischen Republik den

"Fundatores" (Schleuderer) wurden die Bogen-Schützen in der Zeit der römischen Republik den

"Rorarius" (Plänkler) zugeordnet. Dort hatten sie u.a. die Aufgabe, einen

"Rorarius" (Plänkler) zugeordnet. Dort hatten sie u.a. die Aufgabe, einen  Angreifer aus der Distanz bzw. aus der Angreifer aus der Distanz bzw. aus der

Deckung einer

Deckung einer

Befestigung abzuwehren oder den Aufmarsch des gegnerischen Heeres im

Befestigung abzuwehren oder den Aufmarsch des gegnerischen Heeres im

Plänkler-Gefecht empfindlich zu stören, die Mannschaften der

Plänkler-Gefecht empfindlich zu stören, die Mannschaften der

Ballisten zu decken oder die eigene

Ballisten zu decken oder die eigene

Marsch-Formation abzusichern.

Marsch-Formation abzusichern.

Die

Anwerbung von nicht-römischen Hilfs-Truppen, die sich durch individuelle bzw. regional-typische Kampf-Techniken auszeichneten, war bereits zur Zeit der römischen Republik üblich. Mit der Errichtung eines

Anwerbung von nicht-römischen Hilfs-Truppen, die sich durch individuelle bzw. regional-typische Kampf-Techniken auszeichneten, war bereits zur Zeit der römischen Republik üblich. Mit der Errichtung eines

Stehenden Heeres unter

Stehenden Heeres unter

Kaiser Augustus zu Beginn des 1. Jahrhunderts u.Z. wurden diese Kontingente dann in festen

Kaiser Augustus zu Beginn des 1. Jahrhunderts u.Z. wurden diese Kontingente dann in festen  Einheiten zusammengefasst, in Anlehnung an die Einheiten zusammengefasst, in Anlehnung an die

Gliederung der regulären

Gliederung der regulären

Kohorten weitestgehend einheitlich organisiert und als

Kohorten weitestgehend einheitlich organisiert und als  "Auxilia""Auxilia" der schweren "Auxilia""Auxilia" der schweren

Infanterie einer Legion beigegeben. Bogen-Schützen zu Pferd, die in der Regel in einer

Infanterie einer Legion beigegeben. Bogen-Schützen zu Pferd, die in der Regel in einer  "Ala" dienten, wurden als "Ala" dienten, wurden als

"Eques Sagittarii" oder auch "Arquites" bezeichnet und bspw. für

"Eques Sagittarii" oder auch "Arquites" bezeichnet und bspw. für

Patrouillen entlang der Grenzen (siehe dazu

Patrouillen entlang der Grenzen (siehe dazu

"Limes") oder innerhalb einer römischen

"Limes") oder innerhalb einer römischen

Provinz eingesetzt aber auch mit der

Provinz eingesetzt aber auch mit der

Aufklärung und der Verfolgung feindlicher Truppen beauftragt.

Aufklärung und der Verfolgung feindlicher Truppen beauftragt.

Die  Haupt-Waffe der "Sagittarii" waren Haupt-Waffe der "Sagittarii" waren

Bogen ("Arcus" in "Patalus"- oder Sinus- bzw. Artemis-Form) samt einer unbestimmten Menge

Bogen ("Arcus" in "Patalus"- oder Sinus- bzw. Artemis-Form) samt einer unbestimmten Menge

Pfeile ("Sagittae"; wobei hier bevorzugt Pfeile mit Widerhaken vom Typ "Sagitta hamata" Verwendung fanden). Dazu ein Köcher für den Bogen ("Corytus") und ein weiterer für die Pfeile ("Pharetra"), der entweder über dem Rücken, an der linken Seite oder über der rechten Schulter getragen wurde. Zur persönlichen

Pfeile ("Sagittae"; wobei hier bevorzugt Pfeile mit Widerhaken vom Typ "Sagitta hamata" Verwendung fanden). Dazu ein Köcher für den Bogen ("Corytus") und ein weiterer für die Pfeile ("Pharetra"), der entweder über dem Rücken, an der linken Seite oder über der rechten Schulter getragen wurde. Zur persönlichen

Verteidigung das

Verteidigung das

Kurz-Schwert ("Gladius hispanicum") und der kleine

Kurz-Schwert ("Gladius hispanicum") und der kleine

Rund- oder Faust-Schild ("Clipeus").An dem Arm, der den Bogen führte, wurde ein sog. Bogner-Spannarmband ("Manica") angelegt, was jedoch das Tragen eines

Rund- oder Faust-Schild ("Clipeus").An dem Arm, der den Bogen führte, wurde ein sog. Bogner-Spannarmband ("Manica") angelegt, was jedoch das Tragen eines

Schildes erschwerte. Zur weiteren

Schildes erschwerte. Zur weiteren  Schutz-Ausrüstung zählten der Helm ("Cassis") und der Leder-, Schuppen- oder Ketten-Panzer ("Lorica"; siehe dazu Schutz-Ausrüstung zählten der Helm ("Cassis") und der Leder-, Schuppen- oder Ketten-Panzer ("Lorica"; siehe dazu

Rüstung).

Rüstung).

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Bogen-Typen (Montage);

von oben nach unten:

♦ skythischer Komposit-Bogen

♦ griechischer "Sinuosus" bzw. "Artemis"-Bogen

♦ griechisch-römischer "Arcus" oder "Cornus" in "Patalus"-Form

♦ Bogen-Köcher "Corytus"

(Illustration aus "Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwickelungen von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart: eine Encyklopädie der Waffenkunde"; August Demmin, Verlag P. Friesenhahn, Leipzig 1893)

|

SAL |

Salpinx

Der Salpinx (griech.: Trompete) ist ein Blechblas-Instrument, das in den  Heeren der Heeren der

griechischen

griechischen  Antike zur akustischen Antike zur akustischen

Signal-Gebung verwendet wurde. Mit einer Länge von 80 bis 120 cm ist der Salpinx der römischen

Signal-Gebung verwendet wurde. Mit einer Länge von 80 bis 120 cm ist der Salpinx der römischen

Tuba sehr ähnlich.

Tuba sehr ähnlich.

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Griechische Salpinx

(Illustration aus: "Meyers-Konversationslexikon"; 7. Auflage, 1929) |

SCH

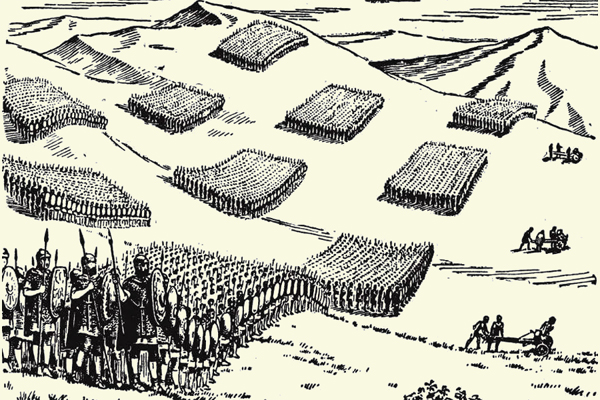

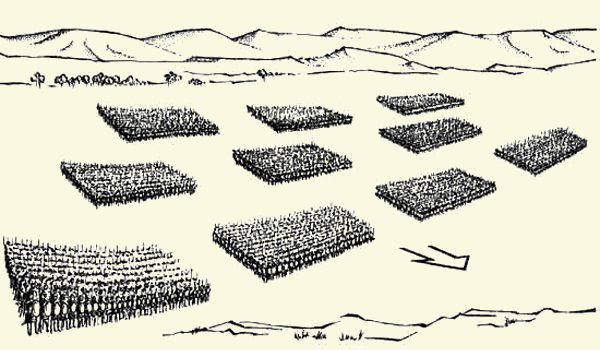

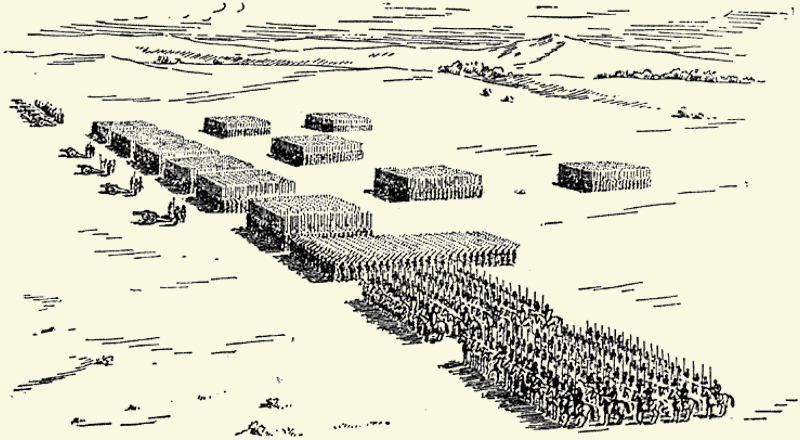

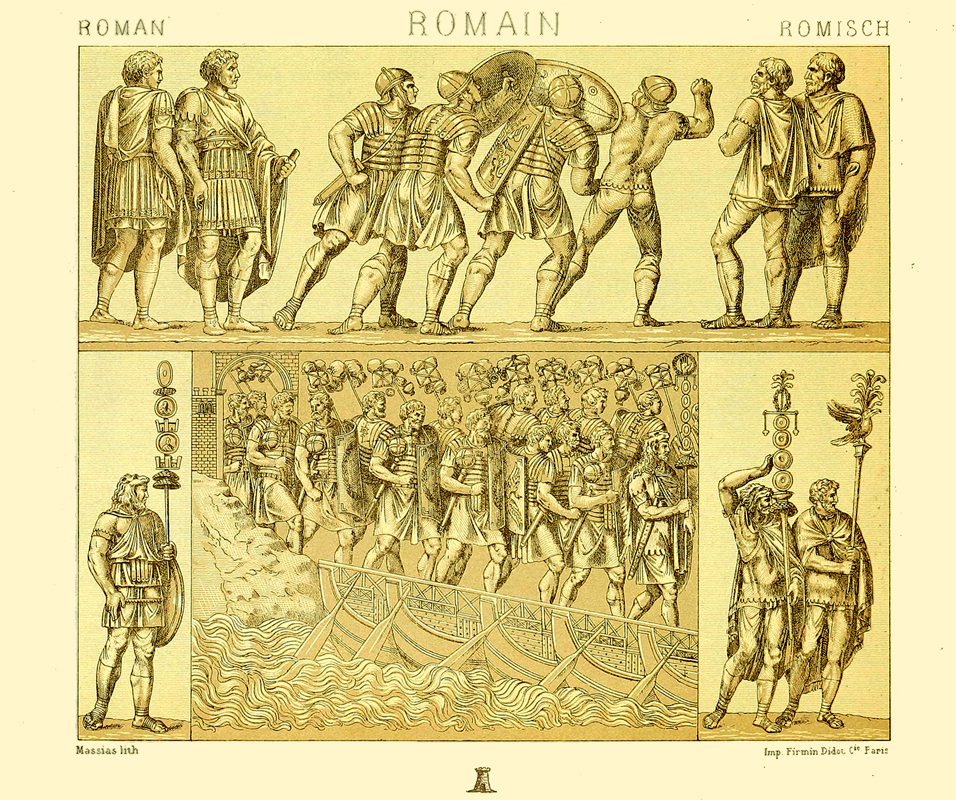

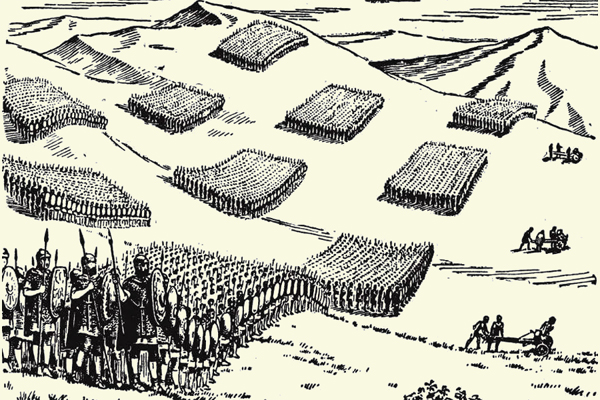

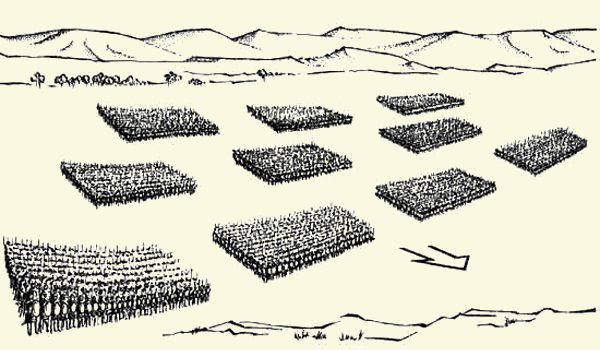

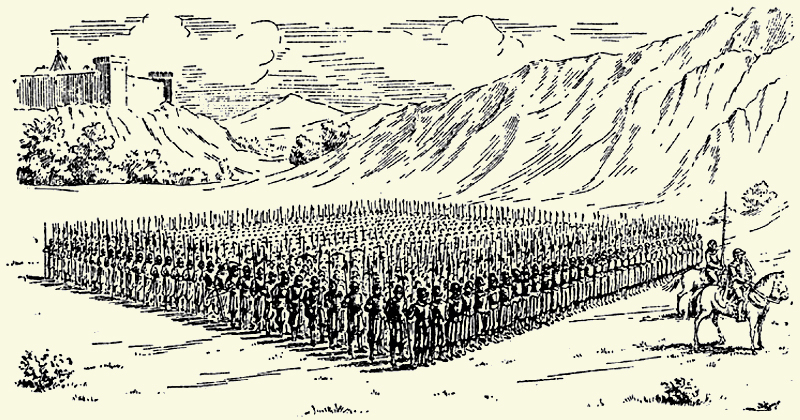

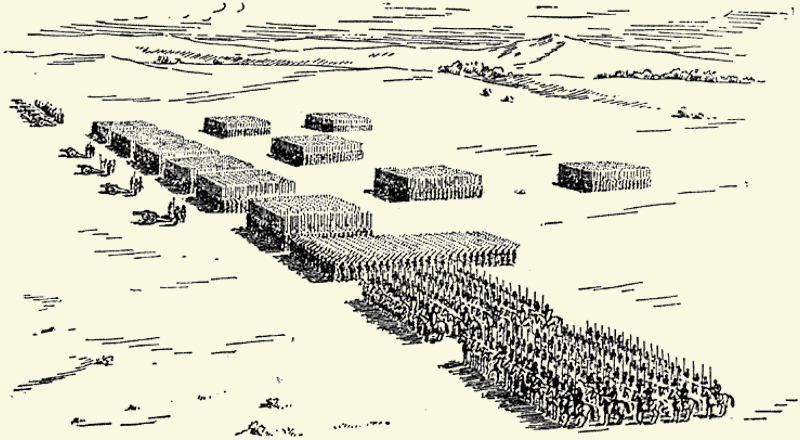

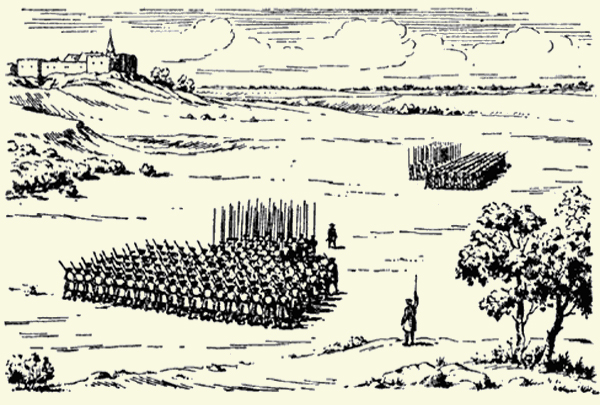

Ägyptisches Streitwagen-Korps (Pa-Djetu).

Attische Phalanx.

Makedonische Phalanx.

Römische Manipular-Phalanx.

Römische Kohorten-Taktik.

Römisches Kohorten-Treffen.

Eidgenössischer Gewalt-Haufen (Schweizer Geviert; 14. Jahrhundert).

Brigade-Schlacht-Ordnung um 1500 (nach Niccolò Machiavelli).

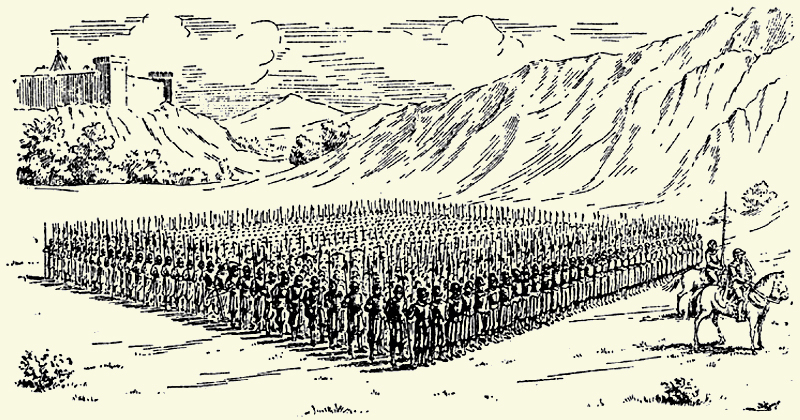

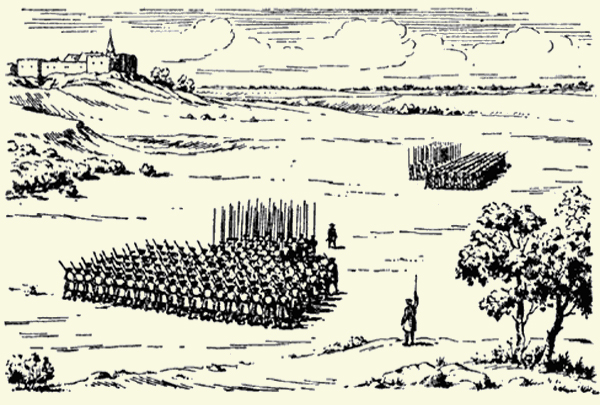

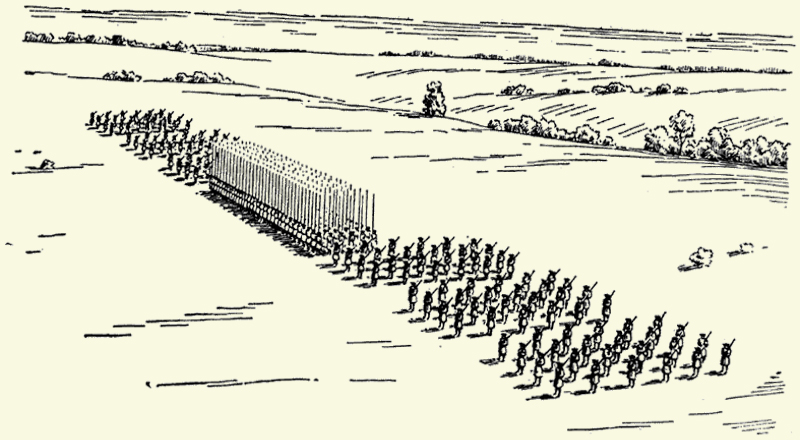

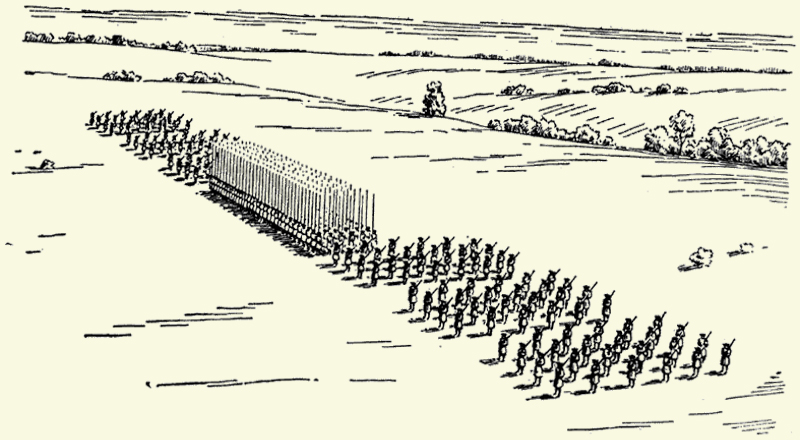

Aufmarsch einer Kompanie der schwedischen Armee zur Ordonnanz-Aufstellung (Schwedische Ordonnanz; Mitte 17. Jahrhundert).

Schwedisches "Vier-Fähnlein" (Bataillon in Schwedischer Ordonnanz-Aufstellung).

Schwedische Ordonnanz-Aufstellung eines Bataillons in der Schlacht bei Breitenfeld (23. Oktober 1642).

Französische Musketiere in Pelote-Aufstellung (Ende 17. Jahrhundert).

(Russische Lehrbuch-Illustrationen).

|

Schlacht-Ordnung

(lat.: Acies, die Linie; engl.: Order of battle, Schlacht-Ordnung oder Battle formation, Schlacht-Formation; frz. Ordre de bataille, Schlacht-Aufstellung)

Die taktische  Aufstellung einer Aufstellung einer  Armee zu einer Armee zu einer

Schlacht ist im Ideal-Fall die praktische Umsetzung eines in der Theorie erstellten

Schlacht ist im Ideal-Fall die praktische Umsetzung eines in der Theorie erstellten

Schlacht-Plans (auch Schlacht-Strategie; siehe dazu

Schlacht-Plans (auch Schlacht-Strategie; siehe dazu

Strategie und Taktik). In der Realität wird die Planung einer Schlacht-Ordnung hingegen nach wie vor durch diverse Umstände und Zufälle beeinflusst und ist somit von der Erfahrung und Vorbildung - in den meisten Fällen vom Improvisations-Talent - des

Strategie und Taktik). In der Realität wird die Planung einer Schlacht-Ordnung hingegen nach wie vor durch diverse Umstände und Zufälle beeinflusst und ist somit von der Erfahrung und Vorbildung - in den meisten Fällen vom Improvisations-Talent - des

Feld-Herrn abhängig.

Feld-Herrn abhängig.

Schon die Strategen der  Antike dokumentierten ihre Erfahrungen zur Vorbereitung und Führung einer Schlacht und schufen so die theoretischen und didaktischen Voraussetzungen für eine sich entwickelnde akademische Antike dokumentierten ihre Erfahrungen zur Vorbereitung und Führung einer Schlacht und schufen so die theoretischen und didaktischen Voraussetzungen für eine sich entwickelnde akademische

Kriegs-Schule.

Kriegs-Schule.

Bei der Aufstellung zu einer Schlacht-Ordnung waren und sind neben den Stärken der eigenen und gegnerischen Truppen samt jeweiligen

Reserven, den aktuellen Positionen bzw. Bewegungen einzelner

Reserven, den aktuellen Positionen bzw. Bewegungen einzelner  Einheiten und Einheiten und  Verbände vor allem das Terrain bzw. die Topografie (die landschaftliche Gestaltung des ausgemachten Schlacht-Feldes), die hier gegebenen Boden-Verhältnisse samt den natürlichen Hindernissen, den Deckungs- und Rückzugs-Möglichkeiten, sowie das Vorhandensein von Pfaden, Wegen oder gar befestigten Straßen beachtenswert. Auch müssen Bewegungen der im Kampf-Gebiet operierenden Verbände vor allem das Terrain bzw. die Topografie (die landschaftliche Gestaltung des ausgemachten Schlacht-Feldes), die hier gegebenen Boden-Verhältnisse samt den natürlichen Hindernissen, den Deckungs- und Rückzugs-Möglichkeiten, sowie das Vorhandensein von Pfaden, Wegen oder gar befestigten Straßen beachtenswert. Auch müssen Bewegungen der im Kampf-Gebiet operierenden  Armee- oder para-militärischer

Frei-Korps des Gegners aufmerksam beobachtet werden. Armee- oder para-militärischer

Frei-Korps des Gegners aufmerksam beobachtet werden.

Schon in der Antike begann die Planung der optimalen

Gliederung der eigenen Truppen im Raum bereits mit dem Aufmarsch der gegebenen

Gliederung der eigenen Truppen im Raum bereits mit dem Aufmarsch der gegebenen  Truppen- und Truppen- und

Waffen-Gattungen: Zogen bspw. große Verbände der

Waffen-Gattungen: Zogen bspw. große Verbände der

Kavallerie vor der

Kavallerie vor der

Infanterie auf, konnte davon ausgegangen werden, dass ein geordneter Aufmarsch der Fuß-Truppen aufgrund des aufgewühlten Bodens behindert wenn nicht gar unmöglich wurde. Bezog die Infanterie hingegen ohne Bedeckung durch eigene Kavallerie-Verbände die vorgesehenen Positionen, wurde diese Gelegenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Gegner für eine überraschende

Infanterie auf, konnte davon ausgegangen werden, dass ein geordneter Aufmarsch der Fuß-Truppen aufgrund des aufgewühlten Bodens behindert wenn nicht gar unmöglich wurde. Bezog die Infanterie hingegen ohne Bedeckung durch eigene Kavallerie-Verbände die vorgesehenen Positionen, wurde diese Gelegenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Gegner für eine überraschende

Attacke seiner Kavallerie genutzt. Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatten die Strategen konventioneller Armeen abzuwägen, in welchem Verhältnis leichte und schwere Truppen (leichte Aufklärungs- oder Schützen-Panzer etc. bzw. schwere Kampf-Panzer, Artillerie etc.) in das Kriegs-Gebiet vorstoßen; welche Aufgaben den eigenen Luft-Streitkräften in der Vorbereitung -, mit Beginn und im weiteren Verlauf einer Offensive zukommen; welche Schutz- und Abwehr-Maßnahmen im Fall gegnerischer Boden-Boden- oder Luft-Boden-Angriffe zu treffen sind und wie der erforderliche Nach-Schub organisiert und gesichert voran gebracht werden kann. Der zunehmende Einsatz von fern-gesteuerten Kampf-Drohnen und die rasante Entwicklung und Verwendung autonom operierender Kriegs-Roboter lassen jedoch darauf schließen, dass sich der Auf- und Ausbau von Verteidigungs-Linien in den Konflikten der Zukunft als ebenso sinnlos erweisen wird, wie das Heran-Führen von Panzer-Armeen, die etwa bis zur Jahrtausend-Wende zum Durchbrechen und Aufrollen tief gestaffelter Fronten-Systeme nötig waren. Hingegen wird die einfache Devise, "getrennt marschieren - vereint schlagen", die noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts grundsätzliche Voraussetzung für das Beziehen von Bereitstellungs-Räumen -, dem daran anschließenden Aufbau einer Schlacht-Ordnung und letztendlich dem Ausgang einer Schlacht war, im zunehmenden Maß auch für die "Robotic Combat Systems" des 21. Jahrhunderts Geltung haben wird.

Attacke seiner Kavallerie genutzt. Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatten die Strategen konventioneller Armeen abzuwägen, in welchem Verhältnis leichte und schwere Truppen (leichte Aufklärungs- oder Schützen-Panzer etc. bzw. schwere Kampf-Panzer, Artillerie etc.) in das Kriegs-Gebiet vorstoßen; welche Aufgaben den eigenen Luft-Streitkräften in der Vorbereitung -, mit Beginn und im weiteren Verlauf einer Offensive zukommen; welche Schutz- und Abwehr-Maßnahmen im Fall gegnerischer Boden-Boden- oder Luft-Boden-Angriffe zu treffen sind und wie der erforderliche Nach-Schub organisiert und gesichert voran gebracht werden kann. Der zunehmende Einsatz von fern-gesteuerten Kampf-Drohnen und die rasante Entwicklung und Verwendung autonom operierender Kriegs-Roboter lassen jedoch darauf schließen, dass sich der Auf- und Ausbau von Verteidigungs-Linien in den Konflikten der Zukunft als ebenso sinnlos erweisen wird, wie das Heran-Führen von Panzer-Armeen, die etwa bis zur Jahrtausend-Wende zum Durchbrechen und Aufrollen tief gestaffelter Fronten-Systeme nötig waren. Hingegen wird die einfache Devise, "getrennt marschieren - vereint schlagen", die noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts grundsätzliche Voraussetzung für das Beziehen von Bereitstellungs-Räumen -, dem daran anschließenden Aufbau einer Schlacht-Ordnung und letztendlich dem Ausgang einer Schlacht war, im zunehmenden Maß auch für die "Robotic Combat Systems" des 21. Jahrhunderts Geltung haben wird.

Nach wie vor kann eine konventionelle Schlacht noch vor dem eigentlichen Beginn bereits durch Unachtsamkeiten bei der Gliederung bzw. Reihenfolge der aufmarschierenden Truppen -, Fehler bei den zeitlichen Abläufen und Nachlässigkeiten bei der Sicherung aufmarschierender oder bereits positionierter Kontingente verloren gehen. Auch ist eine zahlenmäßig weitaus schwächere Partei durchaus in der Lage, einen weit überlegenen Gegner durch eine geschickt arrangierte Schlacht-Ordnung, dem Beziehen einer vorteilhaften Position oder der Anwendung einer überraschenden Taktik vernichtend zu schlagen. Und so im Rahmen der Planung einer Schlacht-Ordnung strategisch-taktische Ziele noch Berücksichtigung gefunden haben, ist nichts unberechenbarer als der tatsächliche Verlauf: Werden offensive oder defensive Optionen vernachlässigt, wird ein  Angriff auf eine gut formierte Defensiv-Aufstellung in der Regel nicht nur scheitern; vielmehr läuft der Angreifer im Fall eines Gegen-Angriffs selbst in die Gefahr, während seines Rückzugs im Abwehr-Feuer der eigenen Aufstellung erhebliche Verluste hinnehmen zu müssen. Werden Aufklärung und Sicherung vernachlässigt, kann ein Krieg trotz gewonnener Schlachten verloren gehen, wenn zwischen-zeitlich wichtige Depots, Magazine oder Rüstungs-Produktionsstätten in der Etappe bzw. im Hinter-Land vernichtet wurden. Angriff auf eine gut formierte Defensiv-Aufstellung in der Regel nicht nur scheitern; vielmehr läuft der Angreifer im Fall eines Gegen-Angriffs selbst in die Gefahr, während seines Rückzugs im Abwehr-Feuer der eigenen Aufstellung erhebliche Verluste hinnehmen zu müssen. Werden Aufklärung und Sicherung vernachlässigt, kann ein Krieg trotz gewonnener Schlachten verloren gehen, wenn zwischen-zeitlich wichtige Depots, Magazine oder Rüstungs-Produktionsstätten in der Etappe bzw. im Hinter-Land vernichtet wurden.

In der Regel war eine einmal gewählte Aufstellung auf den Schlacht-Feldern der Antike bis hin zu den Gefechts-Feldern zum Ende des 19. Jahrhunderts nur noch schwer und unter Hinnahme großer Risiken zu korrigieren. Für defensiv-taktische Operationen waren Aufstellungen erforderlich, die einerseits in der Front lang genug waren, um Umfassungen zu vermeiden, die andererseits aber auch in der Tiefe dicht genug gestaffelt waren, um nicht durchstoßen zu werden. Für offensiv-taktische Manöver war es erforderlich, in kürzester Zeit zahlen-mäßig überlegende Kräfte zusammenziehen -, konzentrieren und nach gezielter Vorbereitung durch die Artillerie energisch voranführen zu können, wobei es der gegnerischen Partei jedoch wiederum möglich war, gegen die ausgemachten Angriffs-Vorbereitungen geeignete Abwehr-Maßnehmen einzuleiten (so scheiterten viele Angriffe allein durch den Umstand, dass die zum Sturm oft dicht geballten Heeres-Abteilungen für die gegnerische Artillerie nicht zu verfehlende Ziele darstellten). Wichtigstes Kriterium der Aufstellung war jedoch die Deckung offensichtlicher Schwach-Stellen, wie bspw. die Sicherung offener

Flanken, wobei natürliche Hindernisse wie Hügel, die mit Artillerie bewehrt wurden, aber auch Gewässer oder Sümpfe in Betracht kamen, künstliche Hindernisse wie

Flanken, wobei natürliche Hindernisse wie Hügel, die mit Artillerie bewehrt wurden, aber auch Gewässer oder Sümpfe in Betracht kamen, künstliche Hindernisse wie

Feld-Befestigungen geschaffen oder vorhandene Ortschaften provisorisch befestigt und in das Defensiv-Konzept mit eingebunden wurden. In der Regel wurden jedoch schnell bewegliche Kavallerie-Verbände mit dem Schutz der gesamten Formation betraut, zwischen deren Flügel die schwere

Feld-Befestigungen geschaffen oder vorhandene Ortschaften provisorisch befestigt und in das Defensiv-Konzept mit eingebunden wurden. In der Regel wurden jedoch schnell bewegliche Kavallerie-Verbände mit dem Schutz der gesamten Formation betraut, zwischen deren Flügel die schwere

Feld-Artillerie in Stellung ging, die bestenfalls nicht nur den Aufmarsch des Gegners zu stören oder dessen Angriff abzuwehren sondern auch den Vorstoß der eigenen Truppen vorzubereiten hatte.

Feld-Artillerie in Stellung ging, die bestenfalls nicht nur den Aufmarsch des Gegners zu stören oder dessen Angriff abzuwehren sondern auch den Vorstoß der eigenen Truppen vorzubereiten hatte.

Das Ende der rund 3.000 jährigen Geschichte der Schlacht-Ordnung wurde durch die Erfindung, Einführung und schnelle Verbreitung von

maschinellen Feuer-Waffen eingeleitet, die gleichsam im Angriff als auch in der Verteidigung Verwendung fanden und für die Massen-Heere des endenden 19. Jahrhunderts sprich-wörtlich "verheerende" Konsequenzen hatten. Dementsprechend galt es also nicht nur Reserven bereitzuhalten, die schnell an plötzlich entstehende Brennpunkte herangeführt werden und dort eingreifen konnten, sondern auch Räume zu erkennen, die für die sichere Entfaltung des eigenen

maschinellen Feuer-Waffen eingeleitet, die gleichsam im Angriff als auch in der Verteidigung Verwendung fanden und für die Massen-Heere des endenden 19. Jahrhunderts sprich-wörtlich "verheerende" Konsequenzen hatten. Dementsprechend galt es also nicht nur Reserven bereitzuhalten, die schnell an plötzlich entstehende Brennpunkte herangeführt werden und dort eingreifen konnten, sondern auch Räume zu erkennen, die für die sichere Entfaltung des eigenen

Heeres geeignete Voraussetzungen boten.

Heeres geeignete Voraussetzungen boten.

Der

Graben-Krieg begann.

Graben-Krieg begann.

Als erste klassische Schlacht-Ordnung gilt die griechische

Phalanx, aus der sich die

Phalanx, aus der sich die

Treffen-Formation der

Treffen-Formation der

römischen Legion entwickelte. Diese Formation war wiederum Vorbild für die

römischen Legion entwickelte. Diese Formation war wiederum Vorbild für die  mittelalterlichen mittelalterlichen

Gewalt- oder Geviert-Haufen, die bis zum

Gewalt- oder Geviert-Haufen, die bis zum  Dreißigjährigen Krieg Standard-Aufstellung der europäischen Heere blieb. Dreißigjährigen Krieg Standard-Aufstellung der europäischen Heere blieb.

Mit der zunehmenden Verbreitung schwerer und leichter

Feuer-Waffen, insbesondere der

Feuer-Waffen, insbesondere der

flinten-artigen

flinten-artigen

Hand-Feuer-Waffen, die im Grunde einzig in der ersten und zweiten Reihe einer Aufstellung eingesetzt werden und hier aus Gründen diverser technischer Entwicklungs- und qualitativer Fertigungs-Mängel nur im Salven-Feuer effektiv zu Wirkung kommen konnten, bildete sich die

Hand-Feuer-Waffen, die im Grunde einzig in der ersten und zweiten Reihe einer Aufstellung eingesetzt werden und hier aus Gründen diverser technischer Entwicklungs- und qualitativer Fertigungs-Mängel nur im Salven-Feuer effektiv zu Wirkung kommen konnten, bildete sich die

Linear-Taktik heraus, an die sich direkt die

Linear-Taktik heraus, an die sich direkt die

Kolonnen-Taktik der napoleonischen Epoche anschloss. Und erstreckten sich die Fronten antiker Schlacht-Ordnungen noch über einige hundert Meter, beanspruchten die in zwei oder mehr

Kolonnen-Taktik der napoleonischen Epoche anschloss. Und erstreckten sich die Fronten antiker Schlacht-Ordnungen noch über einige hundert Meter, beanspruchten die in zwei oder mehr

Treffen aufmarschierenden Söldner-Heere zur Mitte des 17. Jahrhunderts bereits Meilen. Die Linear- und Kolonnen-Schlacht-Ordnungen der Moderne erreichten schließlich Längen, die neben dem Feld-Herren als Ober-Kommandierenden mehrere Abschnitts-Kommandeure erforderlich machten, die in der Regel Flügel- und Flanken-Verbände befehligten, die selbst wieder eigene Ordnungen aufwiesen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts umfassten Schlacht-Felder bereits mehrere Hundert Hektar; die Schlacht-Felder der Welt-Kriege erstreckten sich schließlich über Länder-Grenzen.

Treffen aufmarschierenden Söldner-Heere zur Mitte des 17. Jahrhunderts bereits Meilen. Die Linear- und Kolonnen-Schlacht-Ordnungen der Moderne erreichten schließlich Längen, die neben dem Feld-Herren als Ober-Kommandierenden mehrere Abschnitts-Kommandeure erforderlich machten, die in der Regel Flügel- und Flanken-Verbände befehligten, die selbst wieder eigene Ordnungen aufwiesen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts umfassten Schlacht-Felder bereits mehrere Hundert Hektar; die Schlacht-Felder der Welt-Kriege erstreckten sich schließlich über Länder-Grenzen.

Den Schlacht-Ordnungen der vergangenen Jahrhunderte ist gemein, dass die Infanterie das Zentrum der Aufstellung bildete. Den Schutz der Flanken bzw. die Naht-Stellen zu benachbarten  Divisionen, Korps oder darüber hinaus gehende Groß-Verbände übernahmen schnell bewegliche Truppen- bzw. deren Waffen-Gattungen. Zwischen und hinter den einzelnen Kontingenten deckten Artillerie-Einheiten die gesamte Formation. Mit dem Übergang vom Bewegungs-Krieg zum Stellungs-Krieg im russisch-japanischen Krieg zwischen 1904 bis 1905 (siehe dazu ausführlich Divisionen, Korps oder darüber hinaus gehende Groß-Verbände übernahmen schnell bewegliche Truppen- bzw. deren Waffen-Gattungen. Zwischen und hinter den einzelnen Kontingenten deckten Artillerie-Einheiten die gesamte Formation. Mit dem Übergang vom Bewegungs-Krieg zum Stellungs-Krieg im russisch-japanischen Krieg zwischen 1904 bis 1905 (siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA) und dem Scheitern der deutschen "Blitzkrieg-Strategie" im I. Weltkrieg (siehe dazu ausführlich WIKIPEDIA) und dem Scheitern der deutschen "Blitzkrieg-Strategie" im I. Weltkrieg (siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA) verloren Schlacht-Ordnungen mehr und mehr an Bedeutung; ineinander übergehende bzw. aneinander anschließende WIKIPEDIA) verloren Schlacht-Ordnungen mehr und mehr an Bedeutung; ineinander übergehende bzw. aneinander anschließende

Fronten bildeten zu Beginn des I. Weltkrieges immer komplexer ausgebaute Hauptkampf-Linien der einander gegenüberstehenden Streit-Kräfte.

Fronten bildeten zu Beginn des I. Weltkrieges immer komplexer ausgebaute Hauptkampf-Linien der einander gegenüberstehenden Streit-Kräfte.

Zu den klassischen Schlacht-Ordnungen zählen:

Die Aufstellung moderner Armeen vor bzw. innerhalb einer Schlacht wird überwiegend als

Gefechts-Ordnung bezeichnet, die aus einzelnen

Gefechts-Ordnung bezeichnet, die aus einzelnen

Gefechts-Formationen gebildet wird.

Gefechts-Formationen gebildet wird.

... mehr zum Thema:  Schlacht-Ordnungen der Zeit Napoleons Schlacht-Ordnungen der Zeit Napoleons

... zurück zum  Register Register

|

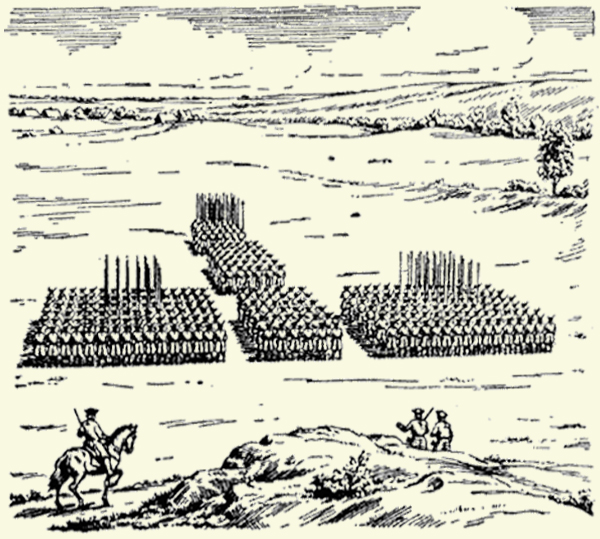

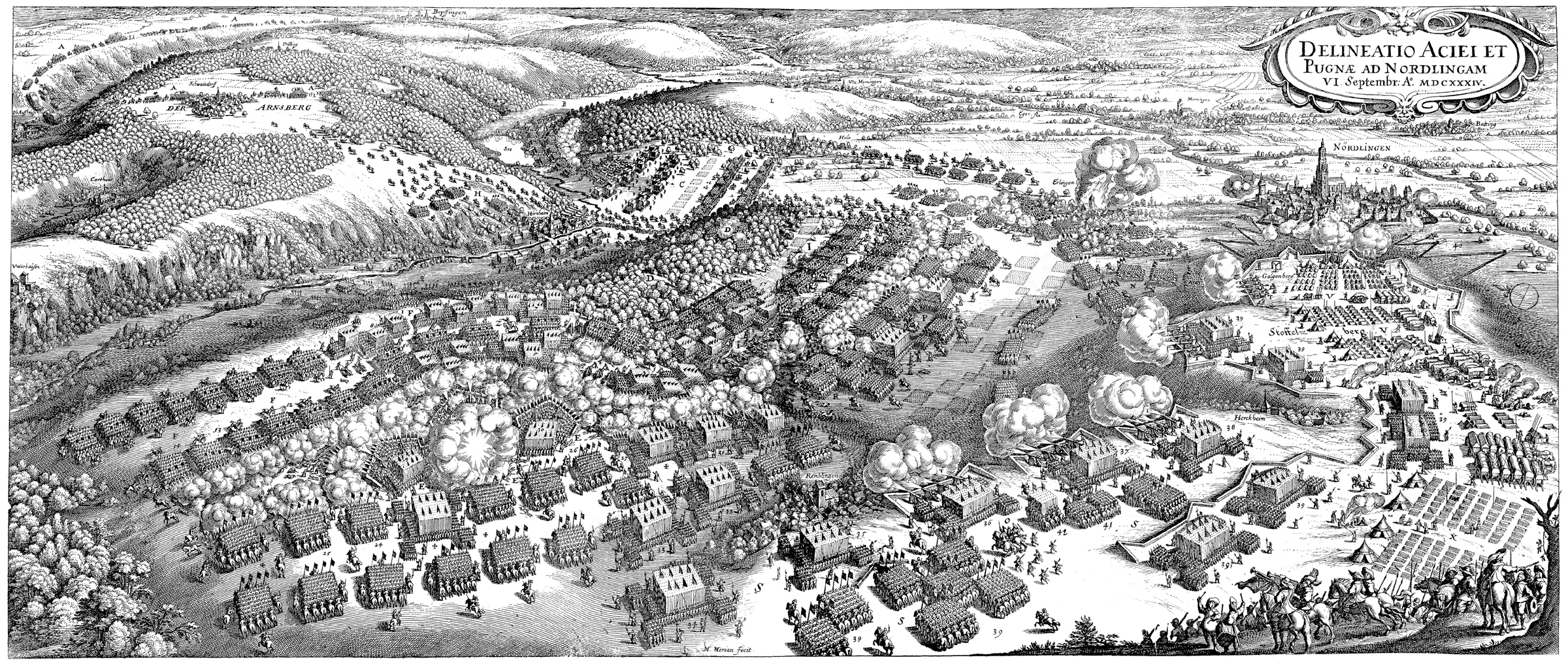

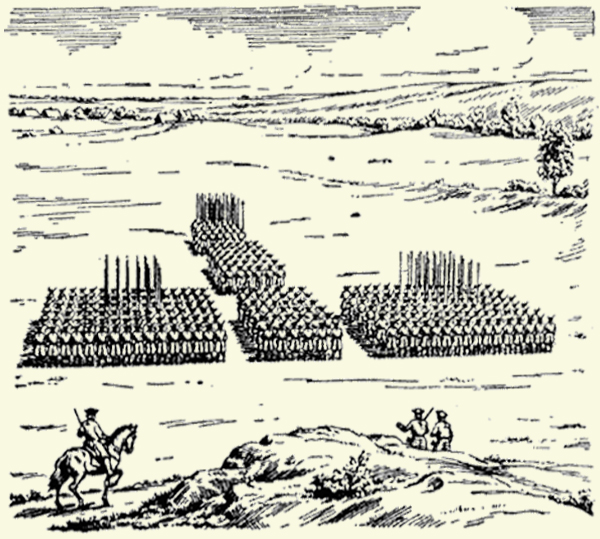

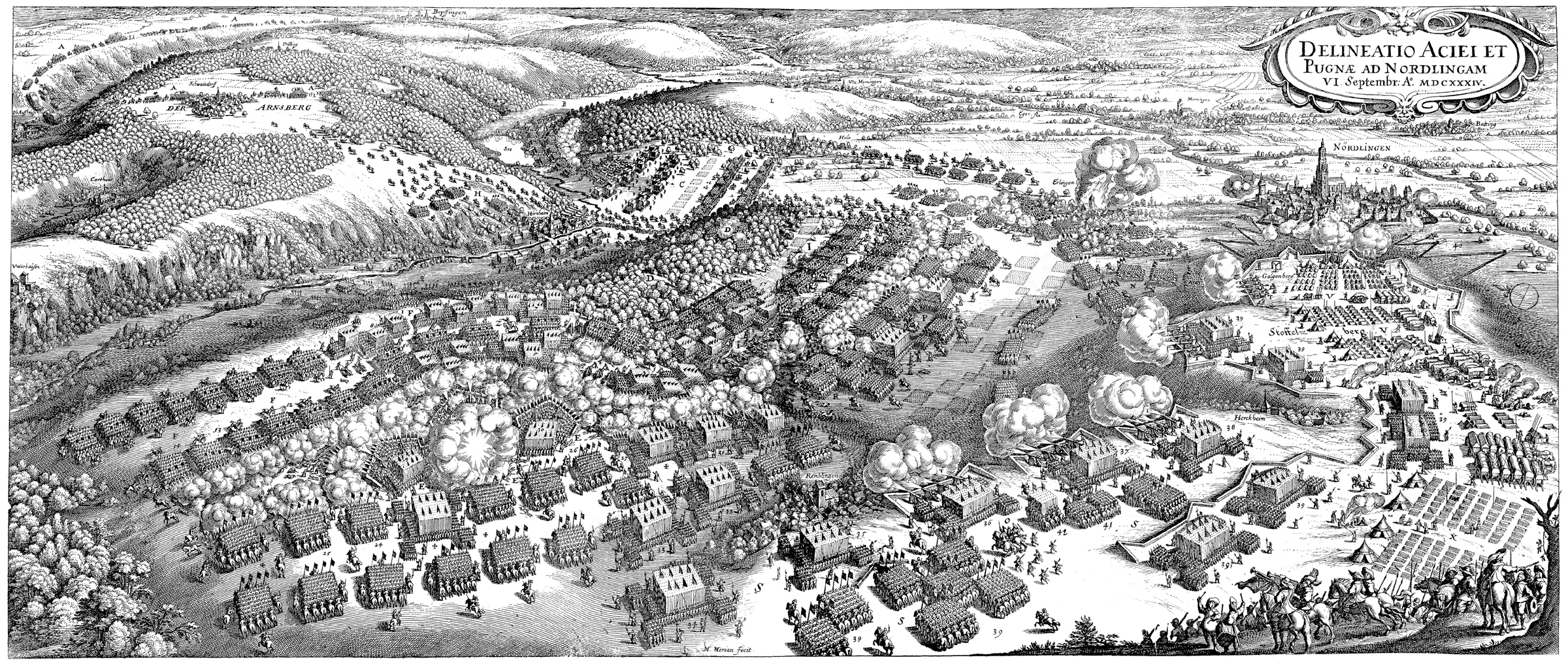

Gewalt- oder Geviert-Haufen,

unten Ordonnanz-Formationen

in: "Nördlingen - 1634",

Stich von Matthäus Merian.

(Quelle: ► Wikipedia)

Schwedische und Spanische

Ordonnanz-Aufstellungen in:

"Lützen - 1632"

unbekannter Künstler

(Quelle: ► Wikipedia)

Lineare Schlacht-Ordnung

in: "Schlacht bei Hohen-Friedberg am 4. Juni 1745 - Das Bataillon Grenadier-Garde." (IR Nr. 6)

Gemälde von ► Carl Röchling.

(Quelle: ► Eigene Sammlung)

Schlacht-Plan

Leipzig, 18./19. Oktober 1813

Position der Armee-Korps

(Quelle: ► Wikipedia)

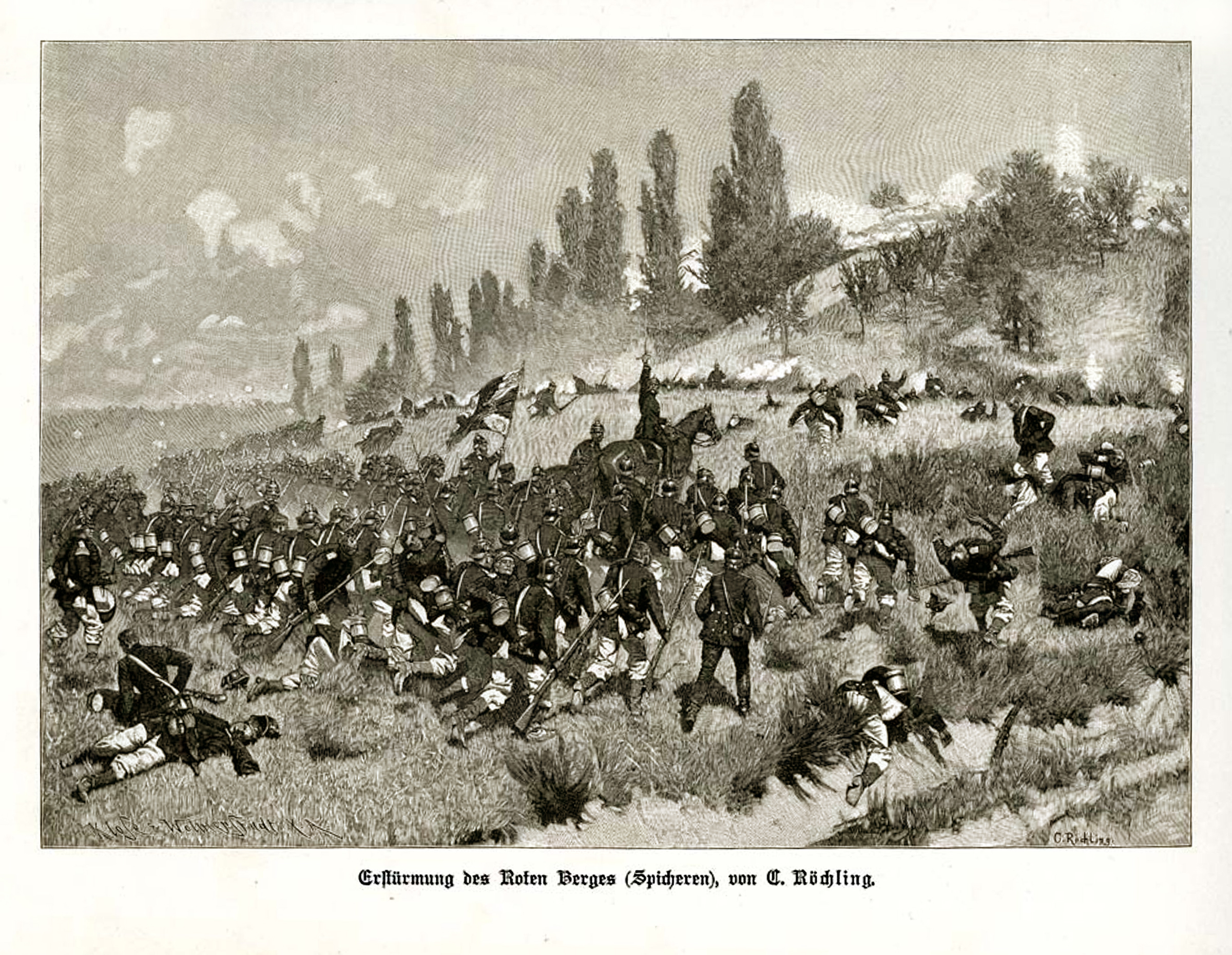

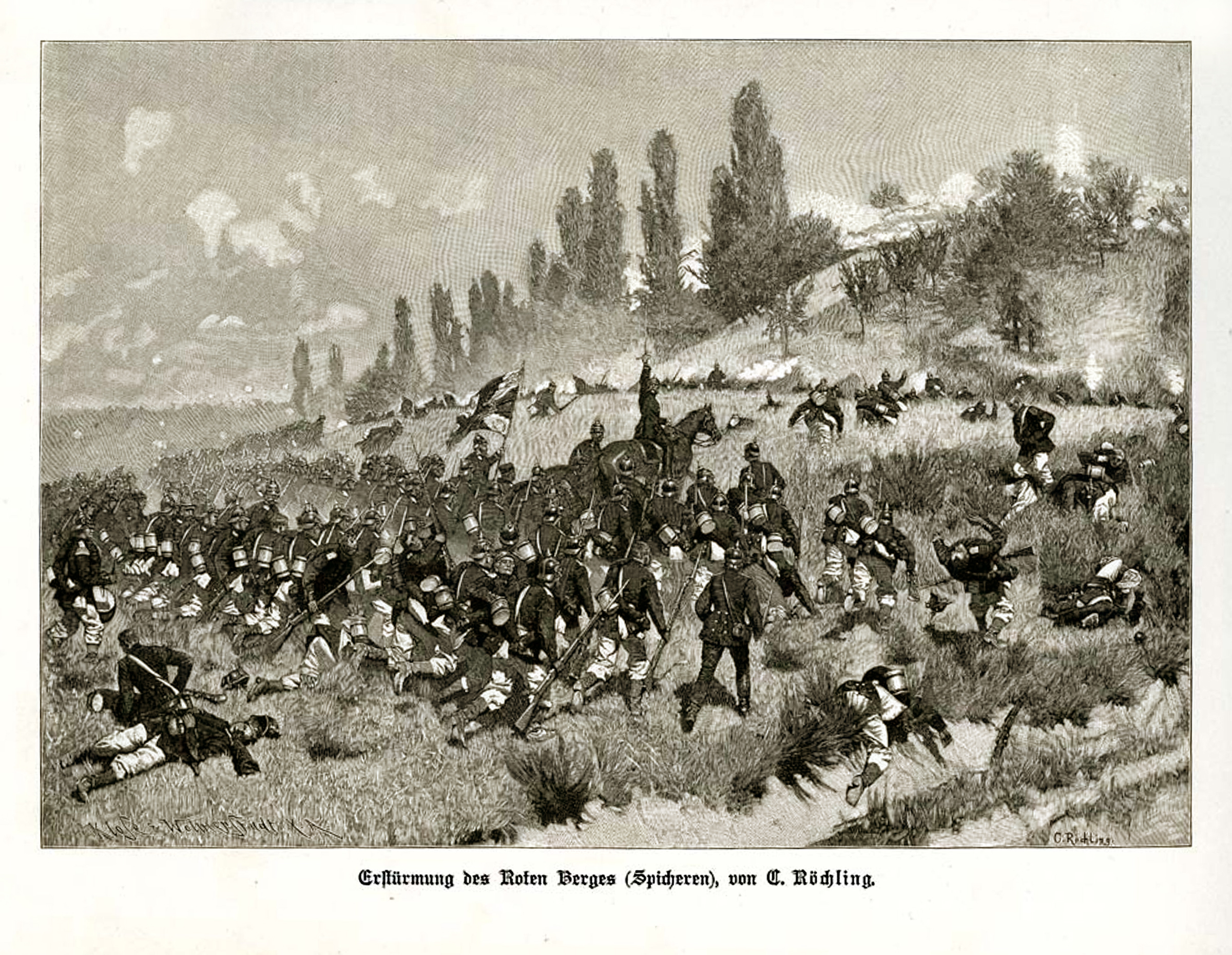

Kolonnen in Schlacht-Ordnung

in: "Erstürmung des Roten Berges" (Spichern - 6. August 1870)

Stich von ► Carl Röchling

(Quelle: Eigene Sammlung.)

|

SCH |

Schlag- und Stoß-Waffen

Schlag- und Stoß-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.

Als Schlag- und Stoß-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die die zertrümmernde Wirkung einer Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die die zertrümmernde Wirkung einer  Schlag-Waffe mit der rammenden Wirkung einer Schlag-Waffe mit der rammenden Wirkung einer  Stoß-Waffe vereinen. Klassische Schlag- und Stoß-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einem Schlag- oder Stoß-Kopf, der primär darauf ausgelegt ist, einen Körper mit "stumpfer Gewalt" zu prellen. Schlag- und Stoß-Waffen sind somit in der Form-Gebung zu diesen Zwecken gefertigt oder in der Handhabung für diese Zwecke verwendbar. Kurzschäftige Schlag- und Stoß-Waffen gehören in den Bereich der Stoß-Waffe vereinen. Klassische Schlag- und Stoß-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einem Schlag- oder Stoß-Kopf, der primär darauf ausgelegt ist, einen Körper mit "stumpfer Gewalt" zu prellen. Schlag- und Stoß-Waffen sind somit in der Form-Gebung zu diesen Zwecken gefertigt oder in der Handhabung für diese Zwecke verwendbar. Kurzschäftige Schlag- und Stoß-Waffen gehören in den Bereich der  Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag- und Stoß-Waffen werden den Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag- und Stoß-Waffen werden den  Abstands- oder Abstands- oder  Stangen-Waffen zugeordnet. Stangen-Waffen zugeordnet.

Zur Ordnung der Schlag- und Stoß-Waffen gehören folgende Gruppen:

Da diverse Schlag- und Stoß-Waffen auch in Teilen zum  Hieb oder Hieb oder  Stich verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Stich verwendet werden können, sind die Übergänge fließend.

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

SCH |

Schlag-Waffen

Schlag-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.

Als Schlag-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als stumpfe Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person bei einer Schlag-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Schlag-Waffe sind Prellungen oder Zertrümmerungen. Kurzschäftige Schlag-Waffen gehören in den Bereich der Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als stumpfe Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person bei einer Schlag-Bewegung aufgewendeten Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs einer Schlag-Waffe sind Prellungen oder Zertrümmerungen. Kurzschäftige Schlag-Waffen gehören in den Bereich der  Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag-Waffen werden den Kontakt-Waffen, langschäftige Schlag-Waffen werden den  Abstands- oder Abstands- oder  Stangen-Waffen zugeordnet. Stangen-Waffen zugeordnet.

In der Regel wird ein Schlag durch eine bogenförmig-schwungvolle Aushol-Bewegung des waffen-führenden Arms (ähnlich einer  Wurf- oder Wurf- oder  Hieb-Bewegung) vorbereitet und anschließend durch eine bogenförmig-kraftvolle Bewegung ausgeführt, wobei der geübte Hieb-Bewegung) vorbereitet und anschließend durch eine bogenförmig-kraftvolle Bewegung ausgeführt, wobei der geübte  Angreifer bestrebt sein wird, den Schlag-Kopf seiner jeweiligen Schlag-Waffe schnell und mit Wucht auf einen möglichst ungedeckten und verletzlichen Bereich des gegnerischen Körpers zu lenken. Angreifer bestrebt sein wird, den Schlag-Kopf seiner jeweiligen Schlag-Waffe schnell und mit Wucht auf einen möglichst ungedeckten und verletzlichen Bereich des gegnerischen Körpers zu lenken.

Bei der waffentechnisch-physikalischen Betrachtung einer Schlag-Waffe ist der Umstand beachtenswert, dass je länger der Schaft einer Schlag-Waffe ist, desto größer die mit dem Schlag übertragene kinetische Energie und die dadurch verursachte Verletzung ist, wobei eine Schlag-Waffe mit zunehmender Schaft-Länge jedoch umso unhandlicher in der Handhabung wird.

Klassische Schlag-Waffen definieren sich somit als Gegenstände mit einem harten, relativ schweren, abgerundeten, stumpfen, stumpfkantigen oder breitflächigen Schlag-Kopf, der fest oder beweglich auf einem starren oder elastischen Schaft montiert ist. Die physischen Einwirkungen einer Schlag-Waffe werden als "stumpfe Gewalt" bezeichnet.

Zur Ordnung der Schlag-Waffen gehören folgende Gruppen:

Da diverse Schlag-Waffen auch zum Wurf,  Stich oder Stich oder  Stoß verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die zwar mit einer Schlag-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch über geschliffene Klinge verfügen, als Hieb-Waffen bezeichnet. Stoß verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die zwar mit einer Schlag-Bewegung zum Einsatz gebracht werden, jedoch über geschliffene Klinge verfügen, als Hieb-Waffen bezeichnet.

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Schlag-Waffen (Montage);

Illustrationen u.a. aus

"Handbuch der Waffenkunde" von Wendelin Boeheim;

Verlag E.A. Seemann, Leipzig, 1890;

online verfügbar im:

► Deutschen Textarchiv

► zum Register des Handbuchs...

|

SCH |

Schleuder-Waffen

Schleuder-Waffen bilden eine Ordnung des Komplexes der  Blank-Waffen. Blank-Waffen.

Als Schleuder-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als massive Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person nach Freigabe aus einer von Hand bewegten Schleuder-Vorrichtung übertragenen Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs von Schleuder-Waffen sind Prellungen und/oder Zertrümmerungen, aber auch Penetrationen, in Ausnahmen aber auch biologische, chemische und thermische Verletzungen bzw. Wirkungen aber auch Knall- und Explosions-Traumatas. Durch die Komponenten Schleuder und Geschoss gehören Schleuder-Waffen in den Bereich der Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die nach ihrer Konstruktion dazu bestimmt bzw. als massive Objekte dazu geeignet sind, auf einen Körper mittels der von einer Person nach Freigabe aus einer von Hand bewegten Schleuder-Vorrichtung übertragenen Kraft spezifisch einzuwirken. Direkte oder indirekte Folge des Gebrauchs von Schleuder-Waffen sind Prellungen und/oder Zertrümmerungen, aber auch Penetrationen, in Ausnahmen aber auch biologische, chemische und thermische Verletzungen bzw. Wirkungen aber auch Knall- und Explosions-Traumatas. Durch die Komponenten Schleuder und Geschoss gehören Schleuder-Waffen in den Bereich der  bedingten bedingten  Distanz-Waffen. Distanz-Waffen.

Das Schleudern ist eine verstärkte  Wurf-Bewegung. Waffen-technisch setzt das Schleudern neben einem zu schleudernden Wurf-Bewegung. Waffen-technisch setzt das Schleudern neben einem zu schleudernden

Geschoss eine Konstruktion voraus (Bedingung), die es ermöglicht, die Bewegung des waffen-führenden Armes auf das zu schleudernde Objekt zu übertragen, wobei menschliche Kraft in mechanische Energie umgewandelt wird. Die Verstärkung des manuellen Schwunges kann mittels einer Schlinge, einer Schlaufe oder einer starren oder biegsamen Verlängerung des Wurf-Armes erreicht werden. Hierbei kommt bei einer schnellen Rotation die Flieh- bzw. Zentrifugal-Kraft -, beim schwungvollen Katapultieren mit einem festen Schleuder-Arm die Zug- und Hebel-Kraft – und beim Katapultieren mit einem elastischen Schleuder-Arm die Feder-Kraft unterstützend zur Wirkung, wobei alle Schleuder-Arten auch den

Geschoss eine Konstruktion voraus (Bedingung), die es ermöglicht, die Bewegung des waffen-führenden Armes auf das zu schleudernde Objekt zu übertragen, wobei menschliche Kraft in mechanische Energie umgewandelt wird. Die Verstärkung des manuellen Schwunges kann mittels einer Schlinge, einer Schlaufe oder einer starren oder biegsamen Verlängerung des Wurf-Armes erreicht werden. Hierbei kommt bei einer schnellen Rotation die Flieh- bzw. Zentrifugal-Kraft -, beim schwungvollen Katapultieren mit einem festen Schleuder-Arm die Zug- und Hebel-Kraft – und beim Katapultieren mit einem elastischen Schleuder-Arm die Feder-Kraft unterstützend zur Wirkung, wobei alle Schleuder-Arten auch den

ballistischen Kräften unterliegen. Der geübte

ballistischen Kräften unterliegen. Der geübte  Angreifer wird dabei bestrebt sein, das zu schleudernde Objekt in dem Moment freizugeben, in dem der Masse-Schwerpunkt im Ideal-Fall einer parabel-ähnlichen Flug-Bahn folgen kann, die auf das Ziel führt. Die eigentliche Flug-Bewegung kann dabei entweder taumelnd (bspw. Stein), gerade (bspw. Angreifer wird dabei bestrebt sein, das zu schleudernde Objekt in dem Moment freizugeben, in dem der Masse-Schwerpunkt im Ideal-Fall einer parabel-ähnlichen Flug-Bahn folgen kann, die auf das Ziel führt. Die eigentliche Flug-Bewegung kann dabei entweder taumelnd (bspw. Stein), gerade (bspw.

Speer) oder rotierend (bspw. Bola) sein.

Speer) oder rotierend (bspw. Bola) sein.

Bei der waffentechnisch-physikalischen Betrachtung von Schleuder-Waffen sind neben der Aerodynamik drei grundsätzliche Aspekte beachtenswert:

- Die Flug-Bahn gerader Schleuder-Waffen wird direkt von Masse und Schwerpunkt, Auftrieb, Wind und Luft-Widerstand beeinflusst.

- Die Flug-Bahn taumelnder Schleuder-Waffen wird von jeweiliger Unwucht, Masse und Form sowie Luft-Widerstand beeinflusst.

- Rotierende Schleuder-Waffen werden auf ihrer Flug-Bahn durch die Drehung um ihre jeweilige Symmetrie-Achse stabilisiert, die quer zur Flug-Richtung steht. Die Flug-Bahn wird dabei durch Auf- oder Abtrieb, Wind und Luft-Widerstand beeinflusst.

Klassische Schleuder-Objekte oder -Geschosse definieren sich somit als Gegenstände mit Kriterien diverser Waffen-Ordnungen: Geschleuderte Objekte können nicht nur aus unterschiedlichsten Materialien in einem Stück in vielfältigsten Formen gefertigte "Waffen an sich" sein, sondern auch mit stumpfen, spitzen und/oder scharfen Klingen versehen werden, die in der Regel fest oder beweglich montiert sind. Die physischen Einwirkungen einer Schleuder-Waffe können somit "scharfer und/oder stumpfer Gewalt" sein.

Zur Ordnung der klassischen Schleuder-Waffen gehören folgende Gruppen:

Da diverse Schleuder-Objekte bzw. Geschosse auch separat zum  Stich, Stich,  Hieb oder Hieb oder  Schlag verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die ein Geschoss mittels der Spannung einer elastischen Sehne transportieren, als Schlag verwendet werden können, sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Waffen, die ein Geschoss mittels der Spannung einer elastischen Sehne transportieren, als

Spann- bzw. Vorspann-Waffen bezeichnet. Größere Schleuder-Waffen, die eine mehrköpfige

Spann- bzw. Vorspann-Waffen bezeichnet. Größere Schleuder-Waffen, die eine mehrköpfige

Bedienung erfordern und/oder auf einer

Bedienung erfordern und/oder auf einer

Lafette montiert sind, werden als

Lafette montiert sind, werden als

Katapult- bzw. Schleuder-Geschütze bezeichnet.

Katapult- bzw. Schleuder-Geschütze bezeichnet.

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Stock-Schleuder und römischer Schleuderer (funditor)

(Illustration aus: "Meyers-Konversationslexikon"; 7. Auflage, 1924) |

SCH |

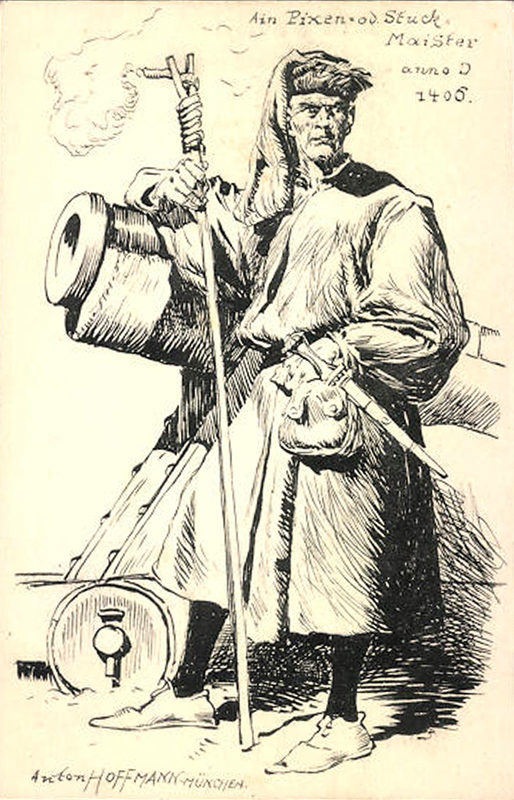

Schnäpper (auch "Schnepper" oder "Schneller")

Volkstümliche Bezeichnung für die leichtere Version der  Armbrust; auch Armbrust; auch  "Schneller" genannt. "Schneller" genannt.

... zurück zum  Register Register

|

|

SCH |

Schneller

waffen-technisch

In der der  Kategorisierung der Waffen eine Kategorisierung der Waffen eine  Waffe vom Typ der Waffe vom Typ der

Vorspann-Waffen; in der Art einer leichten

Vorspann-Waffen; in der Art einer leichten  Armbrust. Armbrust.

militär-spezifisch

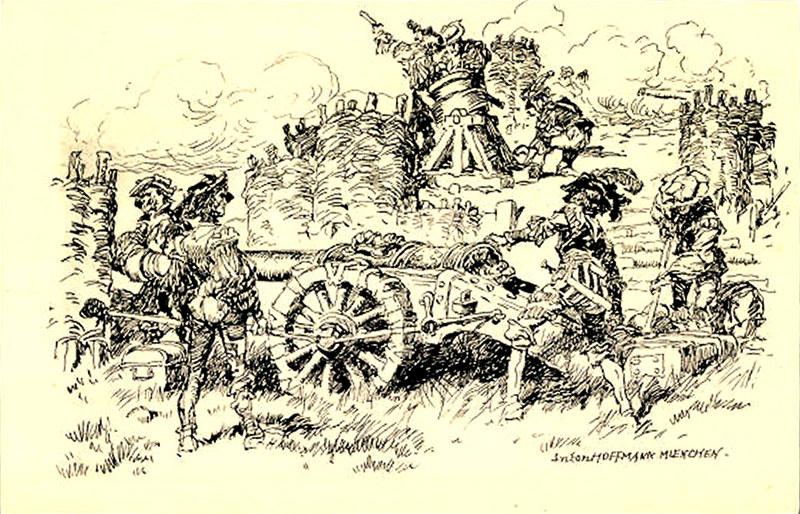

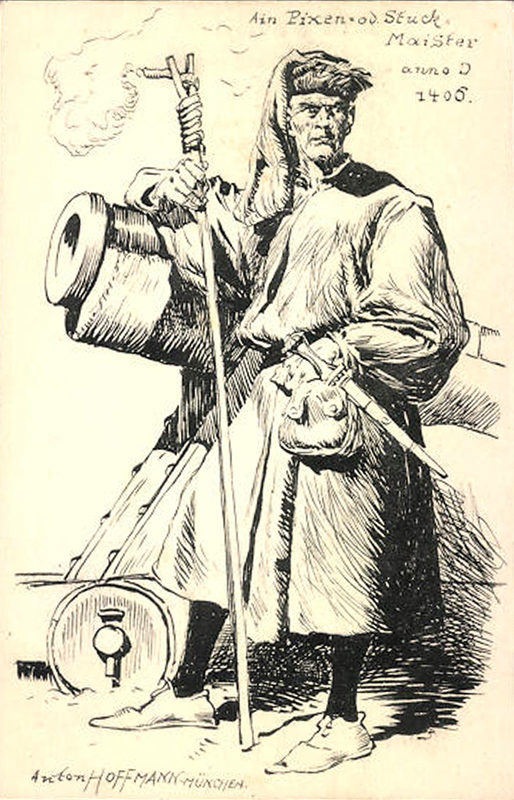

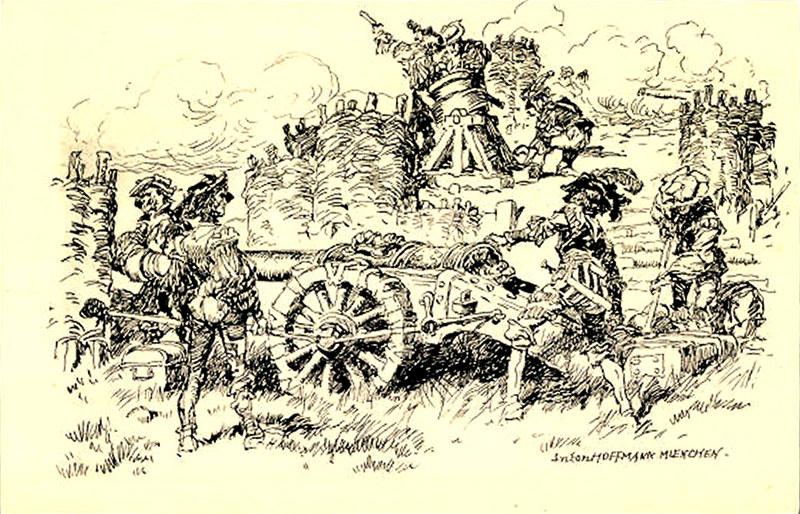

Als "Schneller" wurden in der frühen deutschen

Artillerie (siehe dazu

Artillerie (siehe dazu  Arkeley) die Handlager bezeichnet, die im Unterschied zu den spezialisierten Arkeley) die Handlager bezeichnet, die im Unterschied zu den spezialisierten  Stück-Knechten die groben Arbeiten an einem Stück-Knechten die groben Arbeiten an einem

Wurf-Geschütz verrichteten. Vor einem

Wurf-Geschütz verrichteten. Vor einem

Gefecht hatten die Schneller die Aufgabe, auf dem unter bestimmten Kriterien ausgewählten Stell-Platz alle nötigen Vorbereitungen für die Montage und den Einsatz eines

Gefecht hatten die Schneller die Aufgabe, auf dem unter bestimmten Kriterien ausgewählten Stell-Platz alle nötigen Vorbereitungen für die Montage und den Einsatz eines

Geschützes zu treffen. Während des Einsatzes hatten die Schneller das sog. Hebe- oder Spann-Zeug zu bedienen (siehe dazu auch

Geschützes zu treffen. Während des Einsatzes hatten die Schneller das sog. Hebe- oder Spann-Zeug zu bedienen (siehe dazu auch

Torsions- bzw.

Torsions- bzw.

Flexions-Geschütze), für die Heranschaffung bzw. Bereitstellung der erforderlichen

Flexions-Geschütze), für die Heranschaffung bzw. Bereitstellung der erforderlichen

Munition zu sorgen und sonstige schwere Lasten zu bewegen, zu heben und zu tragen. Kommandiert wurden die Hilfs-Kräfte üblicherweise von den als

Munition zu sorgen und sonstige schwere Lasten zu bewegen, zu heben und zu tragen. Kommandiert wurden die Hilfs-Kräfte üblicherweise von den als

Geschütz-Führer fungierenden

Geschütz-Führer fungierenden  Stück-Junkern; mit dem Übergang zur pyrotechnisch-feuernden Stück-Junkern; mit dem Übergang zur pyrotechnisch-feuernden

Rohr-Waffen dann von den

Rohr-Waffen dann von den  Konstablern. Konstablern.

Gegen Zahlung eines Hand-Geldes wurden die Schneller von den

Büchsen- und/oder

Büchsen- und/oder  Stück-Meistern einer Stadt aus den untersten Schichten der bürgerlichen Bevölkerung Stück-Meistern einer Stadt aus den untersten Schichten der bürgerlichen Bevölkerung

angeworben oder angestellt und waren im Fall einer

angeworben oder angestellt und waren im Fall einer

Belagerung vor oder innerhalb einer

Belagerung vor oder innerhalb einer

Befestigung

Befestigung

dienst-verpflichtet. In Anlehnung an die "Gepflogenheiten"

dienst-verpflichtet. In Anlehnung an die "Gepflogenheiten"  mittelalterlicher mittelalterlicher

Zunft-Ordnungen gehörten die Schneller in der Regel zwar längerfristig oder dauerhaft der

Zunft-Ordnungen gehörten die Schneller in der Regel zwar längerfristig oder dauerhaft der

Bedienung eines Geschützes an, zählten jedoch im Feld-Einsatz bzw. im

Bedienung eines Geschützes an, zählten jedoch im Feld-Einsatz bzw. im

Heer der

Heer der

Landsknechte als Angehörige der Artillerie gleich den

Landsknechte als Angehörige der Artillerie gleich den

Fuhr- und

Fuhr- und

Schanz-Knechten nicht zu den

Schanz-Knechten nicht zu den

Kombattanten. Trotzdem hatten bspw. die in der "Zunft der Blyderer" organisierten Schneller Anspruch auf die Zahlung des "Anderhalp" (von althochdeutsch "ander": das Zweite; somit "anderhalb": das Zweite zur Hälfte) und erhielten damit den anderthalb-fachen

Kombattanten. Trotzdem hatten bspw. die in der "Zunft der Blyderer" organisierten Schneller Anspruch auf die Zahlung des "Anderhalp" (von althochdeutsch "ander": das Zweite; somit "anderhalb": das Zweite zur Hälfte) und erhielten damit den anderthalb-fachen

Sold eines altgedienten Lands-Knechtes, der monatlich zwischen 3 bis 4 Gulden empfing.

Sold eines altgedienten Lands-Knechtes, der monatlich zwischen 3 bis 4 Gulden empfing.

Mit dem Aufkommen der

"Stehenden Heere" und der europa-weiten Errichtung der Artillerie als neue

"Stehenden Heere" und der europa-weiten Errichtung der Artillerie als neue

militärische

militärische

Truppen-Gattung der gingen die Schneller und Stück-Knechte in den

Truppen-Gattung der gingen die Schneller und Stück-Knechte in den

Artilleristen auf.

Artilleristen auf.

... zurück zum  Register Register

|

"Mangone" um 1150

Schweres Wurf-Geschütz ähnlich der Blide, deren Schleuder-Kraft nach dem Hebelarm-Prinzip generiert wird. Gut zu erkennen die zahlreichen Mitglieder der Mannschaft, die zur Bedienung nötig war.

Der Überlieferung nach lernten die Kreuz-Fahrer schwere Wurf-Geschütze dieser Art erstmals bei der Belagerung von Tyros im Jahr 1124 kennen und zu bedienen. König Eduards III. von England setzte Wurf-Geschütze im Jahr 1346 bei der Belagerung von Calais in Stellung.

Illustrationen von E. Guillaumot aus "Grundlegendes Wörterbuch der französischen Architektur vom 11. bis 16. Jahrhundert" von Eugène Viollet-le-Duc.

(Quelle: ► Bayerische Staatsbibliothek;)

|

SCH |

Schuss-Waffen

Schuss-Waffen bilden neben den  Blank-Waffen einen Komplex des Gebietes der sogenannten Blank-Waffen einen Komplex des Gebietes der sogenannten  Gebrauchs-Waffen. Gebrauchs-Waffen.

Als Schuss-Waffen kommen alle Arten von  Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die aufgrund ihrer technischen Konstruktion dazu geeignet sind, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in Betracht, die aufgrund ihrer technischen Konstruktion dazu geeignet sind,

Geschosse oder

Geschosse oder

Projektile (siehe dazu

Projektile (siehe dazu

Munition) energetisch zu beschleunigen und über eine gewisse Entfernung in Form einer

Munition) energetisch zu beschleunigen und über eine gewisse Entfernung in Form einer

ballistischen Kurve gezielt zu verschießen. Spezifische bzw. direkte oder indirekte Wirkungen der jeweils verwendeten Munition sind neben dem Auftreffen das Ein- und/oder Durchdringen des Ziel-Mediums. Aufgrund ihrer Verwendung im Kampf "Mann gegen Mann" können Schuss-Waffen auch nach Reich-Weiten klassifiziert werden. Zu unterscheiden sind hier die Bereiche der

ballistischen Kurve gezielt zu verschießen. Spezifische bzw. direkte oder indirekte Wirkungen der jeweils verwendeten Munition sind neben dem Auftreffen das Ein- und/oder Durchdringen des Ziel-Mediums. Aufgrund ihrer Verwendung im Kampf "Mann gegen Mann" können Schuss-Waffen auch nach Reich-Weiten klassifiziert werden. Zu unterscheiden sind hier die Bereiche der  Distanz-Waffen und der Distanz-Waffen und der  Nahbereichs-Waffen. Nahbereichs-Waffen.

Als Gebrauchs-Waffen gehören Schuss-Waffen zu den  Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen. Schuss-Waffen definieren sich über die Weise der Handhabung bzw. über den eigentlichen Zweck oder die Möglichkeiten der manuellen Verwendung (bspw. kann eine Schuss-Waffe, die praktisch für den gezielten Schuss bestimmt ist, auch zum Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen. Schuss-Waffen definieren sich über die Weise der Handhabung bzw. über den eigentlichen Zweck oder die Möglichkeiten der manuellen Verwendung (bspw. kann eine Schuss-Waffe, die praktisch für den gezielten Schuss bestimmt ist, auch zum  Schlagen oder Schlagen oder  Stoßen bzw. durch die Montage eines Stoßen bzw. durch die Montage eines

Bajonetts auch zum

Bajonetts auch zum  Stechen geeignet sein). Somit sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Schuss-Waffen ab einem Stechen geeignet sein). Somit sind die Übergänge fließend. Hingegen werden Schuss-Waffen ab einem

Kaliber von 20mm der

Kaliber von 20mm der

Artillerie und somit dem Gebiet der

Artillerie und somit dem Gebiet der

Kriegs-Waffen zugeordnet.

Kriegs-Waffen zugeordnet.

Zu unterscheiden sind demnach folgende Ordnungen:

Je nach Verwendung oder Bestimmung können Schuss-Waffen zu Zwecken des  Angriffs oder der Angriffs oder der

Verteidigung, der

Verteidigung, der

Signal-Gebung, zur Jagd oder im Rahmen des sportlichen Trainings oder Wettkampfes zum Einsatz kommen.

Signal-Gebung, zur Jagd oder im Rahmen des sportlichen Trainings oder Wettkampfes zum Einsatz kommen.

Anmerkung: Obwohl technisch eindeutig bestimmbar, ist die juristische Zuordnung eines

Bogens in Deutschland beachtlich. Laut

Bogens in Deutschland beachtlich. Laut  Anlage 1 Punkt 1.2.2. zum WaffG (zu Paragraph § 1 Absatz 4 WaffG) werden Gegenstände "... bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren Antriebs-Energie durch Muskel-Kraft eingebracht und durch eine Sperr-Vorrichtung gespeichert werden kann (z. B. Armbrüste)..." den Schuss-Waffen zugeordnet. Nach dieser Definition gehört der Bogen juristisch gegenwärtig nicht zum Komplex der Schuss-Waffen. Anlage 1 Punkt 1.2.2. zum WaffG (zu Paragraph § 1 Absatz 4 WaffG) werden Gegenstände "... bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren Antriebs-Energie durch Muskel-Kraft eingebracht und durch eine Sperr-Vorrichtung gespeichert werden kann (z. B. Armbrüste)..." den Schuss-Waffen zugeordnet. Nach dieser Definition gehört der Bogen juristisch gegenwärtig nicht zum Komplex der Schuss-Waffen.

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Ein Armbrust-Schütze deckt seine Kameraden, die wahrscheinlich einen Ramm-Bock herantragen. Und obwohl den Christen der Gebrauch der Armbrust von Papst Innozenz II. auf dem 2. Lateran-Konzil im Jahr 1139 verboten worden war, gestattete er hingegen die Verwendung im Rahmen der Kreuz-Züge gegen die Ungläubigen.

Illustration aus

"Handbuch der Waffenkunde" von Wendelin Boeheim;

Verlag E.A. Seemann, Leipzig, 1890. Online verfügbar im ► "Deutschen Textarchiv".

|

SCH |

Schutz-Waffen

Als Schutz-Waffen werden alle Arten von Gegenstände bezeichnet, die zu dem Zweck gefertigt wurden oder dazu geeignet sind, die spezifische Wirkung von

Waffen auf einen Körper abzufangen, teilweise zu mildern oder vollständig zu verhindern, jedoch nicht zu einem direkten Waffen auf einen Körper abzufangen, teilweise zu mildern oder vollständig zu verhindern, jedoch nicht zu einem direkten  Angriff geeignet sind. Schutz-Waffen dienen somit primär der Abwendung von Sach-, Körper- und/oder Personen-Schäden bzw. dem Schutz vor Verletzungen und somit der Angriff geeignet sind. Schutz-Waffen dienen somit primär der Abwendung von Sach-, Körper- und/oder Personen-Schäden bzw. dem Schutz vor Verletzungen und somit der

Verteidigung; sekundär zur unbeschadet vorgetragenen Ausführung eines Angriffs.

Verteidigung; sekundär zur unbeschadet vorgetragenen Ausführung eines Angriffs.

Seit der  Antike ging die Herstellung der Waffen mit der Entwicklung entsprechender Schutz-Waffen einher, die in erster Hinsicht mit der Zielsetzung gefertigt wurden, den menschlichen Körper in Teilen oder in Gänze zu bedecken, wobei die technische Konstruktion darauf ausgelegt sein sollte, in der Praxis weitestgehenden Schutz vor möglichst vielen Arten von Antike ging die Herstellung der Waffen mit der Entwicklung entsprechender Schutz-Waffen einher, die in erster Hinsicht mit der Zielsetzung gefertigt wurden, den menschlichen Körper in Teilen oder in Gänze zu bedecken, wobei die technische Konstruktion darauf ausgelegt sein sollte, in der Praxis weitestgehenden Schutz vor möglichst vielen Arten von  Gebrauchs- bzw. Gebrauchs- bzw.  Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen zu gewährleisten, ohne dabei die Beweglichkeit bzw. die Mobilität des Trägers einer Schutz-Waffe (bspw. im Rahmen eines Hand- (oder Nah-Kampf-) Waffen zu gewährleisten, ohne dabei die Beweglichkeit bzw. die Mobilität des Trägers einer Schutz-Waffe (bspw. im Rahmen eines

Zwei-Kampfes) zu behindern.

Zwei-Kampfes) zu behindern.

Im  Mittelalter unterschied man im deutsch-sprachigen Raum zwischen der s.g. Mittelalter unterschied man im deutsch-sprachigen Raum zwischen der s.g.  Trutz-Waffen, die ausschließlich für einen Angriff geeignet waren, und den Schutz-Waffen, die vor eben diesen schützen sollten. Die Kombination von Schutz- und Trutz-Waffen wurde als "Rüstzeug" bezeichnet, das wiederum zusammen mit der Trutz-Waffen, die ausschließlich für einen Angriff geeignet waren, und den Schutz-Waffen, die vor eben diesen schützen sollten. Die Kombination von Schutz- und Trutz-Waffen wurde als "Rüstzeug" bezeichnet, das wiederum zusammen mit der

Rüstung eines

Rüstung eines

Ritters bspw. in der

Ritters bspw. in der

"Rüstkammer" eines schützenden Bauwerks (siehe dazu

"Rüstkammer" eines schützenden Bauwerks (siehe dazu

Befestigungen) aufbewahrt bzw. bereitgehalten wurde.

Befestigungen) aufbewahrt bzw. bereitgehalten wurde.

Wichtigste Komponenten der klassischen Schutz-Waffen waren:

Mit dem Aufkommen der

Feuer-Waffen im 14. Jahrhundert und der baldigen Entwicklung und Verbreitung immer effektiverer Arten von

Feuer-Waffen im 14. Jahrhundert und der baldigen Entwicklung und Verbreitung immer effektiverer Arten von

Hand- und

Hand- und

Faust-Feuer-Waffen, insbesondere der

Faust-Feuer-Waffen, insbesondere der

Artillerie-Geschütze, verloren die klassischen ritterlichen Schutz-Waffen zunehmend ihre Schutz-Funktion, somit an militärischer Bedeutung und wurden spätestens ab dem 16. Jahrhundert nur noch aus Prestige-, Repräsentations- oder Status-Gründen angelegt. Hingegen erwiesenen sich einzelne "Schutz-Stücke" in modifizierter Form weiterhin geeignet, um der Wirkung diverser Arten von

Artillerie-Geschütze, verloren die klassischen ritterlichen Schutz-Waffen zunehmend ihre Schutz-Funktion, somit an militärischer Bedeutung und wurden spätestens ab dem 16. Jahrhundert nur noch aus Prestige-, Repräsentations- oder Status-Gründen angelegt. Hingegen erwiesenen sich einzelne "Schutz-Stücke" in modifizierter Form weiterhin geeignet, um der Wirkung diverser Arten von  Blank-Waffen widerstehen zu können. Blank-Waffen widerstehen zu können.

Die legendären Ritter wandelten sich in die s.g. "Kürissers", besser bekannt als

Kürassiere.

Kürassiere.

Erwiesen sich klassische Schutz-Waffen in den Kriegen des endenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts bis auf den "Stahlhelm" als vollkommen ineffektiv, so führte die Entwicklung neuartiger Werkstoffe wie Keramik, Plastik, Polyamid- oder Carbon-Fasern ab den sechziger Jahren zur Einführung innovativer Schutz-Waffen wie diverse moderne Gefechts- oder Einsatz-Helme samt geeigneter Schutz-Masken, schlag-, schuss-, splitter- bzw. stich-hemmende Schutz-Westen samt Protektoren bzw. s.g. Exo-Skelette.

In der Bundesrepublik Deutschland bilden Schutz-Waffen bzw. dazu geeignete Gegenstände seit 1989 laut  § 17a Versammlungsgesetz (VersG) ein besonderes Gebiet der Waffen. Hinter-Grund dieser Gesetz-Gebung ist die Zielsetzung, staatlichen Hoheits-Kräften rechtssichere Möglichkeiten zu verschaffen, Identifizierungs- und/oder Vollstreckungs-Maßnahmen einleiten und durchführen zu können, die von den ausgemachten Delinquenten nicht durch passiven oder aktiven Widerstand behindert oder eingeschränkt bzw. durch das Tragen von Schutz-Waffen abgewehrt werden können. In diesem Sinne kommen als Schutz-Waffen bzw. s.g. Schutz-Stücke alle Gegenstände in Betracht, die zwar nicht zu einem Angriff oder zur Zufügung von Verletzungen geeignet sind, aber vor Beeinträchtigungen bzw. Verletzungen schützen. Dazu gehören bspw. schnittfeste Handschuhe, Motorad- bzw. Integral-Helme, Atem- bzw. Gesichts-Schutzmasken, Leder-Kombinationen, Schutzwesten oder improvisierte Körper-Panzerungen aller Art. § 17a Versammlungsgesetz (VersG) ein besonderes Gebiet der Waffen. Hinter-Grund dieser Gesetz-Gebung ist die Zielsetzung, staatlichen Hoheits-Kräften rechtssichere Möglichkeiten zu verschaffen, Identifizierungs- und/oder Vollstreckungs-Maßnahmen einleiten und durchführen zu können, die von den ausgemachten Delinquenten nicht durch passiven oder aktiven Widerstand behindert oder eingeschränkt bzw. durch das Tragen von Schutz-Waffen abgewehrt werden können. In diesem Sinne kommen als Schutz-Waffen bzw. s.g. Schutz-Stücke alle Gegenstände in Betracht, die zwar nicht zu einem Angriff oder zur Zufügung von Verletzungen geeignet sind, aber vor Beeinträchtigungen bzw. Verletzungen schützen. Dazu gehören bspw. schnittfeste Handschuhe, Motorad- bzw. Integral-Helme, Atem- bzw. Gesichts-Schutzmasken, Leder-Kombinationen, Schutzwesten oder improvisierte Körper-Panzerungen aller Art.

... mehr zum Thema:  KATEGORISIERUNG der Waffen KATEGORISIERUNG der Waffen

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

|

SCH

29. September 1364 - Hundertjähriger Krieg: "La Bataille d'Auray" ("Quadrae" der französischen und englischen Ritter in der Attacke).

Illustration von Loyset Liédet in den »Chroniques de France« von Jean Froissart um 1370.

(Quelle ► »Bibliothèque nationale de France« (BnF; Paris, FRA).

Schwadron in der Attacke

"The 6th Inniskilling Dragoons"

Aquarell von ►

Richard Simkin in der ► »Anne S. K. Brown Military Collection« (Brown University Library, Providence, Rhode Island, USA).

Schwadron in der Attacke

"Scotland Forever!" (Die "Scots Greys" bei ► Waterloo)

Gemälde von ► Elizabeth (Thompson) Butler in der ► »Bridgeman Art Library« (Leeds Museums and Galleries; Leeds, West Yorkshire, UK).

|

Schwadron (auch  Eskadron) Eskadron)

(engl.: Squadron; franz.: Escadron; russ.: Эскадрон)

Allgemein versteht man unter einer Schwadron eine  Teil-Einheit der Teil-Einheit der

Kavallerie, die hierarchisch zwischen der

Kavallerie, die hierarchisch zwischen der  Kompanie und dem Kompanie und dem  Regiment -, in Ausnahmen auch dem Regiment -, in Ausnahmen auch dem  Bataillon oder der Bataillon oder der  Division eingeordnet wird. Division eingeordnet wird.

Der Begriff Schwadron ist eine deutsche Ableitung des italienischen "Squadrone" (lat.: Quadra: Karo, Quadrat, Karree bzw. Exquadra: Schlacht-Haufen, davon ital.: Squadra: Gruppe oder Trupp; daraus port.: Esquadro; Fläche, Raute). Die Schwadron ist etymologisch somit gleichzusetzen mit der im deutschen, skandinavischen und slawischen Sprach-Raum verbreiteten Eskadron. Die Bezeichnung geht historisch zurück auf die sogenannte

Haufen-Taktik des späten

Haufen-Taktik des späten  Mittelalters und bezeichnete hier eine Aufteilung der Mittelalters und bezeichnete hier eine Aufteilung der  Schlacht-Ordnung in einzelne Schlacht-Ordnung in einzelne

Schlacht-Haufen. Die Kavallerie, die in der Regel die

Schlacht-Haufen. Die Kavallerie, die in der Regel die

Flügel der klassischen

Flügel der klassischen

Linear-Formation mit bis zu siebzehn (!) Gliedern tiefen

Linear-Formation mit bis zu siebzehn (!) Gliedern tiefen  Aufstellungen zu decken hatte, fand mit dem Aufkommen der Aufstellungen zu decken hatte, fand mit dem Aufkommen der

Feuer-Waffen mehr und mehr als schnell-bewegliche

Feuer-Waffen mehr und mehr als schnell-bewegliche

Reserve Verwendung und wurde aus diesem Grund ebenfalls in

Reserve Verwendung und wurde aus diesem Grund ebenfalls in

taktische Teil-Einheiten untergliedert. Ab dem

taktische Teil-Einheiten untergliedert. Ab dem  Dreißigjährigen Krieg unterteilten sich europaweit beinahe alle Dreißigjährigen Krieg unterteilten sich europaweit beinahe alle

Lanzier-,

Lanzier-,

Dragoner- und

Dragoner- und

Kürassier-Regimenter samt den aufkommenden

Kürassier-Regimenter samt den aufkommenden

"Huszári" (Husaren) in Schwadronen oder Eskadronen.

"Huszári" (Husaren) in Schwadronen oder Eskadronen.

Seit dem 16. Jahrhundert verbreitete sich der Begriff vor allem in den  Armeen Spaniens und Portugals und etablierte sich annehmbar während der diversen englisch-spanischen Konflikte zwischen 1559 und 1604 auch in der Armeen Spaniens und Portugals und etablierte sich annehmbar während der diversen englisch-spanischen Konflikte zwischen 1559 und 1604 auch in der

englischen und späteren britischen Armee. Hier galt die "Squadron" anfänglich als Bezeichnung für ein kleines

englischen und späteren britischen Armee. Hier galt die "Squadron" anfänglich als Bezeichnung für ein kleines

Karree der

Karree der

Infanterie, wurde dann auch von der Kavallerie übernommen und hier Bezeichnung einer Unter-Einheit eines Regiments von unbestimmter Stärke. Bis 1776 konnte die "Squadron" einerseits von zwei bis vier Kompanien gebildet -, andererseits mit einer Kompanie gleichgesetzt werden. Ab 1788 wurde die britische Schwadron in zwei "Troops" gegliedert, die vom jeweils dienst-älteren bzw.

Infanterie, wurde dann auch von der Kavallerie übernommen und hier Bezeichnung einer Unter-Einheit eines Regiments von unbestimmter Stärke. Bis 1776 konnte die "Squadron" einerseits von zwei bis vier Kompanien gebildet -, andererseits mit einer Kompanie gleichgesetzt werden. Ab 1788 wurde die britische Schwadron in zwei "Troops" gegliedert, die vom jeweils dienst-älteren bzw.

"Senior-Captain" kommandiert wurde. Während der sogenannten

"Senior-Captain" kommandiert wurde. Während der sogenannten

Halbinsel-Kriege zwischen 1809 und 1814 verfügte ein Troop etat-mäßig über einen Captain, zwei

Halbinsel-Kriege zwischen 1809 und 1814 verfügte ein Troop etat-mäßig über einen Captain, zwei

"Lieutenants", einen

"Lieutenants", einen

"Cornet", einen

"Cornet", einen

"Sergeant-Major", einen

"Sergeant-Major", einen

"Furrier", vier

"Furrier", vier

"Sergeants", vier

"Sergeants", vier

"Corporals", einen

"Corporals", einen

"Trumpeter" und mindestens fünfundachtzig "Troopers" - zusammen hundert Mann. Bei

"Trumpeter" und mindestens fünfundachtzig "Troopers" - zusammen hundert Mann. Bei

Waterloo lag die durchschnittliche Stärke einer Schwadron zu zwei Troops bei etwa hundertachtzig Mann; zwei bis vier Schwadronen bildeten ein Regiment, das von einem

Waterloo lag die durchschnittliche Stärke einer Schwadron zu zwei Troops bei etwa hundertachtzig Mann; zwei bis vier Schwadronen bildeten ein Regiment, das von einem

"Lieutenant-Colonel" kommandiert wurde, dem auch die

"Lieutenant-Colonel" kommandiert wurde, dem auch die

Depot-Schwadron unterstand. Jede Schwadron führte eine

Depot-Schwadron unterstand. Jede Schwadron führte eine

Standarte, wobei die erste Schwadron die sogenannte "King´s Standard" (siehe dazu

Standarte, wobei die erste Schwadron die sogenannte "King´s Standard" (siehe dazu

King´s Color) präsentierte, alle weiteren Schwadronen ein sogenanntes "Regimental guidon" (siehe dazu

King´s Color) präsentierte, alle weiteren Schwadronen ein sogenanntes "Regimental guidon" (siehe dazu

Regimental Color) zeigten.

Regimental Color) zeigten.

Die Kavallerie-Regimenter der

US-Army waren in der Regel in zehn bis zwölf Kompanien (auch als "Troops" bezeichnet) unterteilt, die (unter Ausnahme des Buchstabens "J", der handschriftlich mit dem Buchstaben "I" verwechselt werden konnte) alphabetisch von "A" bis "M" benannt und nur in der

US-Army waren in der Regel in zehn bis zwölf Kompanien (auch als "Troops" bezeichnet) unterteilt, die (unter Ausnahme des Buchstabens "J", der handschriftlich mit dem Buchstaben "I" verwechselt werden konnte) alphabetisch von "A" bis "M" benannt und nur in der

Garnison bzw. während eines

Garnison bzw. während eines

Feld-Zuges in Bataillone zusammengefasst und von einem Major kommandiert wurden (kurios waren die ab 1864 in der konföderierten Kavallerie formierten "Q-Kompanien", deren Angehörige aufgrund fehlender Pferde zwar als Kavalleristen geführt jedoch einstweilig als Infanteristen eingesetzt wurden). Bis zur offiziellen Abschaffung der Bataillons-Ebene im Jahr 1862 bildeten regulär zwei Kompanien eine Schwadron, zwei Schwadronen wiederum ein Bataillon (wobei nach 1862 auch taktische Aufteilungen zu drei Kompanien vorkamen). Orientierte sich eine Dragoner-Kompanie der US-Kavallerie gliederungs-mäßig anfänglich am britischen Vorbild, so bewegte sich die etat-mäßige Soll-Stärke bei etwa fünfundneunzig Mann: Neben dem "Captain" als Kompanie-Führer standen der "First Lieutenant" und der "Second Lieutenant" als Stellvertreter bzw. Zug-Führer. Dazu der "First Sergeant", ein "Quartermaster Sergeant", zwei "Cornetts", vier "Line Sergeants", acht "Corporals", zwei "Trumpeters", zwei "Farriers" (Sattler und Fahrer) und zweiundsiebzig "Privates". Dazu der Chirurg, der jedoch in der Regel als

Feld-Zuges in Bataillone zusammengefasst und von einem Major kommandiert wurden (kurios waren die ab 1864 in der konföderierten Kavallerie formierten "Q-Kompanien", deren Angehörige aufgrund fehlender Pferde zwar als Kavalleristen geführt jedoch einstweilig als Infanteristen eingesetzt wurden). Bis zur offiziellen Abschaffung der Bataillons-Ebene im Jahr 1862 bildeten regulär zwei Kompanien eine Schwadron, zwei Schwadronen wiederum ein Bataillon (wobei nach 1862 auch taktische Aufteilungen zu drei Kompanien vorkamen). Orientierte sich eine Dragoner-Kompanie der US-Kavallerie gliederungs-mäßig anfänglich am britischen Vorbild, so bewegte sich die etat-mäßige Soll-Stärke bei etwa fünfundneunzig Mann: Neben dem "Captain" als Kompanie-Führer standen der "First Lieutenant" und der "Second Lieutenant" als Stellvertreter bzw. Zug-Führer. Dazu der "First Sergeant", ein "Quartermaster Sergeant", zwei "Cornetts", vier "Line Sergeants", acht "Corporals", zwei "Trumpeters", zwei "Farriers" (Sattler und Fahrer) und zweiundsiebzig "Privates". Dazu der Chirurg, der jedoch in der Regel als

Nicht-Kombattant geführt wurde. Im Fall der Zusammenlegung mehrerer Kompanien zu einer Schwadron bzw. zu einem Bataillon übernahm entweder der dienst-älteste Kompanie-Chef das Kommando oder das Regiment betraute einen

Nicht-Kombattant geführt wurde. Im Fall der Zusammenlegung mehrerer Kompanien zu einer Schwadron bzw. zu einem Bataillon übernahm entweder der dienst-älteste Kompanie-Chef das Kommando oder das Regiment betraute einen

Stabs-Offizier ab dem Rang eines

Stabs-Offizier ab dem Rang eines

Majors mit dem Ober-Befehl.

Majors mit dem Ober-Befehl.

In der Gegenwart bezeichnet die Eskadron bzw. Schwadron in verschiedenen Armeen eine Teil-Einheit der (vorwiegend leichten)

Panzer-Truppe bzw. der

Panzer-Truppe bzw. der

Marine oder der

Marine oder der

Luftwaffe in der ungefähren Stärke eines Bataillons (siehe auch

Luftwaffe in der ungefähren Stärke eines Bataillons (siehe auch

Geschwader).

Geschwader).

... siehe dazu übersichtlich:  Truppen-Teile Truppen-Teile

... siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

... zurück zum  Register Register

|

Taktisches Zeichen:

Zeichen einer Schwadron der

►

Kavallerie.

US-Kavallerie um 1855,

aus der Uniform-Serie:

"Cavalry and Dragoons" von

Henry Alexander Ogden

(Quelle: ► "1st Cavalry Division")

"Get 'Em Boys!"

"7th US-Cavalry" um 1867

Gemälde von

Jerry Thomas

(Quelle: ► "Fort Wallace Museum")

Helikopter-Schwadron der "US Air-Cavalry" mit Helikoptern vom Typ Bell OH-58D "Kiowa" (1st Squadron, 17th Cavalry Regiment, 82nd Combat Aviation Brigade) über Fayetteville (N.C., USA).

(Quelle: ► WIKIWAND)

|

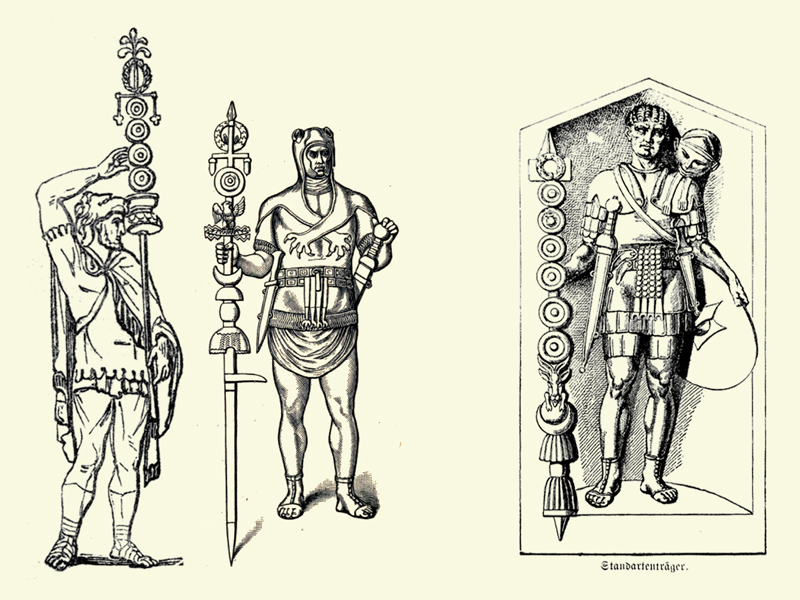

SIG

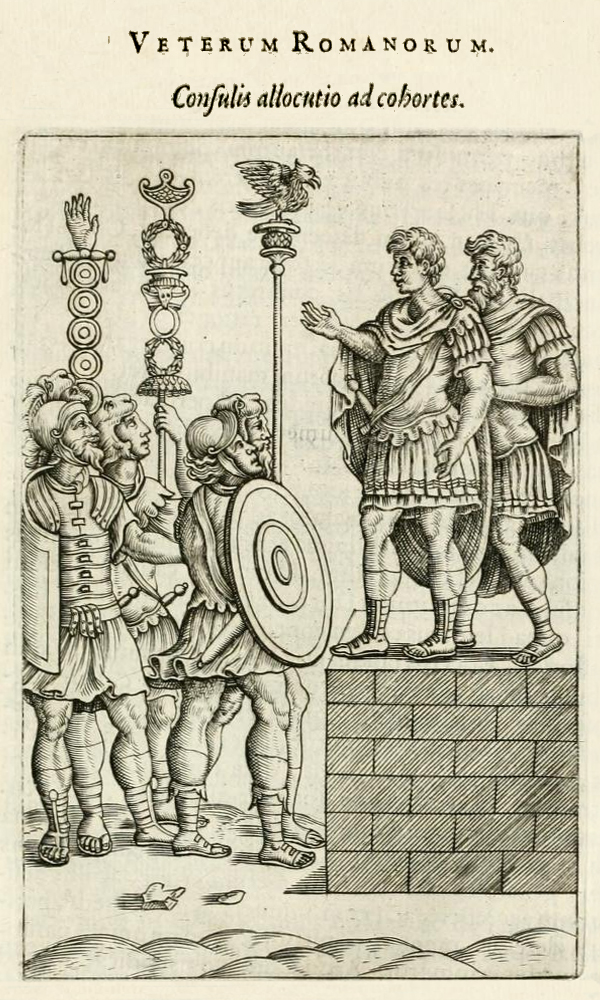

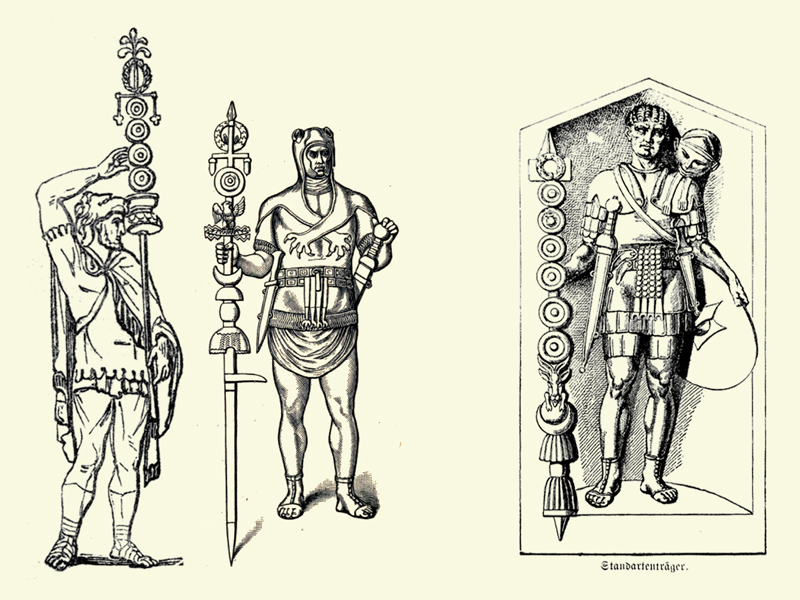

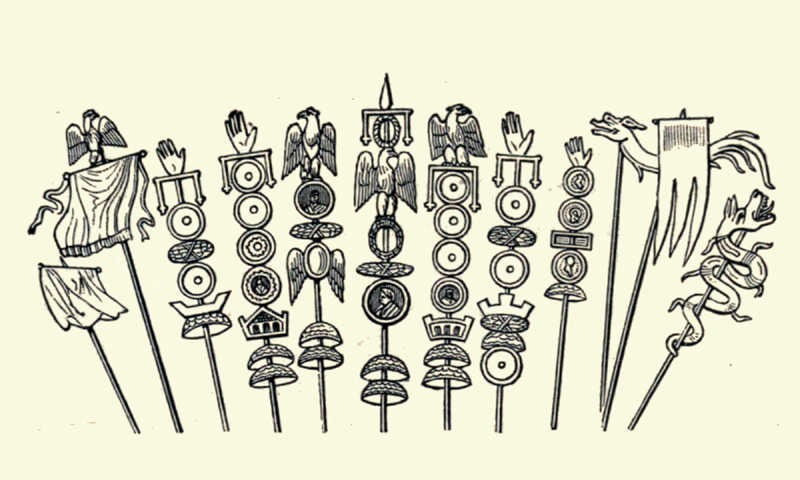

"Signifer" - Feldzeichen-Träger einer Centuria

Links: Illustration aus "The illustrated Companion to the Latin Dictionary and Greek Lexicon" von Anthony Rich (Longman, Brown u.a.; London 1849; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«).

Mitte: Illustration aus "Caesar's Gallic War" von James Bradstreet Greenough u.a. (Ginn & Company; Boston 1899; online komplett verfügbar im Internet-Archiv ► »archive.org«)

Zeichnung nach einer Grab-Platte in der Sammlung des Landesmuseums Bonn (Römer-Museum).

Rechts: Illustration aus "Leben und Sitten der Römer in der Kaiserzeit" von Julius Jung (2te Abteilung; Leipzig und Prag 1884; online komplett verfügbar in der ► »Biblioteka Narodowa« [Warschau; POL]).

Bemerkenswert hier die dargestellte Helm-Maske (Larva), die eigentlich von der Reiterei getragen wurde.

|

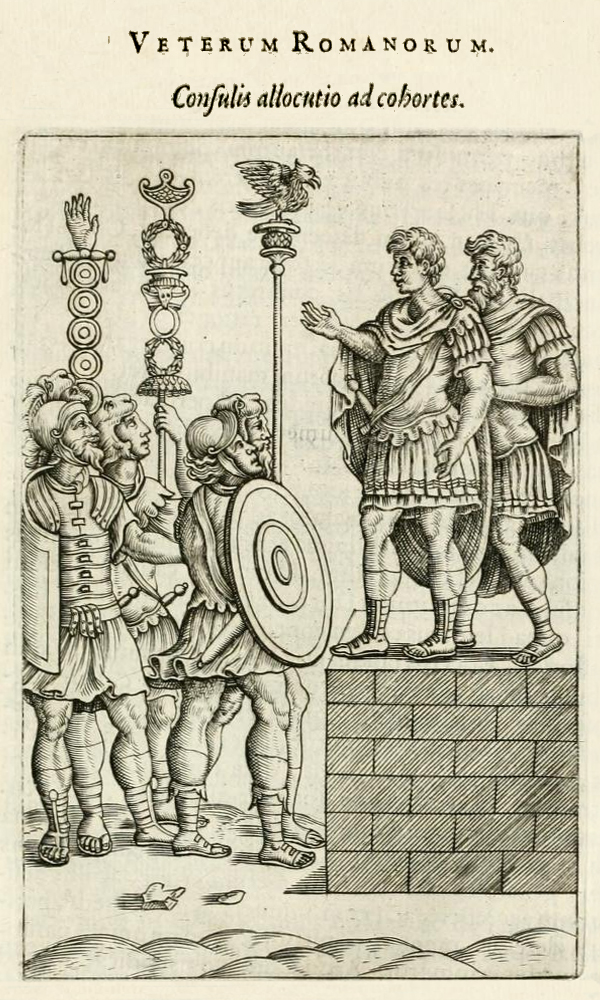

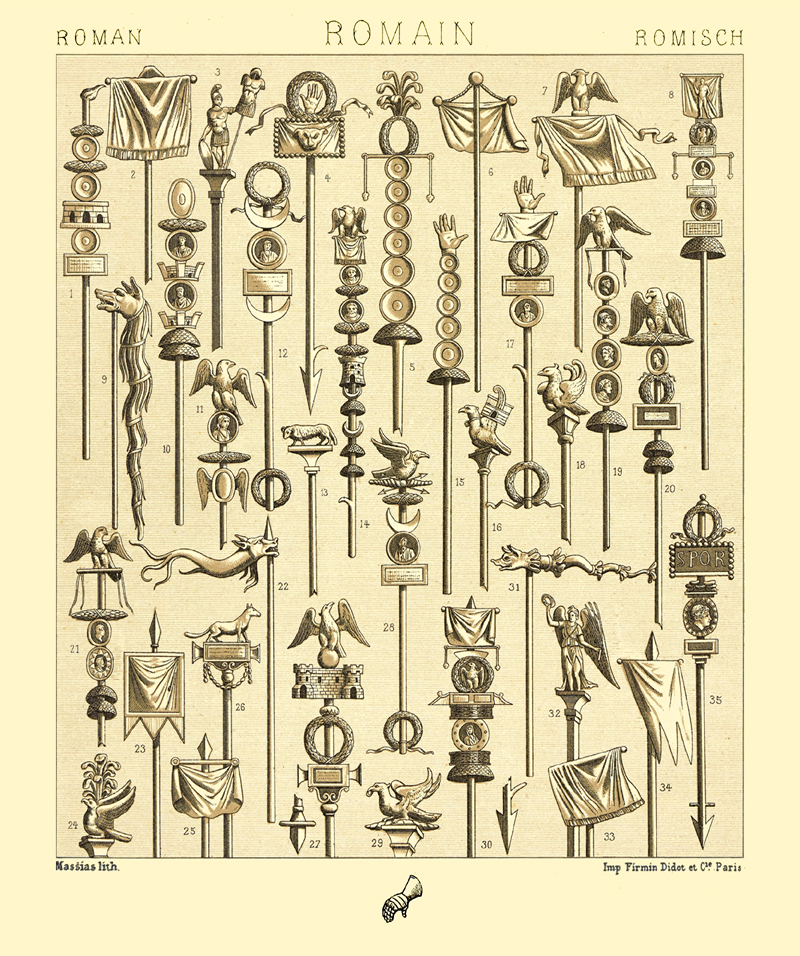

Signifer

Der "Signifer" (vom lat. signum: das Zeichen, und ferre; bringen, tragen; somit der Träger des [Feld-] Zeichens) war in einer

römischen Legion der Träger des

römischen Legion der Träger des  Signums einer Signums einer  "Centuria". Die insgesamt 60 "Signiferi" einer Legion bildeten zusammen mit den "Centuria". Die insgesamt 60 "Signiferi" einer Legion bildeten zusammen mit den

"Vexillarii" der 30

"Vexillarii" der 30  Manipel und 10 Manipel und 10

Kohorten sowie dem

Kohorten sowie dem

"Aquilifer" die Gruppe der

"Aquilifer" die Gruppe der

"Signiferi", die wiederum zusammen mit rang-niederen

"Signiferi", die wiederum zusammen mit rang-niederen

Offizieren bzw.

Offizieren bzw.

Unteroffizieren einer Legion das Korps der rund 600

Unteroffizieren einer Legion das Korps der rund 600

"Principales" stellten.

"Principales" stellten.

In der Regel wurde ein "Signifer" aus der Masse der erfahrenen, besonders tapferen und verdienstvollen

Legionäre ausgewählt, wobei dessen Status (siehe dazu

Legionäre ausgewählt, wobei dessen Status (siehe dazu

"immunis") für die als

"immunis") für die als

Auszeichnung betrachtete Ehre keine Rolle spielte; die römische Legion honorierte besondere Verdienste im Kampf mit dem Titel "sesquiplicarius" (anderthalbfacher Sold-Empfänger) bzw. "duplicarius" oder "triplicarius" (doppelter oder dreifacher

Auszeichnung betrachtete Ehre keine Rolle spielte; die römische Legion honorierte besondere Verdienste im Kampf mit dem Titel "sesquiplicarius" (anderthalbfacher Sold-Empfänger) bzw. "duplicarius" oder "triplicarius" (doppelter oder dreifacher

Sold).

Sold).

Obwohl der

Feld-Zeichen-Träger rang-mäßig über den

Feld-Zeichen-Träger rang-mäßig über den

Optio einer Zenturie gestellt war, hatte er in der Hundertschaft keine

Optio einer Zenturie gestellt war, hatte er in der Hundertschaft keine

Kommando-Gewalt. Da der "Signifer" während eines

Kommando-Gewalt. Da der "Signifer" während eines

Feld-Zuges bzw. im

Feld-Zuges bzw. im

Feld-Lager aber auch die Kasse der Zenturie verwaltete, waren neben einem gewissen buchhalterischen Talent vor allem das Vertrauen der Kameraden Voraussetzung für die

Feld-Lager aber auch die Kasse der Zenturie verwaltete, waren neben einem gewissen buchhalterischen Talent vor allem das Vertrauen der Kameraden Voraussetzung für die

Dienst-Stellung (womit der Signifer unter den einfachen Legionären erheblichen Einfluss gehabt haben dürfte).

Dienst-Stellung (womit der Signifer unter den einfachen Legionären erheblichen Einfluss gehabt haben dürfte).

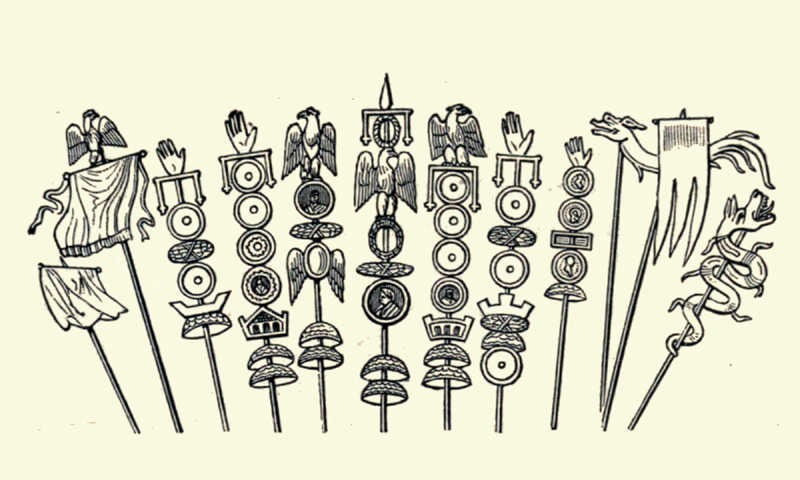

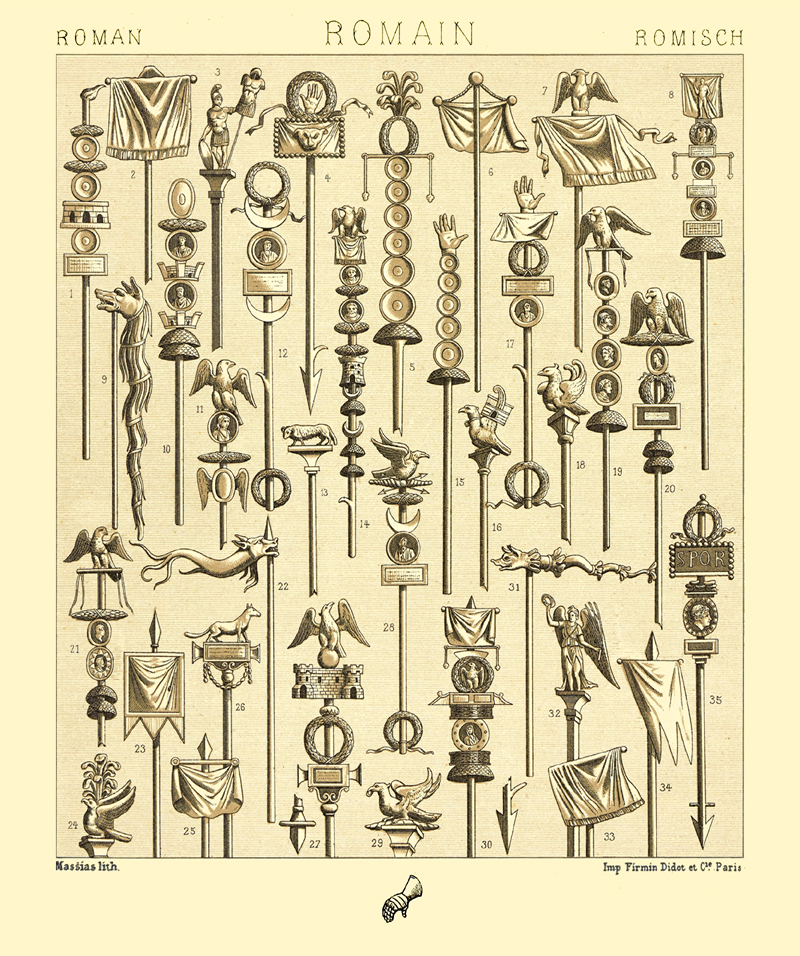

Verschiedene zeitgenössische Darstellungen in musealen Sammlungen belegen, dass die Signa primär dazu dienten, die den einzelnen Zenturien verliehenen Auszeichnungen (verzierte Scheiben und medaillon-artige Plaketten mit stilisierten Symbolen, Kränzen, Girlanden etc.; siehe dazu

"Phalerae" bzw.

"Phalerae" bzw.

"Dona militaria") zu präsentieren. Da die Feld-Zeichen somit den gesammelten Ruhm einer einzelnen Einheit wieder-spiegelten, wurden die Stücke rituell und kultisch verehrt, in der

"Dona militaria") zu präsentieren. Da die Feld-Zeichen somit den gesammelten Ruhm einer einzelnen Einheit wieder-spiegelten, wurden die Stücke rituell und kultisch verehrt, in der

Garnison bzw. innerhalb des

Garnison bzw. innerhalb des

Lagers in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht (siehe dazu

Lagers in einem altar-ähnlichen und besonders bewachten Fahnen-Heiligtum untergebracht (siehe dazu

"Aedes Signorum", das auch die

"Aedes Signorum", das auch die

Truppen- bzw. Kriegs-Kasse der Legion enthielt) und in der

Truppen- bzw. Kriegs-Kasse der Legion enthielt) und in der

Schlacht mit dem Leben verteidigt. Der Verlust des Signums galt als höchste Schande.

Schlacht mit dem Leben verteidigt. Der Verlust des Signums galt als höchste Schande.

Sekundärer Zweck des Signums bzw. Aufgabe des Signifers war es, den Legionären der Einheit aber auch dem

Feld-Herrn den aktuellen Standort des kommandierenden

Feld-Herrn den aktuellen Standort des kommandierenden  "Centurio" anzuzeigen und dessen "Centurio" anzuzeigen und dessen

Befehle oder die

Befehle oder die

Signale der

Signale der