Unter dem Begriff "Arkeley" (auch Arckeley oder "Archeley"; von lat.: "Arcus", altlat.: "arquus": der Bogen) wurden im deutschen Sprach-Raum zwischen dem späten 13. und dem frühen 17. Jahrhundert sämtliche Arten und Typen des sog.  "Antwerkes" als auch das zu dessen Fertigung und Bedienung, Instand-Haltung bzw. -Setzung erforderliche Personal bezeichnet. Dies umfasst im Einzelnen sämtliche schweren "Antwerkes" als auch das zu dessen Fertigung und Bedienung, Instand-Haltung bzw. -Setzung erforderliche Personal bezeichnet. Dies umfasst im Einzelnen sämtliche schweren

Kriegs-Maschinen und technischen Konstruktionen samt deren

Kriegs-Maschinen und technischen Konstruktionen samt deren

Mannschaften sowie alle Arten von mechanischen und später pyrotechnischen

Mannschaften sowie alle Arten von mechanischen und später pyrotechnischen

Geschützen incl. deren

Geschützen incl. deren

Bedienungen, die in irgendeiner Art oder Weise im Rahmen der

Bedienungen, die in irgendeiner Art oder Weise im Rahmen der

Kriegs-Führung – ortsfest oder mobil – offensive oder defensive, provisorische oder zweckbestimmte Verwendung gefunden haben oder zum Einsatz gebracht werden konnten (siehe dazu auch

Kriegs-Führung – ortsfest oder mobil – offensive oder defensive, provisorische oder zweckbestimmte Verwendung gefunden haben oder zum Einsatz gebracht werden konnten (siehe dazu auch

Belagerung). Darüber hinaus wurden der Arkeley auch sämtliche Gewerke zugerechnet, die im Kriegs-Bauwesen eingesetzt oder benötigt wurden bzw. die die zu diesen Zwecken erforderlichen

Belagerung). Darüber hinaus wurden der Arkeley auch sämtliche Gewerke zugerechnet, die im Kriegs-Bauwesen eingesetzt oder benötigt wurden bzw. die die zu diesen Zwecken erforderlichen

Kriegs-Gerätschaften vor Ort anfertigen und bedienen konnten (bspw.

Kriegs-Gerätschaften vor Ort anfertigen und bedienen konnten (bspw.

Befestigungen aller Art, Kräne und Winden, horizontale oder vertikale Rammen etc.).

Befestigungen aller Art, Kräne und Winden, horizontale oder vertikale Rammen etc.).

Mit der zunehmenden Verbreitung der

Feuer-Rohre ab Mitte des 14. Jahrhunderts wurden auch diese

Feuer-Rohre ab Mitte des 14. Jahrhunderts wurden auch diese  Waffen der Arkeley zugeordnet. In kürzester Zeit erwiesen sich Waffen der Arkeley zugeordnet. In kürzester Zeit erwiesen sich

Kanonen,

Kanonen,

Haubitzen und

Haubitzen und

Mörser in der Art zweckdienlich, dass der größte Teil der bis dahin bzw. in den späten

Mörser in der Art zweckdienlich, dass der größte Teil der bis dahin bzw. in den späten

Ritter- und bald darauf folgenden

Ritter- und bald darauf folgenden

Landsknecht-Heeren verbreiteten Kriegs-Maschinen verschwand. Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648; siehe dazu

Landsknecht-Heeren verbreiteten Kriegs-Maschinen verschwand. Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648; siehe dazu  WIKIPEDIA) verbreitete sich dann für feuernde Geschütze aller Art die französische Bezeichnung WIKIPEDIA) verbreitete sich dann für feuernde Geschütze aller Art die französische Bezeichnung

"Artillier" (altfranz.: Kriegs-Gerät), aus dem sich wiederum der deutsche Ausdruck

"Artillier" (altfranz.: Kriegs-Gerät), aus dem sich wiederum der deutsche Ausdruck

Artillerie ableitete, der mit der Errichtung der sog.

Artillerie ableitete, der mit der Errichtung der sog.

"Stehenden Heere" gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Sammel-Bezeichnung der neu aufkommenden

"Stehenden Heere" gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Sammel-Bezeichnung der neu aufkommenden  Truppen-Gattung wurde. Truppen-Gattung wurde.

|

"Ritterfeldzug" - Tross eines mittelalterlichen Heeres.

Gemälde von Anton Hoffmann (1863-1938), lt. ► »Invaluable«in privater Sammlung.

|

|

|

Aufgrund der Vielzahl handwerklicher Gewerke, die im Fall bewaffneter Konflikte mehrheitlich aus der frühbürgerlich-städtischen Zivil-Gesellschaft als Hersteller und/oder Zulieferer -, als Bedienungs-, Wartungs- oder Instandsetzungs-Mannschaft von Kriegs-Geräten oder –Maschinen im Einzelnen oder in Kooperationen zum Einsatz kamen, galt die Arkeley innerhalb des späten  mittelalterlichen und frühen mittelalterlichen und frühen

neuzeitlichen

neuzeitlichen  Heeres-Wesens als eigene Heeres-Wesens als eigene

zunftmäßige Kunst, deren Mitglieder infolge des Umstandes, dass sie nicht unmittelbar am

zunftmäßige Kunst, deren Mitglieder infolge des Umstandes, dass sie nicht unmittelbar am

Gefecht Mann gegen Mann beteiligt waren bzw. nur in Ausnahmen in direkte bzw. persönlich ausgetragene

Gefecht Mann gegen Mann beteiligt waren bzw. nur in Ausnahmen in direkte bzw. persönlich ausgetragene  Nah- oder blutige Nah- oder blutige  Zwei-Kämpfe verwickelt wurden, anfänglich den Status von Zwei-Kämpfe verwickelt wurden, anfänglich den Status von

"Nicht-Kombattanten" hatten. Bspw. gehörte die Bedienungs-Mannschaft einer

"Nicht-Kombattanten" hatten. Bspw. gehörte die Bedienungs-Mannschaft einer

Blide der Zunft der Blidner (auch Blydner oder Bleidner) an; die von den Handwerkern gestellt wurden, die nicht nur an der Fertigung der einzelnen Bau-Teile der Kriegs-Maschine beteiligt und dementsprechend mit der Funktion und der Bedienung ihres

Blide der Zunft der Blidner (auch Blydner oder Bleidner) an; die von den Handwerkern gestellt wurden, die nicht nur an der Fertigung der einzelnen Bau-Teile der Kriegs-Maschine beteiligt und dementsprechend mit der Funktion und der Bedienung ihres  "Stückes" vertraut waren, sondern darüber hinaus auch sämtliche anfallenden Reparaturen schnell und unkompliziert ausführen konnten (genannt sein hier bspw. Zimmerer, Tischler und Stellmacher, Schmiede und Seiler). "Stückes" vertraut waren, sondern darüber hinaus auch sämtliche anfallenden Reparaturen schnell und unkompliziert ausführen konnten (genannt sein hier bspw. Zimmerer, Tischler und Stellmacher, Schmiede und Seiler).

|

"Blide" um 1350 (auch Tribock oder Trebuchet). Text-Illustration aus »Weapons - A Pictorial History« von Edwin Tunis; The World Publishing Company, 1954 (Quelle: eigene Sammlung) |

|

|

"Machines de Guerre des croisés"

Illustration von Gustave Doré in Band I »Histoire des Croisades« von Joseph-François Michaud; Editeurs Furne, Jouvet et Cie, Paris 1877 (Quelle: befreundeter Sammler)

Online komplett verfügbar in der  »Gallica« - Bibliothèque nationale de France (BnF) »Gallica« - Bibliothèque nationale de France (BnF) |

In der Regel waren die Mitglieder der einzelnen städtischen zunftmäßigen Künste und Gewerke im Fall einer bewaffneten Bedrohung dem jeweiligen Rat einer Stadt unterstellt. Häufig bestanden aber auch mit dem Landes-Regenten Verträge, einen vereinbarten Anteil des sog.

"Zeugs" samt Mannschaften, Fuhr-Werken und Zug-Tieren dem

"Zeugs" samt Mannschaften, Fuhr-Werken und Zug-Tieren dem  "Defensions-Werk" zu unterstellen. Da die Mitglieder der verschiedenen Zünfte jedoch die Prämisse durchzusetzen wussten, ihr jeweiliges Gewerk grundsätzlich "wohlfeil und frey" ausüben zu können, stand ihnen auch die Option offen, sich für die Dauer eines "Defensions-Werk" zu unterstellen. Da die Mitglieder der verschiedenen Zünfte jedoch die Prämisse durchzusetzen wussten, ihr jeweiliges Gewerk grundsätzlich "wohlfeil und frey" ausüben zu können, stand ihnen auch die Option offen, sich für die Dauer eines

Feld-Zuges vom Landes-Regenten

Feld-Zuges vom Landes-Regenten

anwerben lassen zu können bzw. direkt in den

anwerben lassen zu können bzw. direkt in den

Dienst eines

Dienst eines

Feld-Herren zu treten.

Feld-Herren zu treten.

|

|

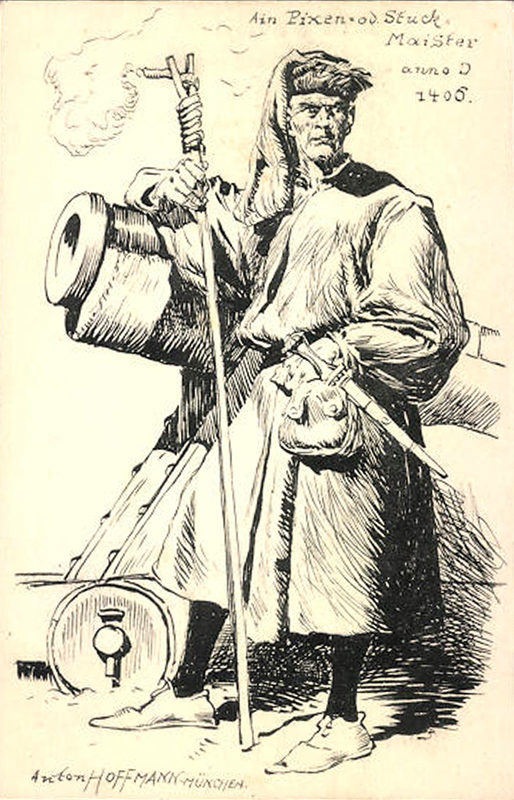

»Ain Pixen- oder Stück-Maister anno D 1406«

Abbildung aus einer Postkarten-Serie von Anton Hoffmann (1863-1938).

(Quelle ► eigene Sammlung)

Zeug der frühen "Arkeley"

Wurf-, Schleuder- und Stoß-Zeug von der Antike bis zum Mittelalter.

Torsions-Geschütze, Katapulte und Rammen (Montage)

Illustrationen u.a. von E. Guillaumot aus "Grundlegendes Wörterbuch der französischen Architektur vom 11. bis 16. Jahrhundert" von Eugène Viollet-le-Duc.

(Quelle: ► »Bayerische Staatsbibliothek«)

|

Vorsteher und damit

Kommandeur einer mittelalterlichen Kriegs-Maschine (eines einzelnen Stückes) und der zugehörigen Stück-Mannschaft war der

Kommandeur einer mittelalterlichen Kriegs-Maschine (eines einzelnen Stückes) und der zugehörigen Stück-Mannschaft war der  Stück-Meister (etwa ab dem 16. Jahrhundert auch Stück-Meister (etwa ab dem 16. Jahrhundert auch

Büchsen- und/oder

Büchsen- und/oder

Geschütz-Meister, in Frankreich der "Maître Cannonier", in Britannien der "Constable"); bei der ingenieur-technischen Truppe anfänglich der Zeug-Meister. Beide waren für die

Geschütz-Meister, in Frankreich der "Maître Cannonier", in Britannien der "Constable"); bei der ingenieur-technischen Truppe anfänglich der Zeug-Meister. Beide waren für die

Ausbildung der ihnen als Bedienungs-Mannschaft unterstehenden

Ausbildung der ihnen als Bedienungs-Mannschaft unterstehenden

Knechte als auch für die Aufrechterhaltung der

Knechte als auch für die Aufrechterhaltung der

Einsatz-Bereitschaft ihrer Kriegs-Maschine bzw. -Gerätschaft verantwortlich und besaßen aufgrund ihres jeweiligen Fach-Wissens, ihrer Erfahrung und des bewiesenen Könnens entsprechendes Ansehen und damit höchste Autorität. So befehligte der Stück-Meister sämtliche

Einsatz-Bereitschaft ihrer Kriegs-Maschine bzw. -Gerätschaft verantwortlich und besaßen aufgrund ihres jeweiligen Fach-Wissens, ihrer Erfahrung und des bewiesenen Könnens entsprechendes Ansehen und damit höchste Autorität. So befehligte der Stück-Meister sämtliche  Stück-Knechte und Stück-Knechte und  "Schneller" (die "Schneller" (die

Lade- und Munitions-Kanoniere) eines mittelalterlichen

Lade- und Munitions-Kanoniere) eines mittelalterlichen

Wurf- oder

Wurf- oder

Schleuder-Geschützes; zur Mitte des 15. Jahrhunderts dann auch unter dem Titel eines Büchsen- oder Geschütz-Meisters die Bedienung mindestens eines "Böllers" oder mehrerer

Schleuder-Geschützes; zur Mitte des 15. Jahrhunderts dann auch unter dem Titel eines Büchsen- oder Geschütz-Meisters die Bedienung mindestens eines "Böllers" oder mehrerer

Büchsen-Schützen (wie bspw. Not- oder Viertel-Büchsen bzw.

Büchsen-Schützen (wie bspw. Not- oder Viertel-Büchsen bzw.

Kartaunen). Er bestimmte die Menge der Pulver-Ladung; er war für das Zielen bzw. Richten der Kanone(n) zuständig; er gab den Feuer-Befehl (aus seiner Berufung ging etwa zur Mitte des 17. Jahrhunderts der

Kartaunen). Er bestimmte die Menge der Pulver-Ladung; er war für das Zielen bzw. Richten der Kanone(n) zuständig; er gab den Feuer-Befehl (aus seiner Berufung ging etwa zur Mitte des 17. Jahrhunderts der

Artillerie-Hauptmann hervor, der das

Artillerie-Hauptmann hervor, der das

Kommando über eine

Kommando über eine

Batterie führte). An zweiter Position stand anfänglich der Zeug-Wart (später wohl auch Zeug-Diener), der für sämtliche materiell- und ingenieur-technischen Belange wie die Fuhr-Werke des

Batterie führte). An zweiter Position stand anfänglich der Zeug-Wart (später wohl auch Zeug-Diener), der für sämtliche materiell- und ingenieur-technischen Belange wie die Fuhr-Werke des

Artillerie-Trosses und dessen Zug-Tiere sowie die Beschaffung von

Artillerie-Trosses und dessen Zug-Tiere sowie die Beschaffung von

Munition und Ersatz-Teilen zuständig war und logistische Probleme vor und während des Transports der einzelnen Stücke zur oder aus der ausgemachten

Munition und Ersatz-Teilen zuständig war und logistische Probleme vor und während des Transports der einzelnen Stücke zur oder aus der ausgemachten

Stellung zu lösen hatte. Insbesondere die hier immer komplexer werdenden Anforderungen hatten die Herausbildung neuer Tätigkeits-Profile mit immer spezielleren Qualifikationen zur Folge: Der

Stellung zu lösen hatte. Insbesondere die hier immer komplexer werdenden Anforderungen hatten die Herausbildung neuer Tätigkeits-Profile mit immer spezielleren Qualifikationen zur Folge: Der

Feuer-Werker trat an die Seite der Büchsen- und Geschütz-Meister, der die Herstellung bzw. Lagerung und Bereitstellung von

Feuer-Werker trat an die Seite der Büchsen- und Geschütz-Meister, der die Herstellung bzw. Lagerung und Bereitstellung von

Schiess-Pulver

Schiess-Pulver

Granaten und

Granaten und

Bomben übernahm. Der Zeug-Meister erhielt die Unterstützung des

Bomben übernahm. Der Zeug-Meister erhielt die Unterstützung des

Geschirr- oder Schirr-Meisters, der mit seinen Fuhr- und Tross-Knechten neben sämtlichen Transport-Aufgaben mittels

Geschirr- oder Schirr-Meisters, der mit seinen Fuhr- und Tross-Knechten neben sämtlichen Transport-Aufgaben mittels

Protzen und

Protzen und

Lafetten auch die Montage oder Zerlegung der Geschütze in den Stellungen befehligte, die vom

Lafetten auch die Montage oder Zerlegung der Geschütze in den Stellungen befehligte, die vom

Schanz-Meister und seinen Knechten vorbereitet wurden. Dieser Ingenieur hatte im Feld die Aufgabe, provisorische Befestigungen zur

Schanz-Meister und seinen Knechten vorbereitet wurden. Dieser Ingenieur hatte im Feld die Aufgabe, provisorische Befestigungen zur

Sicherung und

Sicherung und

Deckung wie bspw.

Deckung wie bspw.

Unterstände,

Unterstände,

Schützen- und Lauf-Gräben auszuheben,

Schützen- und Lauf-Gräben auszuheben,

Palisaden und

Palisaden und

Schanzen anzulegen,

Schanzen anzulegen,  Pavesen und Pavesen und

Schanz-Körben anzufertigen oder

Schanz-Körben anzufertigen oder

Sappen und Barrieren (sog.

Sappen und Barrieren (sog.

Spanische Reiter) zu errichten. In der Defensive war er für den Neu-Bau und die Erweiterung -, die Instand-Haltung und Ausbesserung von

Spanische Reiter) zu errichten. In der Defensive war er für den Neu-Bau und die Erweiterung -, die Instand-Haltung und Ausbesserung von

Bastionen,

Bastionen,

Wall- und Boll-Werken einer Befestigung verantwortlich. Zur Ausführung dieser Arbeit unterstanden ihm

Wall- und Boll-Werken einer Befestigung verantwortlich. Zur Ausführung dieser Arbeit unterstanden ihm

Schanz-Knechte – sehr wahrscheinlich als Vorarbeiter verschiedenster Gewerke –, die den Trupps angeworbener Tage-Löhner vorstanden.

Schanz-Knechte – sehr wahrscheinlich als Vorarbeiter verschiedenster Gewerke –, die den Trupps angeworbener Tage-Löhner vorstanden.

Um einen zügigen und eingespielten -, dabei möglichst effektiven und vor allem sicheren Ablauf der einzelnen Schritte bis zur Feuer-Bereitschaft eines Geschützes gewährleisten zu können, wurden den Stück-Knechten und Schnellern bereits in den Anfangs-Jahren der Artillerie konkrete Tätigkeiten zugewiesen, aus denen sich mit der Zeit die speziellen Funktions-Bezeichnungen entwickelten, die tw. noch heute gebräuchlich sind. Unter dem Befehl des Büchsen- oder Geschütz-Meisters -, stellvertretend auch des  "Stück-Junkers" (später Geschütz-Führer im Rang eines "Stück-Junkers" (später Geschütz-Führer im Rang eines

Konstablers bzw.

Konstablers bzw.

Unteroffiziers), der die Abläufe

Unteroffiziers), der die Abläufe

einexerzierte, kommandierte und überwachte, standen in der Regel drei bis vier Kanoniere, die nacheinander das Auswischen bzw. die Reinigung des Rohres von nachglimmenden Pulver-Rückständen und bei Bedarf dessen Kühlung -, die Ladung mit Schieß-Pulver -, das Stopfen der Ladung -, die Ladung des

einexerzierte, kommandierte und überwachte, standen in der Regel drei bis vier Kanoniere, die nacheinander das Auswischen bzw. die Reinigung des Rohres von nachglimmenden Pulver-Rückständen und bei Bedarf dessen Kühlung -, die Ladung mit Schieß-Pulver -, das Stopfen der Ladung -, die Ladung des

Geschosses und das neuerliche Stopfen erledigten. Das Richten des Geschützes übernahm der Richt-Kanonier, der häufig auch stellvertretend als Geschütz-Führer fungierte. Dazu kamen noch mindestens drei bis vier Munitions-Kanoniere, die Geschoss- und Treib-Ladungen aus den

Geschosses und das neuerliche Stopfen erledigten. Das Richten des Geschützes übernahm der Richt-Kanonier, der häufig auch stellvertretend als Geschütz-Führer fungierte. Dazu kamen noch mindestens drei bis vier Munitions-Kanoniere, die Geschoss- und Treib-Ladungen aus den

eingebunkerten Zwischen-Lagern herbeizuschaffen hatten. Abschließend prüfte der Geschütz-Führer die Ausrichtung, brachte die Zünd-Schnur oder -Ladung in das Zünd-Loch des Rohres ein, meldete die Feuer-Bereitschaft und führte dann mittels einer

eingebunkerten Zwischen-Lagern herbeizuschaffen hatten. Abschließend prüfte der Geschütz-Führer die Ausrichtung, brachte die Zünd-Schnur oder -Ladung in das Zünd-Loch des Rohres ein, meldete die Feuer-Bereitschaft und führte dann mittels einer

Luntenauf Befehl des Batterie-Chefs die Zündung – den Feuer-Befehl und damit das Abfeuern selbst – aus.

Luntenauf Befehl des Batterie-Chefs die Zündung – den Feuer-Befehl und damit das Abfeuern selbst – aus.

|

Büchsenmeister

Abbildung aus der Serie: »Heereszug der Landsknechte« von Erhard Schoen (1491-1542)

(Quelle: ► »zeno.org«)

Zeug der späten "Arkeley"

Büchsen, Stücke und Feuer-Rohre vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit.

Geschütze, Kanonen und Mörser; Belagerungs-Turm, Pavesen und Schanz-Körbe (Montage)

Illustrationen u.a. von E. Guillaumot aus "Grundlegendes Wörterbuch der französischen Architektur vom 11. bis 16. Jahrhundert" von Eugène Viollet-le-Duc.

(Quelle: ► »Bayerische Staatsbibliothek«;)

|

|

Oberster Befehlshaber der Arkeley war der

Feld- oder Oberst-Zeugmeister, dem neben dem gesamten Schleuder- und Wurf-Zeug und den späteren Geschützen samt Zubehör und Bedienungen auch das

Feld- oder Oberst-Zeugmeister, dem neben dem gesamten Schleuder- und Wurf-Zeug und den späteren Geschützen samt Zubehör und Bedienungen auch das

Schanz- und

Schanz- und

Stoß-Zeug samt angeworbenen Schanz-Bauern, Hauern und Brücknern unterstanden (siehe dazu

Stoß-Zeug samt angeworbenen Schanz-Bauern, Hauern und Brücknern unterstanden (siehe dazu

Pioniere). Wahrscheinlich bereits seit dem 13. Jahrhundert im Heer vertreten, wurden die Aufgaben-Bereiche und Amts-Befugnisse eines "Veldzeugmaisters" nach bislang eröffneten Quellen erstmals von Maximilian I. (1459-1519, ab 1508 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches; siehe dazu

Pioniere). Wahrscheinlich bereits seit dem 13. Jahrhundert im Heer vertreten, wurden die Aufgaben-Bereiche und Amts-Befugnisse eines "Veldzeugmaisters" nach bislang eröffneten Quellen erstmals von Maximilian I. (1459-1519, ab 1508 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches; siehe dazu  WIKIPEDIA) bestimmt; in Frankreich ist der "Grand maitre d'artillerie" bereits unter Philipp VI. (1328-1350, ab 1328 König; siehe dazu WIKIPEDIA) bestimmt; in Frankreich ist der "Grand maitre d'artillerie" bereits unter Philipp VI. (1328-1350, ab 1328 König; siehe dazu  WIKIPEDIA) -, in England ist der (General-) "Master of the Ordnance" seit 1415 belegt. Traditionell wurde der Feldzeug-Meister bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts von und damit aus der Runde der freien Zunft-Meister für eine befristete Dauer gewählt, wobei erfahrene oder verdiente Feldzeug-Meister etwa ab der Mitte des 15. Jahrhunderts schon in Friedens-Zeiten als "Haus-Zeugmeister" von Regenten in den Dienst genommen wurden, eine WIKIPEDIA) -, in England ist der (General-) "Master of the Ordnance" seit 1415 belegt. Traditionell wurde der Feldzeug-Meister bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts von und damit aus der Runde der freien Zunft-Meister für eine befristete Dauer gewählt, wobei erfahrene oder verdiente Feldzeug-Meister etwa ab der Mitte des 15. Jahrhunderts schon in Friedens-Zeiten als "Haus-Zeugmeister" von Regenten in den Dienst genommen wurden, eine

"Bestallung" erhielten und mit der Verwaltung, Ausstattung und Inventarisierung der zu dieser Zeit aufkommenden

"Bestallung" erhielten und mit der Verwaltung, Ausstattung und Inventarisierung der zu dieser Zeit aufkommenden

Zeug-Häuser und

Zeug-Häuser und

Arsenale betraut bzw. verpflichtet wurden. Hier beauftragten und beaufsichtigten sie Gießer und Schmiede aller Spezialisierungen, Büchsen-Macher und Schlosser, Feuer-Werker und Pulver-Macher etc. oder prüften mit Unterstützung der ihnen unterstellten

Arsenale betraut bzw. verpflichtet wurden. Hier beauftragten und beaufsichtigten sie Gießer und Schmiede aller Spezialisierungen, Büchsen-Macher und Schlosser, Feuer-Werker und Pulver-Macher etc. oder prüften mit Unterstützung der ihnen unterstellten

Zeug-Warte Zustand, Güte und Qualität der gelieferten, vorhandenen oder erbeuteten

Zeug-Warte Zustand, Güte und Qualität der gelieferten, vorhandenen oder erbeuteten  Schutz- und Schutz- und

Trutz-Waffen. In Vorbereitung eines Feld-Zuges waren diese Beamten für die

Trutz-Waffen. In Vorbereitung eines Feld-Zuges waren diese Beamten für die  Ausrüstung des Heeres und zusammen mit dem Geschirr-Meister für die Beladung, Ausstattung und Bereit-Stellung einer ganzen Reihe von Tross-Fuhrwerken zuständig, die u.a. diverse Stücke und Teile der Ausrüstung des Heeres und zusammen mit dem Geschirr-Meister für die Beladung, Ausstattung und Bereit-Stellung einer ganzen Reihe von Tross-Fuhrwerken zuständig, die u.a. diverse Stücke und Teile der  Reserve-Armatur sowie alle möglichen Materialien und Gerätschaften beinhalteten, die für das Leben und den Dienst im Reserve-Armatur sowie alle möglichen Materialien und Gerätschaften beinhalteten, die für das Leben und den Dienst im

Feld-Lager erforderlich waren (wie bspw. Zelte und deren Inventar, Feld-Schmieden und -Küchen, die Feld-Apotheke und den Feld-Altar, Werk-Zeuge aller Art, Tau-Werk, Keile, Nägel etc.). Und obwohl der Feldzeug-Meister am Hof eines Fürsten oder im Heer der Landsknechte als Ingenieur objektiv zivilen Status hatte, war er im Feld als Kommandeur der Arkeley subjektiv nach dem

Feld-Lager erforderlich waren (wie bspw. Zelte und deren Inventar, Feld-Schmieden und -Küchen, die Feld-Apotheke und den Feld-Altar, Werk-Zeuge aller Art, Tau-Werk, Keile, Nägel etc.). Und obwohl der Feldzeug-Meister am Hof eines Fürsten oder im Heer der Landsknechte als Ingenieur objektiv zivilen Status hatte, war er im Feld als Kommandeur der Arkeley subjektiv nach dem

Feld-Hauptmann und dem

Feld-Hauptmann und dem

Feld-Marschall regulär der dritt-höchste

Feld-Marschall regulär der dritt-höchste

Offizier (eine Ausnahme, die jedoch begründet, dass in der aufkommenden Artillerie europa-weit auch Angehörige des bürgerlichen Standes Offizier werden konnten).

Offizier (eine Ausnahme, die jedoch begründet, dass in der aufkommenden Artillerie europa-weit auch Angehörige des bürgerlichen Standes Offizier werden konnten).

|

|

|

Waffen und Rüstungen im ► »Landeszeughaus Graz«.

Auf vier Etagen mit insgesamt etwa 2.000 Quadratmetern Ausstellungs-Fläche bietet das weitestgehend original erhaltene Zeughaus der ehemaligen Landsmannschaft rund 32.000 Exponate des typischen "Zeugs" von Söldnern und Soldaten aus der Zeit vom 15. bis zum 18. Jahrhundert.

Links: Blick in die Sammlung "Artillerie und Zubehör aus vier Jahrhunderten" (1. Stock) mit Doppelhaken, Musketen und Arkebusen, Mörser, Kanonen, Falkonetten sowie diverses Zubehör. Rechts: "Schutz- und Trutz-Waffen" (2. und 3. Stock) mit Harnischen und Ketten-Hemden, Helmen und Schilden sowie Hieb-, Stich- und Stangen-Waffen aller Art.

(Bildquelle: ► »Universalmuseum Joanneum - Landeszeughaus«)

|

|

"Landsknechte, eine Hakenbüchse auf zerlegbarem Bocke abfeuernd." (Aus den Zeugbüchern Maximilians I. um 1514)

Illustration aus »Handbuch der Waffenkunde« von Wendelin Boeheim; Verlag E.A. Seemann, Leipzig 1890;

Online komplett verfügbar im ► »Deutschen Textarchiv«. |

|

|

|

Schanzmeister

Abbildung aus der Serie: »Heereszug der Landsknechte« von Erhard Schoen (1491-1542)

(Quelle: ► »zeno.org«)

|

|

|

Zeugmeister

Abbildung aus der Serie: »Heereszug der Landsknechte« von Erhard Schoen (1491-1542)

(Quelle: ► »zeno.org«)

|

|

|

|

"Belagerung von Münster" (1530: Truppen des protestantisch gesinnten Fürstbischofs Franz von Waldeck belagern das radikal-reformatorische Täufer-Reich des Predigers Bernd Rothmann). Von links nach rechts: Wälle und Bastionen der bischöflichen Residenz-Stadt Münster - die bereits gefallenen Vorwerke der Stadt - die von Schanz-Körben gedeckten Stellungen der Belagerungs-Artillerie - die schweren "Stücke" der fürstbischöflichen Artillerie - das fürstbischöfliche Landsknechts-Heer - das Zelt-Lager der Belagerer - Lager-Leben bei den Marketendern.

Holz-Schnitt von Erhard Schoen (1491-1542) in der Sammlung des Berliner Kupferstichkabinetts (Quelle: ► »zeno.org«).

|

| "Der Troßzug - Faksimile eines Holzschnittes von Hans Sebald Beham (1. Hälfte des 16. Jahrh.)"

Veröffentlicht in Band I der "Kulturgeschichte des deutschen Volkes" von Dr. Otto Henne am Rhyn; Grote´sche Verlagsbuchhandlung (Berlin 1892)

Online komplett verfügbar bei  »books.google« »books.google« |

Infolge der mit dem jeweiligen Meister-Titel verbrieften Garantien und Privilegien im zivilen Leben wurde den Mitgliedern der Arkeley im Landsknechts-Heer auch eine finanzielle, rechtliche und organisatorische Sonderstellung eingeräumt, um die sie von den einfachen

Waffen-Knechten zwar häufig beneidet -, die ihnen aufgrund des vorherrschenden Aberglaubens jedoch nicht strittig gemacht wurden. Das Gewerk der feuernden Artillerie galt als "Schwarze Kunst", die nur durch die von den Feuer-Werkern betriebene Zauberei und dunkle Magie möglich war. Somit betrieben die Angehörigen der Arkeley nach Auffassung der einfachen

Waffen-Knechten zwar häufig beneidet -, die ihnen aufgrund des vorherrschenden Aberglaubens jedoch nicht strittig gemacht wurden. Das Gewerk der feuernden Artillerie galt als "Schwarze Kunst", die nur durch die von den Feuer-Werkern betriebene Zauberei und dunkle Magie möglich war. Somit betrieben die Angehörigen der Arkeley nach Auffassung der einfachen

Söldner gefürchtetes Teufels-Werk, mit dem man sich besser nicht anlegen wollte. Und obwohl den Mitgliedern der Arkeley die Beteiligung an Plünderungen grundsätzlich untersagt war und Zuwider-Handlungen erhebliche Strafen nach sich zogen, hatte der Feldzeug-Meister nach einer gewonnenen

Söldner gefürchtetes Teufels-Werk, mit dem man sich besser nicht anlegen wollte. Und obwohl den Mitgliedern der Arkeley die Beteiligung an Plünderungen grundsätzlich untersagt war und Zuwider-Handlungen erhebliche Strafen nach sich zogen, hatte der Feldzeug-Meister nach einer gewonnenen

Schlacht oder der

Schlacht oder der

Kapitulation einer gegnerischen Befestigung das Anrecht auf sämtliche erbeuteten Geschütze und Waffen, von denen zwar häufig ein zuvor ausgehandelter Anteil an den Feld-Herren bzw. dessen

Kapitulation einer gegnerischen Befestigung das Anrecht auf sämtliche erbeuteten Geschütze und Waffen, von denen zwar häufig ein zuvor ausgehandelter Anteil an den Feld-Herren bzw. dessen

Obristen abgegeben werden musste, doch hatten Waffen, Kriegs-Maschinen und Geräte einen erheblichen Wiederverkaufs-Wert. Auch bei der

Obristen abgegeben werden musste, doch hatten Waffen, Kriegs-Maschinen und Geräte einen erheblichen Wiederverkaufs-Wert. Auch bei der

Besoldung wurden die Angehörigen der Arkeley bevorzugt. Bspw. erhielten bereits die einfachen Schneller mindestens das "Anderhalp" (von althochdeutsch "ander": das Zweite; somit "anderhalb": das Zweite zur Hälfte), und damit den anderthalb-fachen Sold eines altgedienten Lands-Knechtes, der monatlich zwischen drei bis vier Gulden empfing; die über ihnen stehenden Stück-Knechte wurden gleich den

Besoldung wurden die Angehörigen der Arkeley bevorzugt. Bspw. erhielten bereits die einfachen Schneller mindestens das "Anderhalp" (von althochdeutsch "ander": das Zweite; somit "anderhalb": das Zweite zur Hälfte), und damit den anderthalb-fachen Sold eines altgedienten Lands-Knechtes, der monatlich zwischen drei bis vier Gulden empfing; die über ihnen stehenden Stück-Knechte wurden gleich den

Doppel-Söldnern entlohnt. Darüber hinaus wurden die Angehörigen der Arkeley auch bei der Verpflegung bevorzugt und bekamen im

Doppel-Söldnern entlohnt. Darüber hinaus wurden die Angehörigen der Arkeley auch bei der Verpflegung bevorzugt und bekamen im

Lager einen eigenen, abgeteilten Bereich. Diese Abgrenzung begründet sich nicht nur in dem Umstand, dass das mitgeführte Schiess-Pulver im Brand-Fall unabsehbare Folgen für das gesamte Lager haben könnte, sondern auch in der Tradition, dass die Arkeley über eine eigene Rechts-Ordnung und Rechts-Sprechung verfügte. Der

Lager einen eigenen, abgeteilten Bereich. Diese Abgrenzung begründet sich nicht nur in dem Umstand, dass das mitgeführte Schiess-Pulver im Brand-Fall unabsehbare Folgen für das gesamte Lager haben könnte, sondern auch in der Tradition, dass die Arkeley über eine eigene Rechts-Ordnung und Rechts-Sprechung verfügte. Der

General-Profos des Heeres -, ein

General-Profos des Heeres -, ein

Ordinarius oder der

Ordinarius oder der

Auditeur eines

Auditeur eines  Regiments hatte hier weder Rechts-Hoheit noch Straf-Befugnis. Praktisch kam diese Regelung dem kirchlichen Asyl-Recht gleich: Gelang es bspw. einem Landsknecht, der als Verdächtigter oder Angeklagter eines Verbrechens beschuldigt worden war, sich in das Lager der Arkeley zu flüchten und dort ein Geschütz zu berühren, so galt diese Aktion als "Schwur auf die Kanone" und der Delinquent unterstand für die nächsten drei Tage der Arkeley, damit der dort geltenden Gerichtsbarkeit, was ihm die Möglichkeit bot, seinen Fall erneut vortragen -, auf einen "Subsidiaritäts-Akt" (Ermittlung und Erforschung des Sachverhalts) hoffen und den drohenden Straf-Vollzug bestenfalls abwenden zu können. Setzte sich der Profoss über diese Regelung der Arkeley hinweg, war der Artillerie-Hauptmann berechtigt, sämtliche Geschütze abzuziehen. Regiments hatte hier weder Rechts-Hoheit noch Straf-Befugnis. Praktisch kam diese Regelung dem kirchlichen Asyl-Recht gleich: Gelang es bspw. einem Landsknecht, der als Verdächtigter oder Angeklagter eines Verbrechens beschuldigt worden war, sich in das Lager der Arkeley zu flüchten und dort ein Geschütz zu berühren, so galt diese Aktion als "Schwur auf die Kanone" und der Delinquent unterstand für die nächsten drei Tage der Arkeley, damit der dort geltenden Gerichtsbarkeit, was ihm die Möglichkeit bot, seinen Fall erneut vortragen -, auf einen "Subsidiaritäts-Akt" (Ermittlung und Erforschung des Sachverhalts) hoffen und den drohenden Straf-Vollzug bestenfalls abwenden zu können. Setzte sich der Profoss über diese Regelung der Arkeley hinweg, war der Artillerie-Hauptmann berechtigt, sämtliche Geschütze abzuziehen.

|

"Munitionskolonnen" (Geschütze und Pulver-Wagen der Artillerie um 1560)

Illustration aus "Solms Kriegsbuch" um 1559/60, veröffentlicht in "Soldat und Waffenhandwerk" von Georg Liebe (Leipzig 1899; eigene Sammlung) |

|

| "Geschütz mit vollständiger Bespannung und Bedienung - Faksimile aus einem ein Nürnberger Stückschießen im Jahre 1592 darstellenden Holzschnitt"

Veröffentlicht in Band I der "Kulturgeschichte des deutschen Volkes" von Dr. Otto Henne am Rhyn; Grote´sche Verlagsbuchhandlung (Berlin 1892)

Online komplett verfügbar bei  »books.google« »books.google« |

|

Feldlager (oben links das Lager der Arkeley)

Illustration von Jost Amman in "Von kayserlichem Kriegsrechten, Malefitz und Schuldhändlen Ordnung und Regiment … Das ander Buch - von Läger …" von Leonhart Fronsperger (Franckfurt am Mayn 1566)

Online komplett verfügbar in der  »Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt« (Halle-Wittenberg). »Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt« (Halle-Wittenberg).

|

|  |

Büchsen-Meister und Landsknecht mit Hand-Rohr (Schütze)

Abbildung(en) aus der Serie: "Heereszug der Landsknechte" von Erhard Schoen (1491-1542)

(Quelle: ► »zeno.org«) |

Mit dem sich ausbreitenden professionellen Söldnertum – erwähnenswert die spät-mittelalterlichen

Condottieri, die auf eigene Kasse gegen alle Parteien Krieg führten und zu diesem Zweck nach Möglichkeit jeder

Condottieri, die auf eigene Kasse gegen alle Parteien Krieg führten und zu diesem Zweck nach Möglichkeit jeder  "Compagnia" mindestens ein leichtes "Compagnia" mindestens ein leichtes

Feld-Geschütz beizugeben suchten – verloren die Zünfte der Arkeley mehr und mehr ihrer Privilegien und damit ihre Sonderstellung. Im "fahrenden" Heer der

Feld-Geschütz beizugeben suchten – verloren die Zünfte der Arkeley mehr und mehr ihrer Privilegien und damit ihre Sonderstellung. Im "fahrenden" Heer der

Hussiten zwischen 1419 und 1424 hatten die Bedienungen der Begleit-Geschütze zwar noch den Status speziell qualifizierter -, dafür aber bereits regulärer Krieger. Und mit der Formation erster militärisch

Hussiten zwischen 1419 und 1424 hatten die Bedienungen der Begleit-Geschütze zwar noch den Status speziell qualifizierter -, dafür aber bereits regulärer Krieger. Und mit der Formation erster militärisch

reglementierter

reglementierter  Artillerie-Einheiten wandelte sich die überwiegend gewerbsmäßig betriebene Arkeley der europäischen Söldner-Heere in die reguläre Truppen-Gattung der Artillerie und unterteilte sich bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu Lande in die Artillerie-Einheiten wandelte sich die überwiegend gewerbsmäßig betriebene Arkeley der europäischen Söldner-Heere in die reguläre Truppen-Gattung der Artillerie und unterteilte sich bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu Lande in die

Waffen-Gattungen der Feld-,

Waffen-Gattungen der Feld-,

Belagerungs- und

Belagerungs- und

Festungs-Artillerie; zur See in die

Festungs-Artillerie; zur See in die

Schiffs- und

Schiffs- und

Küsten-Artillerie. Aus dem Amt des Oberst- oder General-Feldzeugmeisters bzw. der Zeug-Meisterei entwickelte sich in modernen

Küsten-Artillerie. Aus dem Amt des Oberst- oder General-Feldzeugmeisters bzw. der Zeug-Meisterei entwickelte sich in modernen  Armeen die Armeen die

Dienst-Stellung des

Dienst-Stellung des

Inspekteurs einer Truppen-Gattung im

Inspekteurs einer Truppen-Gattung im

Generals-Rang.

Generals-Rang.

|

|

|

Gabions oder Schanz-Körbe

Illustration von E. Guillaumot aus "Grundlegendes Wörterbuch der französischen Architektur vom 11. bis 16. Jahrhundert" von Eugène Viollet-le-Duc.

(Quelle: ► »Bayerische Staatsbibliothek«)

|

|

|

|

| |

… siehe dazu ausführlich  WIKIPEDIA WIKIPEDIA

… zurück zur  Übersicht zum Index Übersicht zum Index

… Buch-Empfehlungen:

"Fünff Bücher, Vonn Kriegs Regiment und Ordnung" von Leonhardt Fronsberger (Frankfurt am Main, 1558). Online komplett verfügbar in der  »Badischen Landesbibliothek Karlsruhe«. »Badischen Landesbibliothek Karlsruhe«.

"Buch von den probierten Künsten" von Franz Helm (Südwestdeutschland, 1535). Online komplett verfügbar in der  »Universitätsbibliothek Heidelberg«. »Universitätsbibliothek Heidelberg«.

|

|

|

|